Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Leber

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Leber (Hepar) ist die größte Drüse, hat eine weiche Konsistenz und eine rötlich-braune Farbe. Die Länge der Leber bei einem Erwachsenen beträgt 20–30 cm, die Breite 10–21 cm, die Höhe variiert zwischen 7 und 15 cm. Das Gewicht der Leber beträgt 1400–1800 g. Die Leber ist am Stoffwechsel von Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen beteiligt und erfüllt Schutz-, Desinfektions- und andere Funktionen. In der Gebärmutterperiode ist die Leber auch ein hämatopoetisches Organ.

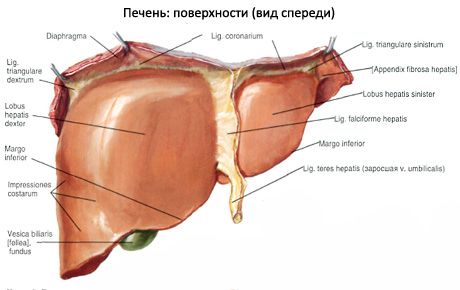

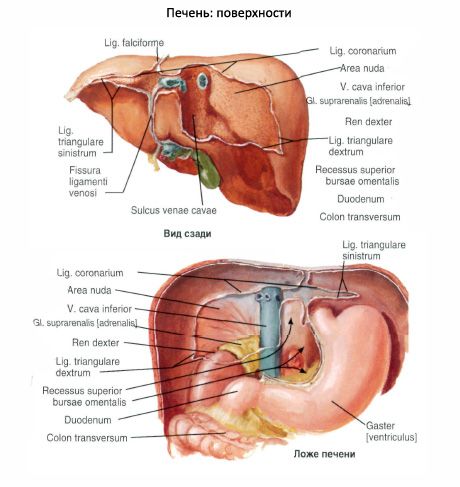

Die Leber hat eine Zwerchfell- und eine viszerale Oberfläche. Die Zwerchfelloberfläche (Facies diaphragmatica) ist konvex und nach oben und vorne gerichtet. Die viszerale Oberfläche (Facies visceralis) ist abgeflacht und nach unten und hinten gerichtet. Ihr Relief ist aufgrund der an die Leber angrenzenden inneren Organe ungleichmäßig.

Vorne rechts und links laufen die beiden Leberflächen zusammen.

Der untere (vordere) Rand der Leber (Margo inferior) ist scharf, der hintere Rand der Leber ist abgerundet.

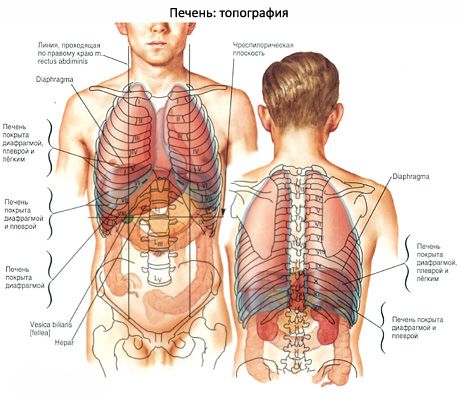

Die Leber befindet sich (hauptsächlich) im rechten Hypochondrium und im Epigastrium. Die Leber wird auf die Knochen des Skeletts (auf die Rippen und die Wirbelsäule) projiziert, sodass rechts und vorne entlang der Medioklavikularlinie der höchste Punkt der Leber (rechter Lappen) auf Höhe des fünften Interkostalraums bestimmt wird. Der untere Rand der Leber rechts entlang der Axillarlinie wird auf Höhe des zehnten Interkostalraums bestimmt. Dann verläuft der untere Rand nach vorne entlang des rechten Rippenbogens. Auf Höhe der rechten Medioklavikularlinie befindet sich der untere Rand der Leber auf Höhe des Rippenbogens, verläuft dann von rechts nach links und aufwärts und überquert das Epigastrium. Auf Höhe des sechsten linken Rippenknorpels kreuzt der untere Rand (linker Leberlappen) den Rippenbogen und verbindet sich links vom Brustbein mit dem oberen Rand der Leber. Hinten rechts (entlang der Schulterblattlinie) liegt die Grenze der Leber auf der Höhe zwischen dem siebten Interkostalraum oben und der Oberkante der elften Rippe unten.

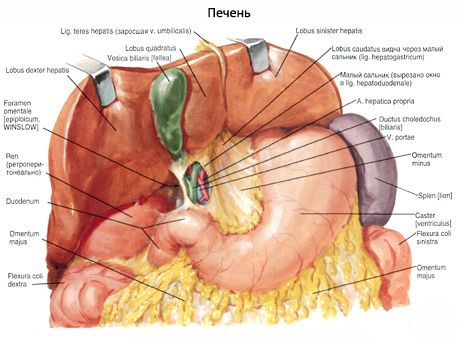

Oben grenzt die Zwerchfelloberfläche an die rechte und teilweise an die linke Kuppel des Zwerchfells. Vorne grenzt die Leber im oberen Teil an den Rippenteil des Zwerchfells und unten an die vordere Bauchdecke. Hinten grenzt die Leber an die Brustwirbel X-XI, an die Zwerchfellschenkel, den abdominalen Teil der Speiseröhre, die Aorta und die rechte Nebenniere. Unten steht die Leber in Kontakt mit dem Herzteil, dem Körper und dem Pylorusteil des Magens, dem oberen Teil des Zwölffingerdarms, der rechten Niere und der rechten Nebenniere, der rechten Flexur und dem rechten Teil des Querkolons.

Die Oberfläche der Leber ist glatt, glänzend und mit Bauchfell bedeckt, mit Ausnahme eines kleinen Bereichs auf ihrer Rückseite. Das Bauchfell, das vom Zwerchfell zur Leber verläuft, bildet die sogenannten Bänder. Das sichelförmige Band (lig. falciforme) der Leber, das sich in der Sagittalebene befindet, verläuft vom Zwerchfell und der vorderen Bauchdecke zur Zwerchfelloberfläche der Leber. In der Frontalebene befindet sich das Koronarband (lig. coronarium), das mit der Hinterkante des sichelförmigen Bandes verbunden ist. An den Seiten bildet das Koronarband Erweiterungen, die als rechtes und linkes Dreiecksband der Leber (lig. triangulare dextrum et lig. triangulare sinistrum) bezeichnet werden. Am unteren freien Rand des sichelförmigen Bandes befindet sich das runde Band der Leber (lig. teres hepatis), das wie ein dichter Strang aussieht. Es handelt sich um eine überwachsene Nabelvene, die den Nabel mit der Leberpforte verbindet. Von der Leberpforte zur kleinen Kurvatur des Magens und zum Anfangsabschnitt des Zwölffingerdarms verlaufen zwei Schichten des Peritoneums, die (links) das Ligamentum hepatogastricum (lig.hepatogastricum) und (rechts) das Ligamentum hepatoduodenale (lig.hepatoduodenale) bilden.

Auf der Zwerchfelloberfläche des linken Lappens befindet sich eine Herzeinbuchtung – eine Spur des Herzens, das an die Leber angrenzt (durch das Zwerchfell).

Anatomisch ist die Leber in zwei große Lappen unterteilt: einen rechten und einen linken (Lobus hepatis dexter et lobus hepatis sinister). Die Grenze zwischen dem größeren rechten und dem kleineren linken Leberlappen auf der Zwerchfelloberfläche bildet das Ligamentum falciforme. Viszeral bilden die Grenze zwischen diesen Lappen vorne die Rille des runden Leberbandes und hinten die Lücke des Ligamentum venosum, in der sich das Ligamentum venosum befindet, ein überwucherter Venengang, der beim Fötus die Nabelvene mit der unteren Hohlvene verband.

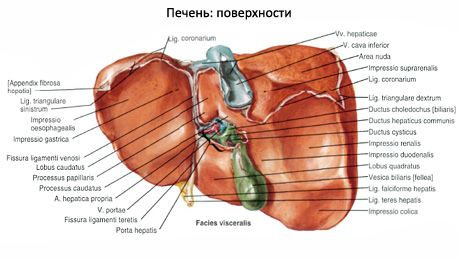

Auf der viszeralen Oberfläche der Leber, rechts von der Furche des runden Bandes und der Fissur des venösen Bandes, befindet sich eine rechte sagittale Furche. Vorne erweitert sich diese Furche und bildet die Gallenblasengrube (Fossa vesicae biliaris, S. felleae), hinten bildet sie die Furche der unteren Hohlvene (Sulcus venae cavae). Zwischen den rechten und linken sagittalen Furchen befindet sich eine tiefe Querfurche, die als Leberpforte bezeichnet wird. Die Leberpforte befindet sich auf Höhe des hinteren Randes der Gallenblasengrube und der Fissur des runden Bandes. Die Pfortader, die Arteria hepatica propria und Nerven treten in die Leberpforte ein; der gemeinsame Lebergang (manchmal der rechte und linke Lebergang) und Lymphgefäße treten aus ihr aus.

Auf der viszeralen Oberfläche der Leber, innerhalb ihres rechten Lappens, werden zwei kleine Bereiche unterschieden: der quadratische und der Schwanzlappen. Der quadratische Lappen (Lobus quadratus) wird links durch die Fissur des runden Bandes, rechts durch die Gallenblasengrube und hinten durch die Leberpforte begrenzt. Der Schwanzlappen (Lobus caudatus) befindet sich zwischen der Fissur des Ligamentum venosum links, der Rinne der unteren Hohlvene rechts und der Leberpforte vorne. Der Schwanzlappen hat zwei Fortsätze. Der Schwanzfortsatz (Processus caudatus) befindet sich zwischen der Leberpforte und der Rinne der unteren Hohlvene. Der Schwanzfortsatz (Processus papillaris) ist ebenfalls nach vorne gerichtet und liegt neben der Fissur des Ligamentum venosum an der Leberpforte an.

Auf der viszeralen Oberfläche der Leber finden sich Abdrücke durch Kontakt mit inneren Organen. Auf der linken viszeralen Oberfläche befindet sich ein Magenabdruck (Impressio gastrica). Auf der Rückseite des linken Lappens befindet sich ein Speiseröhrenabdruck (Impressio oesophagea). Auf dem quadratischen Lappen und im Bereich neben der Gallenblasengrube befindet sich ein Zwölffingerdarmabdruck (Impressio duodenalis). Rechts davon auf dem rechten Lappen befindet sich ein Nierenabdruck (Impressio renalis). Links vom Nierenabdruck, neben der Rille der unteren Hohlvene, befindet sich ein Nebennierenabdruck (Impressio suprarenalis). Auf der viszeralen Oberfläche entlang der Unterkante der Leber befindet sich ein Dickdarmabdruck (Impressio colica).

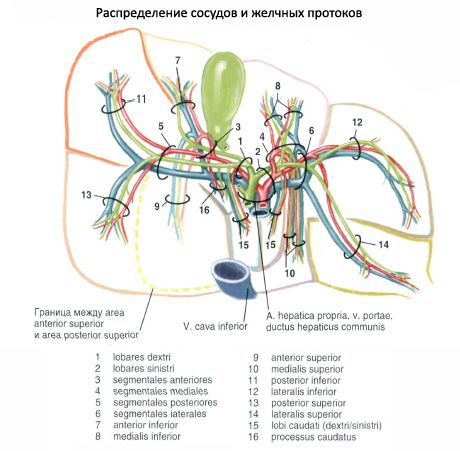

Die Leber ist in fünf Sektoren und acht Segmente unterteilt. Ein Sektor ist ein Leberabschnitt, der von einem Ast der Pfortader 2. Ordnung und einem Ast der Arteria hepatica propria, ebenfalls 2. Ordnung, mit Blut versorgt wird. Der sektorale Gallengang entspringt einem Sektor. Ein Lebersegment ist ein Leberabschnitt, der einem Ast der Pfortader 3. Ordnung entspricht, aus dem der segmentale Gallengang entspringt. Die Segmente auf der viszeralen Oberfläche sind im Uhrzeigersinn von der Rinne der unteren Hohlvene aus nummeriert. Die Segmente 1–4 befinden sich im linken Lappen, die Segmente 5–8 im rechten Lappen.

Leberlappen, -sektoren und -segmente

Aktie |

Sektor |

Segment |

| Linker Lappen | Linke Rückenseite | Ich (CI) |

| Linke Seite | II (CII) |

|

| Linker Rettungssanitäter | Ш (СII) IV (CIV) |

|

| Rechte Aktie | Rechter Rettungssanitäter | V (CV), VIII (CVIII) |

| Rechtsseitig | VI (CVI), VII (CVII) |

Der linke dorsale Sektor, der dem ersten (CI) Lebersegment entspricht, umfasst den Lobus caudatus und ist nur auf der viszeralen Oberfläche und dem hinteren Teil der Leber sichtbar.

Der linke laterale Sektor (Segment II – CII) umfasst den hinteren Teil des linken Leberlappens.

Der linke paramediane Sektor nimmt den vorderen Teil des linken Leberlappens (Segment III – CIII) und dessen quadratischen Lappen (Segment IV – CIV) mit einem Parenchymbereich auf der Zwerchfelloberfläche des Organs in Form eines Streifens ein, der sich nach hinten (in Richtung der Rinne der unteren Hohlvene) verengt.

Der rechte paramediane Sektor ist das Leberparenchym, das an den linken Leberlappen grenzt. Dieser Sektor umfasst das Segment V (CV), das den posteromedialen Teil des rechten Leberlappens auf seiner Zwerchfelloberfläche einnimmt.

Der rechte laterale Sektor, der dem lateralsten Teil des rechten Leberlappens entspricht, umfasst die Segmente VI-CVI (vorne liegend) und VII-CVII. Letzteres befindet sich hinter dem vorherigen und nimmt den posterolateralen Teil der Zwerchfelloberfläche des rechten Leberlappens ein.

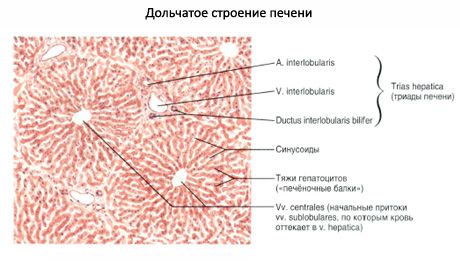

Von der Faserkapsel aus erstrecken sich Bindegewebsschichten tief in die Leber und unterteilen das Parenchym in Läppchen, die die strukturellen und funktionellen Einheiten der Leber darstellen.

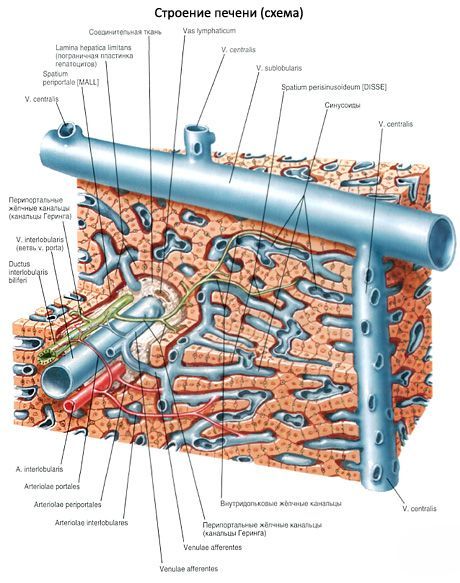

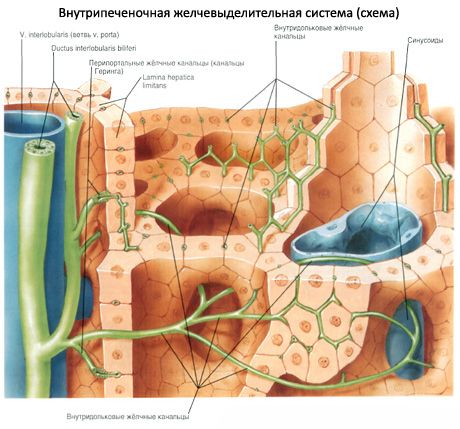

Der Leberläppchen (Lobulus hepatis) hat eine prismatische Form mit einem Durchmesser von 1,0–1,5 mm. Die Gesamtzahl der Läppchen beträgt etwa 500.000. Das Läppchen besteht aus radial von der Peripherie zum Zentrum konvergierenden Zellreihen – den Leberstrahlen. Jeder Strahl besteht aus zwei Reihen von Leberzellen – Hepatozyten. Zwischen den beiden Zellreihen innerhalb des Leberstrahls befinden sich die Anfangsabschnitte der Gallengänge (Ductulus bilifer). Zwischen den Strahlen befinden sich radial angeordnete Blutkapillaren (Sinusoide), die von der Peripherie des Läppchens zu seiner Zentralvene (v. centralis) im Zentrum des Läppchens konvergieren. Zwischen der Wand der Sinuskapillare und den Hepatozyten befindet sich ein perisinusoidaler Raum (Disse). Zwischen den Läppchen befindet sich eine kleine Menge Bindegewebe, in dessen Dicke sich interlobuläre Gallengänge, Arterien und Venen befinden. Die interlobulären Gänge, Arterien und Venen liegen nebeneinander und bilden die sogenannte Lebertriade. Aufgrund dieser Struktur sezernieren Hepatozyten Galle in zwei Richtungen: in die Gallengänge – Galle, in die Blutkapillaren – Glukose, Harnstoff, Fette, Vitamine usw., die aus dem Blutkreislauf in die Leberzellen gelangten oder sich in diesen Zellen bildeten.

Hepatozyten haben eine polygonale Form mit einem Durchmesser von 20–25 μm. Die meisten Hepatozyten haben einen Kern, ein kleinerer Teil zwei oder mehr Kerne. Das Zytoplasma der Hepatozyten erscheint je nach Expression und Zusammensetzung der Einschlüsse (Lipide, Pigmente) groß- oder kleinzellig. Hepatozyten besitzen viele Mitochondrien, ein ausgeprägtes endoplasmatisches Retikulum und einen Golgi-Komplex, eine signifikante Anzahl von Ribosomen, Lysosomen und Mikrokörperchen mit Produkten des Fettsäurestoffwechsels. Das Zytoplasma enthält viele Glykogenkörner. Das Zytolemma der Hepatozyten weist zahlreiche Mikrovilli auf, die dem perisinusoidalen Raum, in Richtung der Blutkapillaren, zugewandt sind.

Die Gallengänge entspringen den intrahepatischen Läppchen.

Die Leberläppchen enthalten Gallengänge, auch Canaliculi genannt. Ihr Lumen (Durchmesser) beträgt 0,5–1 µm. Sie besitzen keine eigenen Wände, da sie erweiterte Zonen interzellulärer Lücken zwischen den Hepatozytenreihen darstellen, die die Leberbälkchen bilden. Die Gallengänge haben kurze blinde Äste (Intermediärcanaliculi Hering), die zwischen benachbarten Hepatozyten verlaufen, die die Wände der Gallengänge bilden. Die Gallengänge (Canaliculi) beginnen blind nahe der Zentralvene und verlaufen bis zur Peripherie des Läppchens, wo sie in interlobuläre (perilobuläre) Gallengänge (Ductuli interlobulares) münden. Die interlobulären Gänge verbinden sich miteinander, vergrößern ihren Durchmesser und bilden den rechten und linken Lebergang (Ductus hepaticus dexter et sinister). An der Leberpforte vereinigen sich diese beiden Gänge zum gemeinsamen Lebergang (4–6 cm lang). Zwischen den Schichten des Ligamentum hepatoduodenale verbindet sich der gemeinsame Lebergang mit dem Gallenblasengang (Ductus cysticus) und bildet den gemeinsamen Gallengang.

Der Ductus choledochus (S. biliaris) befindet sich zwischen den Schichten des Ligamentum hepatoduodenale, vor der Pfortader und rechts von der Arteria hepatica propria. Dann verläuft der Ductus choledochus hinter dem oberen Teil des Duodenums, dann zwischen seinem absteigenden Teil und dem Pankreaskopf. In der Wand des Duodenums verbindet sich der Ductus choledochus mit dem Pankreasgang und bildet zusammen mit ihm eine Erweiterung - die hepatopankreatische Ampulle (Ampulla hepatopancreatica). Die Ampulle mündet an der Spitze ihrer großen Papille in den Duodenum. In den Wänden der Mündung der hepatopankreatischen Ampulle befindet sich eine Verdickung kreisförmiger Myozytenbündel, die den Schließmuskel der hepatopankreatischen Ampulle oder den Oddi-Sphinkter bilden. Die Verteilung der kreisförmigen glatten Muskelbündel dieses Schließmuskels ist ungleichmäßig. Glatte Muskelbündel sind an der Basis der großen Papille am stärksten konzentriert und haben eine Dicke von bis zu 75 µm, in der Dicke der Papille selbst - 40 µm. Die Länge des Schließmuskels beträgt 15-20 µm.

Zwischen den Verdauungsvorgängen ist der Schließmuskel Oddi geschlossen, die Galle sammelt sich in der Gallenblase und wird dort konzentriert. Während des Verdauungsprozesses öffnet sich der Schließmuskel Oddi und die Galle gelangt in den Zwölffingerdarm.

In den Wänden des Endabschnitts des Gallengangs befindet sich vor seiner Einmündung in den Pankreasgang ein Schließmuskel. Dieser Schließmuskel blockiert bei Kontraktion den Gallenfluss aus den Gallengängen in die hepatopankreatische Ampulle und anschließend in den Zwölffingerdarm.

Die Wände der interlobulären Gallengänge bestehen aus einschichtigem kuboidalen Epithel. Die Wände der Leber-, Zysten- und Hauptgallengänge haben drei Membranen. Die Schleimhaut ist mit einem einschichtigen hochprismatischen Epithel ausgekleidet. Das Epithel enthält auch Becherzellen. Die eigentliche Schleimhautplatte ist gut entwickelt und enthält viele longitudinale und kreisförmige elastische Fasern sowie einige mehrzellige Schleimdrüsen. Die Submukosa ist schwach entwickelt. Die Muskelmembran ist dünn und besteht hauptsächlich aus spiralförmigen Bündeln glatter Myozyten, zwischen denen sich Bindegewebe befindet.

Innervation der Leber

Die Leber wird durch Äste des Vagusnervs und des Leberplexus (Sympathikus) innerviert.

Blutversorgung der Leber

Die Pfortader und die Pfortader münden in die Leberpforte. Die Arterie transportiert arterielles Blut, die Pfortader venöses Blut aus Magen, Pankreas, Darm und Milz. In der Leber verzweigen sich Arterie und Pfortader in Interlobulararterien und Interlobularvenen, die zusammen mit den Gallengängen zwischen den Leberläppchen verlaufen. Von den Interlobularvenen zweigen weite Blutkapillaren (Sinusoide) in die Läppchen ab und münden in die Zentralvene. Arterielle Kapillaren fließen von den Interlobulararterien in die Anfangsabschnitte der Sinusoide. Die Zentralvenen der Leberläppchen verbinden sich zu sublobulären (Sammel-)Venen. Die sublobulären Venen verschmelzen, vergrößern sich und bilden schließlich zwei bis drei Lebervenen. Sie verlassen die Leber im Bereich der Rinne der unteren Hohlvene und münden in diese Vene.

Lymphdrainage: zu den Leber-, Zöliakie-, rechten Lenden-, oberen Zwerchfell- und parasternalen Lymphknoten.

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

Altersbedingte Merkmale der Leber

Bei einem Neugeborenen ist die Leber groß und nimmt mehr als die Hälfte der Bauchhöhle ein. Die Lebermasse eines Neugeborenen beträgt 135 g, was 4,0–4,5 % des Körpergewichts entspricht (bei Erwachsenen 2–3 %). Die Zwerchfelloberfläche der Leber ist konvex, der linke Leberlappen ist gleich groß wie der rechte oder größer. Der untere Rand der Leber ist konvex, unter ihrem linken Lappen befindet sich der Dickdarm. Der obere Rand der Leber entlang der rechten Medioklavikularlinie befindet sich auf Höhe der 5. Rippe und entlang der linken auf Höhe der 6. Rippe. Der linke Leberlappen kreuzt den Rippenbogen entlang der linken Medioklavikularlinie. Die transversale Größe der Leber beträgt bei einem Neugeborenen 11 cm, längs 7 cm und vertikal 8 cm. Bei einem 3-4 Monate alten Kind befindet sich der Schnittpunkt des Rippenbogens mit dem linken Leberlappen aufgrund einer Verringerung seiner Größe bereits auf Höhe der Parasternallinie. Bei Neugeborenen ragt der untere Rand der Leber entlang der rechten Medioklavikularlinie 2,5–4,0 cm unter dem Rippenbogen hervor und entlang der vorderen Mittellinie 3,5–4,0 cm unterhalb des Schwertfortsatzes.

Manchmal erreicht der untere Rand der Leber den Flügel des rechten Darmbeins. Bei Kindern im Alter von 3–7 Jahren befindet sich der untere Rand der Leber 1,5–2,0 cm unterhalb des Rippenbogens (entlang der Medioklavikularlinie). Bei einem 7-jährigen Kind wiegt die Leber 700 g. Nach 7 Jahren ragt der untere Rand der Leber nicht mehr unter dem Rippenbogen hervor; nur der Magen befindet sich unter der Leber. Von diesem Zeitpunkt an unterscheidet sich die Skeletttopie der Leber eines Kindes kaum noch von der eines Erwachsenen. Bei Kindern ist die Leber sehr beweglich und ihre Position ändert sich leicht mit einer Änderung der Körperhaltung. Die Leber erreicht ihre endgültige Größe nach 20–29 Jahren. Nach 60–70 Jahren nimmt das Gewicht der Leber ab, ihr Bindegewebe wächst. Mit zunehmendem Alter nimmt die Menge an Lipofuszin in den Hepatozyten zu, die Zahl der sich teilenden Hepatozyten nimmt stark ab und die Größe ihrer Kerne nimmt zu.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]

Использованная литература