Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Pneumosklerose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Pneumosklerose ist eine Lungenerkrankung, die durch den Ersatz von Lungengewebe durch Bindegewebe gekennzeichnet ist.

Dies geschieht als Folge einer Entzündung sowie einer Dystrophie des Lungengewebes, wodurch Elastizität und Gastransport in den betroffenen Bereichen gestört sind. Die extrazelluläre Matrix, die in den wichtigsten Atmungsorganen wächst, verformt die Äste der Luftröhre, und die Lunge selbst wird dichter und faltig. Die Folge ist Luftnot, die Lunge verkleinert sich.

Ursachen Pneumosklerose

Häufig ist Pneumosklerose eine Begleiterscheinung und Folge von Lungenerkrankungen:

- Infektiöser Natur, verursacht durch das Eindringen von Fremdstoffen in die Lunge, durch ein Virus verursachte Entzündung des Lungengewebes, die nicht abgeklungen ist, Lungentuberkulose, Mykosen;

- Chronische Bronchitis, Entzündung des die Bronchien umgebenden Gewebes, chronisch obstruktive Lungenerkrankung;

- Die Pneumokonikose tritt nach längerem Einatmen von Staub und Gasen auf und hat einen industriellen Ursprung, verursacht durch Strahlung.

- Fibrosierung und Alveolitis, verursacht durch die Einwirkung eines Allergens;

- Pulmonale Form der Beck-Krankheit;

- Das Vorhandensein einer äußeren Tessarkoidose in den Ästen des Lungenrachens;

- Verletzungen durch Wunden, Verletzungen des Brustkorbs und der Lunge.

- Erbliche Lungenerkrankungen.

Eine ineffektive und unzureichende Behandlung akuter und chronischer Prozesse der Atmungsorgane kann zur Entstehung einer Pneumosklerose führen.

Störungen des Lungenkreislaufs aufgrund einer Verengung des linken atrioventrikulären Ventrikels, Linksherzinsuffizienz und Lungenthrombose können zur Entstehung einer Pneumosklerose beitragen. Diese Erkrankung kann auch eine Folge ionisierender Strahlung nach der Einnahme toxischer Pneumotropika sein. Auch eine Schwächung des Immunsystems kann zur Entstehung einer Pneumosklerose beitragen.

Wenn der pulmonale Entzündungsprozess nicht vollständig abgeklungen ist, erfolgt die Wiederherstellung des Lungengewebes nicht vollständig, Bindegewebsnarben beginnen zu wachsen, die Alveolarlumen verengen sich, was die Entwicklung einer Pneumosklerose provozieren kann. Sehr häufig wurde das Auftreten einer Pneumosklerose bei Patienten mit einer Staphylokokkenpneumonie beobachtet, die mit der Bildung nekrotischer Bereiche des Lungengewebes und der Entstehung eines Abszesses einherging, nach dessen Abheilung ein Wachstum von Bindegewebe beobachtet wurde.

Bei einer Pneumosklerose, die vor dem Hintergrund einer Tuberkulose auftritt, kann es zur Bildung von Bindegewebe in der Lunge kommen, was zur Entwicklung eines peri-narbigen Emphysems führen kann.

Eine Komplikation chronischer Entzündungen der Bronchien, wie Bronchitis und Bronchiolitis, ist das Auftreten einer perilobulären und peribronchialen Pneumosklerose.

Eine pleurogene Pneumosklerose kann nach wiederholten Entzündungen der Pleura beginnen, bei denen die oberflächlichen Schichten der Lunge in den Entzündungsprozess einbezogen werden und ihr Parenchym durch Exsudat komprimiert wird.

Strahlung und das Hamman-Rich-Syndrom führen häufig zu diffuser Lungensklerose und der Entwicklung einer Wabenlunge. Linksventrikuläre Herzinsuffizienz und Mitralklappenstenose können zu Flüssigkeitsaustritt aus Blutgefäßen führen, was zu kardiogener Pneumosklerose führen kann.

Manchmal wird Pneumosklerose durch den Entstehungsmechanismus verursacht. Die allgemeinen Mechanismen verschiedener Ätiologien sind jedoch solche, die auf Pathologien der Lungenbelüftung, Defekte im Blutkreislauf sowie Lymphe im Lungengewebe und ein Versagen der pulmonalen Drainagekapazität zurückzuführen sind. Strukturelle Störungen und Alveolarzerstörung können zum Ersatz von Lungengewebe durch Bindegewebe führen. Gefäß-, Bronchial- und Lungenerkrankungen führen häufig zu Störungen des Lymph- und Blutkreislaufs, sodass Pneumosklerose auftreten kann.

Andere Ursachen für Pneumosklerose:

- Ungelöste akute Lungenentzündung, chronische Lungenentzündung, Bronchiektasie.

- Chronische Bronchitis, die mit einer Peribronchitis einhergeht und zur Entwicklung einer Peribronchialsklerose führt.

- Pneumokoniose unterschiedlicher Genese.

- Stauungen in der Lunge treten bei einer Reihe von Herzerkrankungen auf, insbesondere bei Mitralklappendefekten.

- Atelektase der Lunge.

- Langfristige und schwere exsudative Pleuritis, die aufgrund der Beteiligung oberflächlicher Lungenschichten am Entzündungsprozess zur Entwicklung einer Pneumosklerose führt, sowie im Zusammenhang mit einer Atelektase, die bei längerer Kompression des Parenchyms durch Exsudat auftritt (pleurogene Zirrhose).

- Traumatische Verletzung des Brustkorbs und der Lunge selbst.

- Tuberkulose der Lunge und des Brustfells.

- Behandlung mit bestimmten Medikamenten (Cordarone, Apressin).

- Systemische Bindegewebserkrankungen.

- Idiopathische fibrosierende Alveolitis.

- Exposition gegenüber ionisierender Strahlung.

- Lungenschädigung durch chemische Kampfstoffe.

Pathogenese

Die Pathogenese der Pneumosklerose hängt von ihrer Ätiologie ab. Die wichtigsten pathogenetischen Mechanismen sind jedoch in allen ätiologischen Formen Störungen der Lungenventilation, der Drainagefunktion der Bronchien sowie des Blut- und Lymphkreislaufs. Die Proliferation des Bindegewebes ist mit einer Verletzung der Struktur und Zerstörung spezialisierter morphofunktioneller Elemente des Lungenparenchyms verbunden. Störungen des Blut- und Lymphkreislaufs, die bei pathologischen Prozessen im bronchopulmonalen und vaskulären System auftreten, tragen zur Entstehung von Pneumosklerose bei.

Man unterscheidet zwischen diffuser und fokaler (lokaler) Pneumosklerose, wobei letztere groß- und kleinherdförmig sein kann.

Je nach Schweregrad der Bindegewebsproliferation unterscheidet man zwischen Fibrose, Sklerose und Lungenzirrhose. Bei der Pneumofibrose sind die narbigen Veränderungen in der Lunge mäßig ausgeprägt. Bei der Pneumosklerose kommt es zu einem stärkeren Ersatz der Lunge durch Bindegewebe. Bei der Zirrhose kommt es zu einem vollständigen Ersatz der Alveolen sowie teilweise der Bronchien und Gefäße durch desorganisiertes Bindegewebe. Pneumosklerose ist ein Symptom oder eine Folge einer Reihe von Erkrankungen.

Symptome Pneumosklerose

Folgende Symptome einer Pneumosklerose werden unterschieden:

- Anzeichen der Grunderkrankung, die zur Pneumosklerose führt (chronische Bronchitis, chronische Lungenentzündung, Bronchiektasien usw.).

- Atemnot bei diffuser Pneumosklerose, zunächst bei körperlicher Belastung, dann in Ruhe; Husten mit Ablösung von schleimig-eitrigem Auswurf; ausgeprägte diffuse Zyanose.

- Eingeschränkte Beweglichkeit des Lungenrandes, manchmal verkürztes Schlaggeräusch, abgeschwächte Bläschenatmung mit rauem Ton, vereinzelte trockene, manchmal feinblasige Rasselgeräusche bei der Auskultation. In der Regel treten gleichzeitig mit dem Krankheitsbild der Pneumosklerose Symptome einer chronischen Bronchitis und eines Lungenemphysems auf. Diffuse Formen der Pneumosklerose gehen mit einer präkapillären Hypertonie des Lungenkreislaufs und der Entwicklung von Symptomen einer pulmonalen Herzerkrankung einher.

- Klinische Symptome einer Lungenzirrhose: starke Deformation des Brustkorbs, teilweise Atrophie der Brustmuskulatur, Faltenbildung der Interkostalräume, Verschiebung der Luftröhre, der großen Gefäße und des Herzens zur betroffenen Seite, dumpfes Klopfgeräusch, starke Abschwächung der Atmung, trockenes und feuchtes Keuchen bei der Auskultation.

Eine begrenzte Pneumosklerose verursacht beim Patienten meist keine Beschwerden, außer einem leichten Husten mit etwas Auswurf. Bei der Untersuchung der betroffenen Seite kann man feststellen, dass der Brustkorb an dieser Stelle eine Art Vertiefung aufweist.

Das Hauptsymptom der diffusen Pneumosklerose ist Dyspnoe: zunächst bei körperlicher Belastung, später auch in Ruhe. Das Alveolargewebe ist schlecht belüftet, daher ist die Haut solcher Patienten bläulich. Die Finger des Patienten ähneln Trommelschlägeln (Hippokratisches Fingersymptom), was auf eine zunehmende Ateminsuffizienz hindeutet.

Diffuse Pneumosklerose tritt bei chronischer Entzündung der Atemwege auf. Der Patient klagt lediglich über Husten – zunächst selten, der dann obsessiv, stark mit reichlich eitrigem Ausfluss wird. Der Verlauf der Pneumosklerose wird durch die Grunderkrankung verschlimmert: Bronchiektasien oder chronische Lungenentzündung.

Ziehende Schmerzen im Brustbereich und plötzlicher Gewichtsverlust sind möglich, die Patienten wirken geschwächt und ermüden schnell.

Es können sich klinische Manifestationen einer Lungenzirrhose entwickeln: Der Brustkorb ist stark deformiert, die Interkostalmuskulatur ist verkümmert, Luftröhre, Herz und große Gefäße sind zur betroffenen Seite verlagert.

Bei einer diffusen Pneumosklerose, die aufgrund einer Durchblutungsstörung in den kleinen Blutbahnen entsteht, können Symptome einer Lungenherzerkrankung auftreten.

Wie schwer der Krankheitsverlauf ist, hängt von der Größe der betroffenen Areale ab.

Der Anteil des Lungengewebes, das bereits durch den Pischinger-Raum ersetzt wurde, spiegelt sich in der folgenden Einteilung der Pneumosklerose wider:

- Fibrose, bei der begrenzte betroffene Bereiche des Lungengewebes als Stränge erscheinen, die sich mit gesundem, luftgefülltem Gewebe abwechseln;

- Sklerose oder Pneumosklerose selbst ist durch das Vorhandensein von Geweben mit dichterer Konsistenz gekennzeichnet, Bindegewebe ersetzt Lungengewebe;

- Der schwerste Grad der Pneumosklerose, bei dem Bindegewebe das Lungengewebe vollständig ersetzt und Pleura, Alveolen und Gefäße verdichtet sind, werden die Mediastinalorgane auf die Seite verlagert, wo sich der betroffene Bereich befindet. Dies wird als Zirrhose bezeichnet. Pneumosklerose wird je nach Prävalenzgrad in der Lunge in zwei Typen unterteilt: diffus und begrenzt (lokal), wobei zwischen kleinfokal und großfokal unterschieden wird.

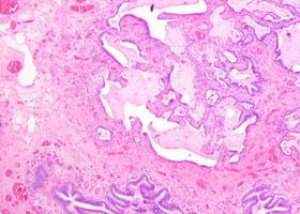

Makroskopisch betrachtet, weist eine begrenzte Pneumosklerose ein dichter erscheinendes Lungengewebe auf; dieser Lungenabschnitt ist im Vergleich zu den übrigen gesunden Lungenbereichen stark verkleinert. Die fokale Pneumosklerose weist eine Sonderform auf – die Karnifikation – postpneumatische Sklerose. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass das Lungenparenchym im entzündeten Bereich Aussehen und Konsistenz aufweist, die an rohes Fleisch erinnern. Mikroskopisch lassen sich Sklerose- und Eiterungsbereiche, fibrinöses Exsudat, Fibroatelektasen usw. nachweisen.

Diffuse Pneumosklerose ist durch die Ausbreitung auf die gesamte Lunge oder beide Lungen gekennzeichnet. Das betroffene Organ sieht dichter aus, seine Größe ist deutlich kleiner als die einer gesunden Lunge, und die Struktur des Organs unterscheidet sich von gesundem Gewebe.

Die begrenzte Pneumosklerose unterscheidet sich von der diffusen Pneumosklerose dadurch, dass die Gasaustauschfunktion nicht signifikant beeinträchtigt ist und die Lunge elastisch bleibt. Bei der diffusen Pneumosklerose ist die betroffene Lunge starr und ihre Ventilation ist eingeschränkt.

Aufgrund der vorherrschenden Schädigung verschiedener Strukturen der Lunge kann die Pneumosklerose in alveoläre, peribronchiale, perivaskuläre, interstitielle und perilobuläre Pneumosklerose unterteilt werden.

Je nach Ursache des Auftretens wird die Pneumosklerose in zirkulatorische, postnekrotische, postinflammatorische und dystrophische unterteilt.

Wo tut es weh?

Was bedrückt dich?

Formen

Lungenemphysem und Pneumosklerose

Bei einem Lungenemphysem befindet sich eine erhöhte Luftmenge im Lungengewebe. Pneumosklerose kann die Folge einer chronischen Lungenentzündung sein, obwohl sie klinisch sehr ähnlich verlaufen. Die Entwicklung sowohl eines Emphysems als auch einer Pneumosklerose wird durch Entzündungen der Luftröhrenäste, Infektionen der Bronchialwände und Behinderungen der Bronchialdurchgängigkeit beeinflusst. Es kommt zu einer Ansammlung von Auswurf in den kleinen Bronchien. Eine Ventilation in diesem Lungenbereich kann sowohl die Entwicklung eines Emphysems als auch einer Pneumosklerose provozieren. Erkrankungen, die mit Bronchospasmen einhergehen, beispielsweise Asthma bronchiale, können die Entwicklung dieser Erkrankungen beschleunigen.

Wurzelpneumosklerose

Manchmal wächst Bindegewebe in den Wurzelbereichen der Lunge. Dieser Zustand wird als Wurzelpneumosklerose bezeichnet. Es tritt vor dem Hintergrund dystrophischer oder entzündlicher Prozesse auf, was dazu führt, dass der betroffene Bereich an Elastizität verliert und auch der Gasaustausch darin gestört ist.

Lokale Pneumosklerose

Lokale oder begrenzte Pneumosklerose kann lange Zeit klinisch unauffällig sein, außer dass bei der Auskultation schweres Atmen und feinblasige Rasselgeräusche zu hören sind. Sie kann nur radiologisch nachgewiesen werden: Auf dem Bild ist ein Abschnitt verdichteten Lungengewebes sichtbar. Lokale Pneumosklerose führt praktisch nicht zu Lungeninsuffizienz.

Fokale Pneumosklerose

Eine fokale Pneumosklerose kann durch die Zerstörung des Lungenparenchyms infolge eines Lungenabszesses (infektiöse Ätiologie) oder von Hohlräumen (bei Tuberkulose) entstehen. Anstelle bereits verheilter und noch bestehender Herde und Hohlräume kann Bindegewebe wachsen.

Apikale Pneumosklerose

Bei der apikalen Pneumosklerose befindet sich die Läsion an der Lungenspitze. Infolge entzündlicher und destruktiver Prozesse wird das Lungengewebe an seiner Spitze durch Bindegewebe ersetzt. Zu Beginn ähnelt der Prozess den Phänomenen einer Bronchitis, deren Folge er am häufigsten ist, und wird nur radiologisch bestimmt.

[ 22 ]

[ 22 ]

Altersbedingte Pneumosklerose

Altersbedingte Pneumosklerose wird durch Veränderungen verursacht, die durch die Alterung des Körpers entstehen. Altersbedingte Pneumosklerose entwickelt sich im Alter bei Stauungserscheinungen bei pulmonaler Hypertonie, häufiger bei Männern, insbesondere bei Langzeitrauchern. Wenn bei einem Patienten über 80 Jahren im Röntgenbild eine Pneumosklerose festgestellt wird, ohne dass Beschwerden vorliegen, gilt dies als normal, da es sich um eine Folge natürlicher involutionärer Veränderungen im menschlichen Körper handelt.

Retikuläre Pneumosklerose

Nimmt das Volumen des retikulären Bindegewebes zu, verliert die Lunge an Klarheit und Reinheit; sie wird netzartig, wie ein Gespinst. Aufgrund dieser netzartigen Beschaffenheit ist das normale Muster praktisch unsichtbar, es wirkt geschwächt. Auf einem Computertomogramm ist die Verdichtung des Bindegewebes noch deutlicher erkennbar.

Basale Pneumosklerose

Unter basaler Pneumosklerose versteht man den Ersatz von Bindegewebe durch Lungengewebe, hauptsächlich in den basalen Abschnitten. Basale Pneumosklerose weist häufig auf eine vorangegangene Unterlappenpneumonie hin. Im Röntgenbild ist die Klarheit des Lungengewebes der basalen Abschnitte erhöht, das Muster verstärkt.

Mäßige Pneumosklerose

Bindegewebe wächst zu Beginn der Entwicklung einer Pneumosklerose meist mäßig. Das für diese Form charakteristische veränderte Lungengewebe wechselt mit gesundem Lungenparenchym. Dies wird oft nur auf einer Röntgenaufnahme sichtbar, da es den Zustand des Patienten praktisch nicht stört.

Postpneumonische Pneumosklerose

Postpneumonische Pneumosklerose – Karnifikation ist ein Fokus entzündeten Lungengewebes, eine Komplikation einer Lungenentzündung. Der entzündete Bereich sieht aus wie rohes Fleisch. Bei makroskopischer Betrachtung ist dies ein Abschnitt der Lunge, der dichter erscheint, dieser Teil der Lunge ist verkleinert.

Interstitielle Pneumosklerose

Die interstitielle Pneumosklerose ist dadurch gekennzeichnet, dass das Bindegewebe hauptsächlich die interalveolären Septen sowie das Gewebe um die Gefäße und Bronchien einschließt. Sie ist eine Folge einer früheren interstitiellen Pneumonie.

Peribronchiale Pneumosklerose

Peribronchiale Pneumosklerose ist durch eine Lokalisation um die Bronchien herum gekennzeichnet. Um die betroffenen Bronchien herum verwandelt sich das Lungengewebe in Bindegewebe. Die Ursache dafür ist meist eine chronische Bronchitis. Lange Zeit stört den Patienten nichts außer Husten, später kommt es zur Freisetzung von Auswurf.

Posttuberkulose-Pneumosklerose

Bei der posttuberkulösen Pneumosklerose kommt es infolge einer vorangegangenen Lungentuberkulose zu Bindegewebswucherungen. Dieser Zustand kann sich zur sogenannten „posttuberkulösen Erkrankung“ entwickeln, die durch verschiedene nosologische Formen unspezifischer Erkrankungen, wie beispielsweise COPD, gekennzeichnet ist.

Komplikationen und Konsequenzen

Bei der Pneumosklerose werden morphologische Veränderungen in den Alveolen, Bronchien und Blutgefäßen beobachtet, wodurch die Pneumosklerose durch eine beeinträchtigte Belüftung der Lunge, eine Verringerung des Gefäßbetts, arterielle Hypoxämie, chronisches Atemversagen, eine Lungenherzerkrankung, entzündliche Erkrankungen der Lunge und ein Lungenemphysem kompliziert werden kann.

Diagnose Pneumosklerose

Das Röntgenbild ist polymorph, da es sowohl die Symptome einer Pneumosklerose als auch die damit verbundener Erkrankungen widerspiegelt: chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Bronchiektasien usw. Zu den charakteristischen Merkmalen zählen vergrößerte, schleifenförmige und deformierte Lungenmuster entlang der Bronchialäste aufgrund einer Verdichtung der Bronchialwände, Infiltration und Sklerose des peribronchialen Gewebes.

Bronchographie: Konvergenz oder Abweichung der Bronchien, Verengung und Fehlen kleiner Bronchien, Deformation der Wände.

Spirometrie: Abnahme von VC, FVC, Tiffeneau-Index.

Die Lokalisierung des pathologischen Prozesses bei Pneumosklerose steht in direktem Zusammenhang mit den Ergebnissen körperlicher Untersuchungen. Die Atmung ist im betroffenen Bereich geschwächt, es sind trockene und feuchte Rasselgeräusche zu hören, das Schlaggeräusch ist dumpf.

Eine zuverlässigere Diagnose kann durch eine Röntgenuntersuchung der Lunge gestellt werden. Röntgenaufnahmen sind von unschätzbarem Wert, um Veränderungen in der Lunge bei asymptomatischer Pneumosklerose, deren Ausmaß, Art und Schweregrad zu erkennen. Bronchographie, MRT und CT der Lunge helfen, den Zustand erkrankter Bereiche des Lungengewebes genauer zu beurteilen.

Die Manifestationen der Pneumosklerose können durch Röntgenstrahlen nicht genau beschrieben werden, da sie nicht nur die Pneumosklerose selbst, sondern auch Begleiterkrankungen wie Lungenemphysem, Bronchiektasien und chronische Bronchitis widerspiegeln. Die betroffene Lunge ist im Röntgenbild verkleinert, das Lungenmuster entlang der Bronchialäste ist verstärkt, schleifenförmig und netzartig aufgrund der Deformation der Bronchialwände und auch aufgrund der Sklerose und Infiltration des peribronchialen Gewebes. Oft ähnelt die Lunge in den unteren Abschnitten einem porösen Schwamm – einer „Wabenlunge“.

Im Bronchogramm sind Konvergenzen und Deviationen der Bronchien erkennbar, sie sind verengt und deformiert, kleine Bronchien sind nicht erkennbar.

Bei einer Bronchoskopie werden häufig Bronchiektasien und chronische Bronchitis festgestellt. Durch die Analyse der Zellzusammensetzung der Bronchiallavage können die Ursache und die Aktivität pathologischer Prozesse in den Bronchien geklärt werden.

[ 31 ]

[ 31 ]

Fluorographie bei Pneumosklerose

Allen Patienten, die die Klinik zum ersten Mal besuchen, wird eine Fluorographieuntersuchung der Brustorgane angeboten. Die jährliche ärztliche Untersuchung, die jeder ab 14 Jahren durchführen muss, beinhaltet eine obligatorische Fluorographie, die dazu beiträgt, viele Atemwegserkrankungen zu erkennen, darunter auch Pneumosklerose im Frühstadium, deren Verlauf zunächst asymptomatisch ist.

Bei einer Pneumosklerose ist die Vitalkapazität der Lunge reduziert, auch der Tiffno-Index, ein Indikator für die Durchgängigkeit der Bronchien, ist niedrig, was mittels Spirometrie und Peak-Flowmetrie festgestellt wird.

Veränderungen des Blutbildes bei einer Pneumosklerose sind unspezifisch.

Was muss untersucht werden?

Welche Tests werden benötigt?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Pneumosklerose

Das Wichtigste bei der Behandlung von Pneumosklerose ist die Bekämpfung von Infektionen der Atmungsorgane, die Verbesserung der Atemfunktion und des Lungenkreislaufs sowie die Stärkung der Immunität des Patienten.

Patienten mit Pneumosklerose werden von einem Allgemeinmediziner oder Lungenfacharzt behandelt.

Regime und Diät

Wenn ein Patient mit Pneumosklerose hohes Fieber hat, wird ihm Bettruhe verordnet. Wenn sich sein Zustand etwas bessert, wird ihm Halbbettruhe und anschließend allgemeine Ruhe verordnet. Die Lufttemperatur im Raum sollte 18–20 °C betragen, Belüftung ist obligatorisch. Es wird empfohlen, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen.

Die Diät bei Pneumosklerose sollte darauf abzielen, die immunbiologischen und oxidativen Prozesse im Körper des Patienten zu steigern, die Lungenreparatur zu beschleunigen, den Proteinverlust durch Auswurf und entzündliche Exsudation zu verringern sowie die Hämatopoese und die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems zu verbessern. Unter Berücksichtigung des Zustands des Patienten verschreibt der Arzt eine Diät mit 11 oder 15 Tischen, deren Menü Gerichte mit einem normalen Gehalt an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten enthalten sollte, gleichzeitig aber die Menge an Produkten erhöhen sollte, die Kalzium, Vitamin A, Gruppe B, Ascorbinsäure, Kaliumsalze, Folsäure und Kupfer enthalten. Sie müssen oft in kleinen Portionen essen (bis zu fünf Mal). Es wird empfohlen, die Menge an Speisesalz zu begrenzen - nicht mehr als vier bis sechs Gramm pro Tag, da Natrium dazu neigt, Flüssigkeit im Körper zurückzuhalten.

Medikamentöse Behandlung der Pneumosklerose

Es gibt keine spezifische Behandlung für Pneumosklerose. Sie müssen die Krankheit behandeln, die die Pneumosklerose verursacht hat.

Bei Pneumosklerose wird eine langfristige Gabe kleiner Dosen von Glukokortikoiden empfohlen – bis zu sechs bis zwölf Monate: In der akuten Phase werden zwanzig bis dreißig mg pro Tag verordnet, dann folgt eine Erhaltungstherapie, deren Tagesdosis fünf bis zehn mg beträgt, wobei die Dosis schrittweise reduziert wird.

Eine antibakterielle und entzündungshemmende Therapie ist bei Bronchiektasien, häufigen Lungenentzündungen und Bronchitis angezeigt. Bei Pneumosklerose können etwa 23 Arten verschiedener Mikroorganismen in den Atemwegen vorhanden sein. Es wird empfohlen, Antibiotika und Chemotherapeutika mit unterschiedlichen Wirkspektren zu verwenden, diese Medikamente zu kombinieren und sie regelmäßig durch andere zu ersetzen. Die in der modernen Medizin am häufigsten verwendeten antimikrobiellen Medikamente zur Behandlung von Pneumosklerose und anderen schwerwiegenden Erkrankungen der Atemwege sind Makrolide, allen voran Azithromycin. Es sollte am ersten Tag mit 0,5 g und am zweiten bis fünften Tag mit 0,25 g eine Stunde vor oder zwei Stunden nach den Mahlzeiten eingenommen werden. Cephalosporine der II-III-Generation sind ebenfalls beliebt bei der Behandlung dieser Krankheit. Zur oralen Einnahme werden von der zweiten Generation 750 mg Cefaclor in drei Dosen und 125-500 mg Cefuroximaxetil zweimal täglich empfohlen. Unter den Cephalosporinen der dritten Generation erzielen Cefixim 400 mg einmal täglich oder 200 mg zweimal täglich, Cefpodoximproxetil 400 mg 2-mal täglich und Ceftibuten 200–400 mg pro Tag eine gute Wirkung.

Ein bewährtes antimikrobielles Medikament ist Metronidazol 0,5 - 1 intravenös per Infusion für 30-40 Minuten alle acht Stunden.

Breitbandantibiotika wie Tetracyclin, Olethetrin und Chloramphenicol, 2,0–1,0 g pro Tag in vier Dosen, haben ihre Bedeutung nicht verloren.

Zu antimikrobiellen und entzündungshemmenden Zwecken werden Sulfonamid-Medikamente verschrieben: Sulfapyridazin 2,0 mg am ersten Tag, dann 1,0 mg für 7–10 Tage.

Expektorantien und Verdünnungsmittel: Bromhexin 0,016 g drei- bis viermal täglich, Ambroxol eine Tablette (30 mg) dreimal täglich, Acetylcystein – 200 Milligramm dreimal täglich, Carbocystein 2 Kapseln dreimal täglich (1 Kapsel – 0,375 g Carbocystein)

Bronchospasmolytika werden als Inhalationen verwendet (Isadrin, Euphyllin, Atropinsulfat)

Bei Kreislaufversagen werden Herzglykoside eingesetzt: Strophanthin 0,05 % Lösung – 0,5–1,0 ml pro 10–20 ml 5–40 % Glucose oder 0,9 % Natriumchlorid, Corglycon – 0,5–1,0 ml 0,6 % Lösung in 5–40 % Glucose oder 0,9 % Kochsalzlösung.

Vitamintherapie: Tocopherolacetat 100–200 mg ein- oder zweimal täglich, Ritinol 700–900 µg pro Tag, Ascorbinsäure 250 mg ein- oder zweimal täglich, B-Vitamine (B1 – 1,2–2,1 mg pro Tag, B6 – 100–200 mg pro Tag, B12 – 100–200 mg pro Tag)

Physiotherapie bei Pneumosklerose

Das Hauptziel physiotherapeutischer Verfahren bei Pneumosklerose besteht darin, den Prozess in der aktiven Phase zurückzubilden und zu stabilisieren sowie in der inaktiven Phase eine Linderung des Syndroms zu erreichen.

Wenn kein Verdacht auf eine Lungeninsuffizienz besteht, werden eine Iontophorese mit Novocain, Calciumchlorid und Ultraschall mit Novocain empfohlen.

Im kompensierten Stadium ist die Anwendung von Diathermie und Induktometrie im Brustbereich sinnvoll. Bei Schwierigkeiten mit der Sputumabtrennung ist eine Jodelektrophorese nach der Vermel-Methode angezeigt. Bei Mangelernährung allgemeine UV-Bestrahlung. Eine tägliche oder zweitägige Bestrahlung des Brustkorbs mit einer Sollux-Lampe wird ebenfalls angewendet, ist jedoch weniger effektiv.

Sauerstofftherapie

Eine gute Wirkung bei Pneumosklerose wird durch eine Sauerstofftherapie oder Behandlung mit Sauerstoff erzielt, der der Lunge in der gleichen Menge zugeführt wird, wie er in der Atmosphäre enthalten ist. Dieses Verfahren sättigt die Lunge mit Sauerstoff, was den Zellstoffwechsel verbessert.

Chirurgische Behandlung von Pneumosklerose

Die chirurgische Behandlung der Pneumosklerose erfolgt nur bei lokalen Formen, z. B. bei Eiterung des Lungenparenchyms, destruktiven Veränderungen des Lungengewebes, Zirrhose und Lungenfibrose. Bei dieser Behandlungsart wird der geschädigte Bereich des Lungengewebes entfernt; in seltenen Fällen wird die gesamte Lunge entfernt.

Physiotherapie

Physiotherapeutische Übungen bei Pneumosklerose dienen der Verbesserung der äußeren Atmung sowie der Abhärtung und Stärkung des Körpers. Bei kompensierter Pneumosklerose werden spezielle Atemübungen eingesetzt. Diese Übungen sollten einfach sein und leicht, ohne Anstrengung und ohne Verlangsamung der Atmung ausgeführt werden können. Das Tempo sollte mittel oder sogar langsam und rhythmisch sein und die Belastung sollte schrittweise gesteigert werden. Es empfiehlt sich, dosierte Sportübungen an der frischen Luft durchzuführen. Bei schwerem Emphysem sowie Herz-Lungen-Insuffizienz werden die Übungen im Sitzen, Liegen oder Stehen durchgeführt und sollten 15 bis 20 Minuten dauern. Bei einem ernsten Zustand des Patienten, einer Temperatur über 37,5 °C oder wiederholter Hämoptyse sind physiotherapeutische Übungen kontraindiziert.

Behandlung von Pneumosklerose mit Volksmethoden

Die traditionelle Medizin schlägt vor, Pneumosklerose mit den folgenden Rezepten zu behandeln:

- Geben Sie einen Esslöffel Kräuter wie Kriechenden Thymian, Blauen Eukalyptus oder Hafer in eine Thermoskanne. Gießen Sie einen halben Liter kochendes Wasser darüber und lassen Sie den Aufguss über Nacht ziehen. Morgens abseihen. Nehmen Sie den Aufguss über den Tag verteilt in kleinen Portionen heiß ein.

- Abends gründlich gewaschene Trockenfrüchte in Wasser einweichen. Morgens auf nüchternen Magen essen. Dies sollte täglich erfolgen. Dieses Rezept wirkt abführend und harntreibend und hilft so, die Lunge zu entlasten.

- Mischen Sie zwei Gläser jungen Rotwein, zwei Esslöffel Honig und zwei zerdrückte Blätter mehrjähriger Aloe. Schneiden Sie zunächst die Blätter ab, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab und legen Sie sie für eine Woche auf die unterste Schiene des Kühlschranks. Anschließend hacken Sie sie, vermischen sie mit Honig, geben Wein hinzu und verrühren alles gründlich. Lassen Sie die Mischung 14 Tage im Kühlschrank ziehen. Nehmen Sie täglich bis zu viermal einen Esslöffel ein.

Behandlung von Pneumosklerose zu Hause

Behandelt der Patient die Pneumosklerose zu Hause, ist die Hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung wahrscheinlich die strikte Einhaltung der medizinischen Empfehlungen sowie die ambulante Überwachung seines Zustands durch einen Arzt. Der örtliche Therapeut oder Lungenfacharzt hat das Recht, die Behandlung je nach Zustand des Patienten anzupassen. Bei der Behandlung zu Hause muss sichergestellt werden, dass der Faktor, der die Pneumosklerose ausgelöst hat oder verschlimmern kann, ausgeschlossen wird. Therapeutische Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Ausbreitung der Infektion sowie den Entzündungsprozess im Lungenparenchym zu verhindern.

Verhütung

Um Pneumosklerose vorzubeugen, wird empfohlen, auf den Zustand der Atmungsorgane zu achten. Behandeln Sie Erkältungen, Bronchitis, akute Virusinfektionen der Atemwege und andere Atemwegserkrankungen rechtzeitig.

Es ist auch notwendig, das Immunsystem zu stärken, spezielle Mittel zur Stärkung - Immunmodulatoren - einzunehmen und den Körper abzuhärten.

Pneumosklerose ist eine schwere Erkrankung, die durch einen langen Verlauf und schwere Komplikationen gekennzeichnet ist. Aber fast jede Krankheit kann durch rechtzeitige Behandlung geheilt werden. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, ertragen Sie die Krankheit nicht „auf den Beinen“, wenden Sie sich an Spezialisten!

Prognose

Bei rechtzeitiger Erkennung, Behandlung, Einhaltung aller Empfehlungen und einem gesunden Lebensstil kann sich der Patient normal fühlen und ein aktives Leben führen.

Die Prognose einer Pneumosklerose hängt vom Fortschreiten der Lungenschädigung und davon ab, wie schnell sich eine Atem- und Herzinsuffizienz entwickelt.

Eine schlechte Prognose bei Pneumosklerose kann mit der Entwicklung einer „Wabenlunge“ und einer zusätzlichen Sekundärinfektion einhergehen.

Wenn sich eine „Wabenlunge“ gebildet hat, kann das Atemversagen schwerwiegender sein, der Druck in der Lungenarterie steigt und es kann sich eine Lungenherzerkrankung entwickeln. Kommt eine Sekundärinfektion, Tuberkulose oder Mykose hinzu, ist ein tödlicher Ausgang möglich.