Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Stenting von Koronararterien: Indikationen, Technik des Stenting

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt jährlich, und damit auch die Statistiken zu Todesfällen aufgrund von Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und anderen Herzerkrankungen. Schließlich handelt es sich um ein Organ, das den gesamten menschlichen Körper mit Blut versorgt, und Störungen seiner Funktion wirken sich zwangsläufig auf den Zustand anderer Organe und Systeme aus. Es kommt jedoch vor, dass das Herz selbst unter Nährstoffmangel leidet. Ursache hierfür kann eine Verengung der Gefäße sein, die das Organ versorgen. Es gibt nicht viele wirksame Methoden, um die Blutversorgung des Herzens wiederherzustellen und die Durchgängigkeit der betroffenen Gefäße zu verbessern. Eine davon ist die Koronarstentimplantation.

Pathogenese der arteriellen Stenose

Nicht umsonst wird das Herz mit einer Pumpe verglichen, denn dank ihr kann sich das Blut durch die Gefäße bewegen. Rhythmische Kontraktionen des Herzmuskels sorgen für die Bewegung der physiologischen Flüssigkeit, die Substanzen und Sauerstoff enthält, die für die Ernährung und Atmung der Organe notwendig sind. Dann hängt alles vom Zustand der Gefäße ab.

Blutgefäße sind Hohlorgane, die von einer starken und elastischen Wand begrenzt werden. Normalerweise sollte nichts die Blutzirkulation mit der vom Herzen vorgegebenen Geschwindigkeit in den Arterien, Venen und kleinen Kapillaren behindern. Eine Verengung des Gefäßlumens, die Bildung von Blutgerinnseln und Cholesterinplaques an den Gefäßwänden behindern jedoch die Bewegung der physiologischen Flüssigkeit.

Solche Hindernisse verlangsamen den Blutfluss und beeinträchtigen die Organe, die durch das verengte Gefäß mit Blut versorgt wurden, da sie nicht mehr genügend Nährstoffe und Sauerstoff erhalten, die für eine normale Funktion erforderlich sind.

Vergleicht man das menschliche Herz mit einer Pumpe, wird deutlich, dass auch dieses Organ Energie benötigt, um seine wichtige Funktion zu erfüllen. Das Herz erhält diese Energie aus dem Blut und versorgt so den Herzmuskel mit Nährstoffen und Atmung. Die Blutversorgung des Herzens erfolgt über ein Netzwerk von Koronararterien. Veränderungen in deren Zustand, einschließlich Gefäßstenosen, beeinträchtigen die Blutversorgung und die Leistungsfähigkeit des Herzens und können zu Myokardischämie, Herzinsuffizienz und Herzinfarkt führen.

Was sind die Gründe für die Verengung des Lumens der Koronararterien? Ärzte glauben, dass die häufigste Ursache für diesen Zustand die Arteriosklerose der Gefäße ist, d. h. die Bildung von Cholesterinablagerungen an der inneren Schicht ihrer Wände, die allmählich zunehmen und immer weniger freien Raum für Blut lassen.

Weitere häufige Ursachen sind eine Verstopfung der Herzkranzgefäße durch Blutgerinnsel (Thrombose) oder ein Krampf der Herzgefäße aufgrund von Magen-Darm-Erkrankungen, Infektions- und Allergieerkrankungen sowie rheumatischen und syphilitischen Läsionen.

Zu den Risikofaktoren für solche Probleme zählen Bewegungsmangel (sitzende Lebensweise), Übergewicht (Adipositas), schlechte Angewohnheiten (z. B. Rauchen), ein Alter über 50, häufiger Stress, die Einnahme bestimmter Medikamente, erbliche Veranlagung und nationale Besonderheiten.

Das Auftreten von Herden pathologischer Verengung von Blutgefäßen, bei deren Behandlung Koronarstents eingesetzt werden, kann zusätzlich zu den oben beschriebenen Krankheiten auch durch einige andere Krankheiten verursacht werden. Dazu gehören Stoffwechselerkrankungen, endokrine Erkrankungen, Blut- und Gefäßerkrankungen (z. B. Vaskulitis), Intoxikation des Körpers, arterielle Hypertonie, Anämie, angeborene Fehlbildungen des Herzens und der Blutgefäße (z. B. langsam fortschreitende Herzerkrankungen mit überwiegender Stenose).

Da unser Herz in zwei Teile geteilt ist, deren Ventrikel Blutgefäße versorgen, unterscheiden Ärzte zwischen Stenose des linken und rechten Koronararterienstamms. Im ersten Fall sind fast alle menschlichen Organe betroffen, da der linke Ventrikel des Herzens den Körperkreislauf mit Blut versorgt. Als häufigste Ursache für eine Stenose der linken Herzarterie gilt Arteriosklerose, bei der es zu einer allmählichen Abnahme des Gefäßlumens kommt.

Wenn wir davon sprechen, dass die Arterienhöhle weniger als 30 % des ursprünglichen Lumens einnimmt, sprechen wir von einer kritischen Stenose, die mit einem Herzstillstand oder der Entwicklung eines Herzinfarkts behaftet ist.

Bei einer Stenose der rechten Herzarterie leidet in erster Linie das Organ selbst, da die Blutversorgung des Sinusknotens gestört ist, was zu Herzrhythmusstörungen führt.

In manchen Fällen diagnostizieren Ärzte eine gleichzeitige Verengung der rechten und linken Koronararterie (die sogenannte Tandemstenose). Wurde bei einer einseitigen Stenose der Kompensationsmechanismus ausgelöst und übernahm der unbeschädigte Ventrikel die Hauptarbeit, ist dies bei einer Tandemstenose nicht möglich. In diesem Fall kann nur eine chirurgische Behandlung das Leben eines Patienten retten. Eine schonendere Option ist die Stentimplantation.

Das Konzept, Gefäßstenosen durch die Erweiterung des verengten Arterienabschnitts mithilfe eines speziellen Rahmens zu behandeln, wurde bereits vor über einem halben Jahrhundert vom amerikanischen Radiologen Charles Dotter vorgeschlagen. Die erste erfolgreiche Operation erfolgte jedoch bereits ein Jahr nach seinem Tod. Die Evidenzbasis für die Wirksamkeit der Stenting-Methode wurde jedoch erst sieben Jahre nach den ersten Erfahrungen gewonnen. Heute hilft diese Methode, das Leben vieler Patienten zu retten, ohne auf eine traumatische Bauchoperation zurückgreifen zu müssen.

Hinweise für das Verfahren

Bei Herzerkrankungen klagen Patienten meist über Schmerzen hinter dem Brustbein. Verschlimmert sich dieses Symptom bei körperlicher Anstrengung, vermutet der Facharzt möglicherweise eine Verengung der Koronararterien, die zu einer Unterbrechung der Blutversorgung des Herzens führt. Je kleiner das Gefäßlumen ist, desto häufiger treten Beschwerden im Brustkorb auf und desto stärker sind die Schmerzen.

Das Unangenehmste ist, dass das Auftreten der ersten Anzeichen einer Stenose kein Hinweis auf den Ausbruch der Krankheit ist, die möglicherweise lange Zeit latent war. Beschwerden bei körperlicher Anstrengung treten auf, wenn das Lumen des Gefäßes deutlich kleiner als normal wird und das Myokard in dem Moment, in dem es aktiv arbeiten muss, unter Sauerstoffmangel leidet.

Zu den Symptomen, auf die Sie ebenfalls achten sollten, gehören Kurzatmigkeit und Angina-Anfälle (ein Symptomkomplex, der Folgendes umfasst: Herzrasen, Brustschmerzen, Hyperhidrose, Übelkeit, Sauerstoffmangelgefühl und Schwindel). Alle diese Anzeichen können auf eine Koronarstenose hinweisen.

Es sollte gesagt werden, dass diese Pathologie, unabhängig von ihren Ursachen, eine nicht sehr gute Prognose hat. Wenn es sich um Arteriosklerose der Herzkranzgefäße handelt, wird eine konservative Behandlung mit Statinen, die den Cholesterinspiegel im Blut korrigieren, und Medikamenten, die den Sauerstoffbedarf des Myokards senken, nur im Anfangsstadium der Erkrankung verordnet, wenn der Patient eigentlich über nichts klagt. Wenn Symptome einer Stenose auftreten, führt die traditionelle Behandlung möglicherweise nicht zum Erfolg, und Ärzte greifen dann zu einem chirurgischen Eingriff.

Eine starke Verengung der Gefäße verursacht Angina-Pectoris-Anfälle. Je mehr Gefäße betroffen sind, desto deutlicher manifestiert sich die Erkrankung. Angina-Pectoris-Anfälle lassen sich in der Regel mit Medikamenten stoppen. Tritt jedoch keine Besserung ein, bleibt nur noch eine Bypass-Operation oder eine weniger traumatische Stent-Implantation.

Bei einer Koronararterien-Bypass-Operation wird ein Bypass für den Blutfluss angelegt, wenn sich ein Blutgefäß so stark verengt, dass es den Bedarf des Herzmuskels nicht mehr decken kann. Diese Operation erfordert die Öffnung des Brustbeins, und alle Eingriffe werden am offenen Herzen durchgeführt, was als sehr gefährlich gilt.

Wenn gleichzeitig ein sichererer minimalinvasiver Eingriff, das sogenannte Stenting, zum Einsatz kommt, der keine großen Schnitte und keine lange Erholungsphase erfordert, ist es nicht verwunderlich, dass Ärzte in letzter Zeit viel häufiger auf Letzteres zurückgreifen.

Darüber hinaus kann eine Stentimplantation sowohl bei einer einzelnen Stenose als auch bei der Verengung mehrerer Arterien erfolgreich durchgeführt werden.

Bei einer Gefäßverengung von mehr als 70 % oder einer vollständigen Blockade des Blutflusses (Okklusion) besteht ein hohes Risiko für einen akuten Herzinfarkt. Deuten die Symptome auf einen präinfarktbedingten Zustand hin und zeigt die Untersuchung des Patienten eine akute Gewebehypoxie in Verbindung mit einer Durchblutungsstörung in den Herzkranzgefäßen, kann der Arzt den Patienten zu einer Operation zur Wiederherstellung der arteriellen Durchgängigkeit überweisen, beispielsweise zur Implantation eines arteriellen Stents.

Eine Koronarstent-Operation kann auch während der Behandlung eines Herzinfarkts oder in der Zeit nach dem Infarkt durchgeführt werden, wenn die Person eine Notfallversorgung erhalten hat und die Herzaktivität wiederhergestellt wurde, d. h. der Zustand des Patienten als stabil bezeichnet werden kann.

Die Stentimplantation nach einem Herzinfarkt wird in den ersten Stunden nach dem Anfall (maximal 6 Stunden) verordnet, da eine solche Operation sonst keinen besonderen Nutzen bringt. Es ist optimal, wenn vom Auftreten der ersten Symptome eines Herzinfarkts bis zum Beginn des chirurgischen Eingriffs nicht mehr als 2 Stunden vergehen. Eine solche Behandlung hilft, den Anfall selbst zu verhindern und den Bereich der ischämischen Nekrose des Myokardgewebes zu reduzieren, was eine schnellere Genesung ermöglicht und das Risiko eines Rückfalls der Krankheit verringert.

Die Wiederherstellung der Gefäßdurchgängigkeit innerhalb von 2–6 Stunden nach einem Herzinfarkt verhindert lediglich einen Rückfall. Dies ist jedoch auch wichtig, da jeder weitere Anfall schwerwiegender ist und jederzeit zum Tod des Patienten führen kann. Darüber hinaus trägt die aortokoronare Stentimplantation zur Wiederherstellung der normalen Atmung und Ernährung des Herzmuskels bei, was ihm die Kraft gibt, sich nach einer Schädigung schneller zu erholen, da eine normale Blutversorgung des Gewebes dessen Regeneration beschleunigt.

Die Gefäßstents bei Arteriosklerose kann sowohl vorbeugend gegen Herzinsuffizienz und Myokardischämie als auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. So kann bei chronischen Formen der koronaren Herzkrankheit, wenn die Gefäße durch Cholesterinablagerungen zur Hälfte verstopft sind, die Stentimplantation dazu beitragen, gesundes Herzgewebe zu erhalten und das Leben des Patienten zu verlängern.

Koronarstents werden auch bei häufig wiederkehrenden Angina-Pectoris-Anfällen bei geringster körperlicher Anstrengung verschrieben, ganz zu schweigen von der Obstruktion der Herzkranzgefäße. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass schwere Fälle einer ischämischen Herzkrankheit (instabile oder dekompensierte Angina pectoris) auf diese Weise nicht geheilt werden können. Die Operation lindert lediglich den Zustand des Patienten und verbessert die Prognose der Erkrankung.

Vorbereitung

Jede Operation, selbst die am wenigsten traumatische, gilt als schwerwiegender Eingriff in den Körper. Was können wir über Herzoperationen sagen, die als potenziell lebensgefährlich gelten? Es ist klar, dass der Herzchirurg gute Gründe für solche Eingriffe haben muss. Der Wunsch des Patienten allein reicht nicht aus.

Zunächst sollte der Patient von einem Kardiologen untersucht werden. Nach einer körperlichen Untersuchung, der Erhebung der Krankengeschichte und Beschwerden des Patienten, der Auskultation (Abhören) des Herzens, der Messung von Herzfrequenz und Blutdruck kann der Arzt bei Verdacht auf eine Koronarstenose folgende Untersuchungen verschreiben:

- allgemeine und biochemische Blutanalyse,

- EKG und EchoCG sind Untersuchungen der Herzaktivität durch Aufzeichnung der elektrischen Impulse, die durch das Herz fließen (in Ruhe und unter Belastung),

- Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung des Brustkorbs, die die Lage des Herzens und der Blutgefäße, ihre Größe und Formveränderungen erfassen kann,

Am aussagekräftigsten ist in diesem Fall jedoch die sogenannte Koronarangiographie (Koronarangiographie). Dabei wird das Lumen der Gefäße untersucht, die den Herzmuskel versorgen, um den Schweregrad der koronaren Herzkrankheit zu bestimmen. Diese diagnostische Untersuchung ermöglicht es, die Durchführbarkeit einer Herzoperation zu beurteilen, die geeignete Technik auszuwählen und die Bereiche zu bestimmen, in denen Stents eingesetzt werden.

Wenn der Zustand des Patienten es zulässt, verschreibt der Arzt eine geplante Operation und erklärt, wie man sich richtig darauf vorbereitet. Die Vorbereitung auf die Operation umfasst:

- Verweigerung der Einnahme bestimmter Medikamente:

- Die Einnahme nichtsteroidaler Antirheumatika und Antikoagulanzien (Warfarin usw.), die die Blutgerinnung beeinflussen, wird innerhalb einer Woche (oder zumindest einiger Tage) vor der Operation nicht empfohlen.

- Einige Tage vor der Operation müssen Sie die Einnahme zuckersenkender Medikamente abbrechen oder den Zeitpunkt ihrer Einnahme ändern (diese Fragen sollten mit einem Endokrinologen besprochen werden),

- Bei Herzischämie und Herzinsuffizienz sollten Patienten regelmäßig Aspirin-basierte Medikamente einnehmen. Eine Änderung des Behandlungsplans ist nicht erforderlich. Darüber hinaus können dem Patienten 3 Tage vor der Operation antithrombotische Medikamente (z. B. Clopidogrel) verschrieben werden. Seltener wird es in hohen Dosen direkt im präoperativen Raum verabreicht, was mit Magenproblemen behaftet ist.

- Am Abend vor der Operation ist Essen nicht verboten, es sollte jedoch ein leichtes Abendessen sein. Nach Mitternacht ist völliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeiten erforderlich. Die Operation wird auf nüchternen Magen durchgeführt.

- Vor der Koronarstent-Implantation ist es ratsam, unter Verwendung antibakterieller Mittel zu duschen und die Haare in der Leistengegend zu rasieren (normalerweise wird der Stent in die Oberschenkelarterie im Beckenbereich eingesetzt, da der Zugang durch die Leistengegend als zuverlässiger und sicherer gilt als die Punktion einer großen Arterie im Arm).

In schweren Fällen einer akuten Koronarinsuffizienz und eines Herzinfarkts, wenn keine Zeit für eine umfassende Untersuchung und Vorbereitung auf die Operation bleibt, wird der Patient lediglich den notwendigen Tests unterzogen und eine Notoperation eingeleitet, bei der der Herzchirurg über die Implantation eines Stents oder eine Bypass-Operation der Gefäße entscheidet.

Technik Stenting von Koronararterien

Die wichtigste diagnostische Methode, die nicht nur die Feststellung einer Stenose, sondern auch die genaue Größe und Lage des betroffenen Bereichs ermöglicht, ist die Koronographie. Dabei handelt es sich um eine Röntgenuntersuchung der Blutgefäße mit Kontrastmittel, die Veränderungen in der Struktur der Herzarterien sichtbar macht. Die Bilder werden aus verschiedenen Winkeln aufgenommen und auf einem Computerbildschirm gespeichert, um dem Arzt die Orientierung während der Operation zu erleichtern, da das menschliche Auge nicht erkennen kann, was im Körperinneren geschieht.

Im Gegensatz zur Bypass-Operation erfolgt die Koronarstent-Implantation ohne große Einschnitte im Körpergewebe. Sie beinhaltet die perkutane Einführung eines dünnen Schlauchs, durch den alle notwendigen Instrumente (wie bei der Endoskopie) zum Operationsgebiet gelangen. Der Herzchirurg arbeitet blind und kann das Ergebnis seiner Arbeit nicht sehen. Deshalb werden solche Operationen unter Röntgen- oder Ultraschallkontrolle durchgeführt.

Bei Routineoperationen sollten die diagnostischen Untersuchungen idealerweise am Vortag durchgeführt werden. In schweren Fällen, die eine Notfallversorgung erfordern, können Koronarangiographie und Koronarstent gleichzeitig durchgeführt werden. So sparen Ärzte wertvolle Zeit bei der Diagnostik und können den Operationsverlauf aktiv überwachen.

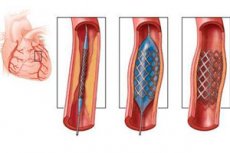

Der Kern der Koronarstent-Operation besteht darin, das verengte Gefäß mithilfe eines speziellen flexiblen Metallrahmens, der einem Netz ähnelt, zu erweitern. Der Stent wird gefaltet eingeführt, dehnt sich jedoch an der Stelle der Verengung der Arterie aus und bleibt dann im Gefäß gerade, wodurch eine weitere Verengung des Lumens verhindert wird.

Um einen Stent einzusetzen, muss eine große Arterie in der Leiste oder im Arm punktiert werden. Die Schmerzlinderung erfolgt durch Lokalanästhesie. Zusätzlich können Beruhigungsmittel (der Patient bleibt bei Bewusstsein und kann die Eingriffe des Chirurgen beobachten, sodass eine solche Vorbereitung kein Problem darstellt) und Schmerzmittel verabreicht werden. Zunächst wird die Punktionsstelle mit einem Antiseptikum behandelt, anschließend wird ein Anästhetikum verabreicht. Üblicherweise werden Novocain oder Lidocain verwendet.

Während der Operation wird die Herzarbeit ständig mittels EKG überwacht, wofür Elektroden an den oberen und unteren Gliedmaßen des Patienten angebracht werden.

Meistens erfolgt die Punktion in der Femoralarterie, was bequemer ist und verschiedene Komplikationen vermeidet. An der Punktionsstelle wird ein Kunststoffschlauch, ein sogenannter Introducer, in die Arterie eingeführt. Dieser dient als Tunnel für die Zuführung von Instrumenten zur Gefäßschädigung. In den Introducer wird ein weiterer flexibler Schlauch (Katheter) eingeführt, der zur Stenosestelle vorgeschoben wird, und ein gefalteter Stent wird durch diesen Schlauch geführt.

Bei der gleichzeitigen Koronarangiographie und Stent-Implantation werden vor dem Einsetzen des Stents Jodpräparate in den Katheter gespritzt, die als Kontrastmittel dienen und durch Röntgenstrahlen erfasst werden. Die Informationen werden auf einem Computermonitor dargestellt. So kann der Katheter kontrolliert und gezielt an die Stelle der Gefäßverengung gebracht werden.

Nach der Katheterinstallation wird ein Stent eingesetzt. Ein entleerter Spezialballon, der für die Angioplastie verwendet wird, wird zunächst in den Stent eingesetzt. Schon vor der Entwicklung der Stentimplantation wurde die Erweiterung stenotischer Gefäße mittels Ballonangioplastie durchgeführt. Dabei wurde ein entleerter Ballon in das Gefäß eingeführt und anschließend die Durchgängigkeit der Arterie durch Aufblasen wiederhergestellt. Zwar war eine solche Operation in der Regel sechs Monate lang wirksam, danach wurde eine Restenose diagnostiziert, d. h. eine wiederholte Verengung des Gefäßlumens.

Eine Koronarangioplastie mit Stenteinlage verringert das Risiko solcher Komplikationen, da die betroffene Person die in diesem Fall erforderlichen wiederholten Operationen möglicherweise nicht überlebt. Der entleerte Ballon wird in den Stent eingesetzt. Nach dem Vorschieben bis zur Gefäßverengung wird der Ballon aufgeblasen und der Stent entsprechend begradigt. Nach dem Entfernen des Ballons und der Schläuche verbleibt er in der Arterie und verhindert so eine Verengung.

Während des Eingriffs kann der Patient mit dem Arzt kommunizieren, seinen Anweisungen folgen und etwaige Beschwerden melden. Normalerweise treten Brustbeschwerden auf, wenn man sich dem stenotischen Bereich nähert, was eine normale Variante ist. Wenn sich der Ballon zu füllen beginnt und der Stent in die Gefäßwände gedrückt wird, kann der Patient Schmerzen aufgrund einer Durchblutungsstörung verspüren (ähnlich einem Angina-pectoris-Anfall). Sie können die Beschwerden etwas lindern, indem Sie den Atem anhalten, wozu der Arzt Sie möglicherweise auch auffordert.

Derzeit führen Ärzte erfolgreich Stents in den linken und rechten Koronararterien sowie die Behandlung von Tandem- und Mehrfachstenosen durch. Darüber hinaus ist die Effektivität solcher Operationen deutlich höher als die einer Ballonangioplastie oder eines aortokoronaren Bypasses. Die geringsten Komplikationen treten bei der Verwendung von medikamentenfreisetzenden Stents auf.

Kontraindikationen für das Verfahren

Die Koronarstentimplantation ist eine Operation, die bei lebensbedrohlichen Erkrankungen das Leben eines Menschen retten kann. Da es keine schlimmeren Folgen als den Tod geben kann, gibt es keine absoluten Kontraindikationen für den Eingriff. Insbesondere wenn die Stentimplantation bei einem Herzinfarkt indiziert ist. Ernsthafte Probleme können nur auftreten, wenn keine Thrombozytenaggregationshemmung möglich ist, da das Risiko von Blutgerinnseln nach der Operation steigt.

Es gibt einige relative Kontraindikationen für den Eingriff, die Risikofaktoren für Komplikationen nach oder während der Operation darstellen. Einige Beschwerden können jedoch vorübergehend sein, und nach ihrer erfolgreichen Behandlung ist eine Operation möglich. Zu diesen Beschwerden gehören:

- Fieberzustand, hohe Körpertemperatur,

- Infektionskrankheiten im aktiven Stadium,

- Magen-Darm-Blutungen,

- akute Form des Schlaganfalls,

- eine schwere neuropsychiatrische Erkrankung, bei der ein Kontakt zwischen Patient und Arzt unmöglich ist,

- Herzglykosidvergiftung,

- schwere Anämie usw.

In diesem Fall wird empfohlen, den Operationstermin nach Möglichkeit zu verschieben, bis sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat. Es gibt jedoch noch einen weiteren Teil der Krankheiten, die das Ergebnis der Operation beeinflussen können:

- schweres akutes und chronisches Nierenversagen,

- Atemversagen,

- Bluterkrankungen, bei denen die Gerinnungsfähigkeit beeinträchtigt ist,

- Unverträglichkeit gegenüber dem bei der Koronographie verwendeten Kontrastmittel,

- arterielle Hypertonie, die nicht korrigiert werden kann,

- schwere Elektrolytstörungen,

- Herzinsuffizienz im Dekompensationsstadium,

- Diabetes mellitus,

- Lungenödem,

- Begleiterkrankung, die nach einer Koronarangiographie Komplikationen hervorrufen kann,

- Entzündung der Herzinnenhaut und der Herzklappen (Endokarditis).

In diesen Fällen trifft der behandelnde Arzt die Entscheidung zur Durchführung der Operation und nimmt unter Berücksichtigung möglicher Komplikationen gewisse Anpassungen des Verfahrens vor (z. B. wird die Untersuchung der Gefäße ohne Kontrastmittel durchgeführt oder anstelle von Jod werden andere Substanzen mit ähnlichen Eigenschaften verwendet).

Ein weiteres Hindernis für die Operation ist die mangelnde Bereitschaft des Patienten, sich gegebenenfalls einer weiteren Behandlung zu unterziehen. Schließlich ist das Einsetzen eines Stents in die Herzgefäße ein schwerwiegender Eingriff, der dem Chirurgen Energie, Nerven und Kraft abverlangt. Sollte sich der Arzt also darüber Sorgen machen, wenn der Patient derzeit nicht in Lebensgefahr schwebt und sich keine Sorgen um seine Zukunft machen möchte? Schließlich kann der Chirurg gleichzeitig einem Patienten helfen, der es dringend benötigt.

Pflege nach dem Eingriff

Nach der Operation, die in der Regel etwa 1–2 Stunden dauert, wird der Patient auf die Intensivstation verlegt. Der Katheter verbleibt einige Zeit in der Arterie. Mehrere Stunden nach dem Eingriff werden Blutbild, Blutdruck und Herzfunktion des Patienten kontinuierlich überwacht und die Einführstelle des Katheters kontrolliert. Wenn alles normal ist, wird der Katheter entfernt und ein Druckverband an der Punktionsstelle angelegt. Nähte sind nicht erforderlich; die kleine Wunde heilt in der Regel innerhalb weniger Tage ab.

Der Patient kann unmittelbar nach der Operation essen und trinken. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf seinen Zustand. Bei der Koronographie während der Koronarstentimplantation wird ein Kontrastmittel verabreicht. Um es schnell aus dem Körper zu entfernen, wird empfohlen, mindestens 1 Liter Mineralwasser zu trinken.

Um einen Stent einzusetzen, der anschließend ein ausreichendes Gefäßlumen aufrechterhält, ist es nicht erforderlich, das Brustbein zu öffnen oder große Schnitte am Körper vorzunehmen, die lange heilen und die körperliche Aktivität des Patienten einschränken. Eine kleine Punktion bringt solche Einschränkungen nicht mit sich, und dennoch darf der Patient am Operationstag sein Bein nicht beugen.

Am nächsten Tag, nachdem der Patient auf eine normale Station verlegt wurde, darf er gehen und sich selbst versorgen. Er muss jedoch für einige Zeit auf aktive körperliche Aktivitäten verzichten, die eine starke Belastung der Beine und Blutgefäße mit sich bringen.

Normalerweise wird der Patient nach ein paar Tagen, wenn er sich normal fühlt, nach Hause entlassen. Die Erholung des Körpers verläuft bei jedem anders. Manchen reichen ein paar Tage, während es anderen nach 3-4 Monaten besser geht. Während dieser Zeit sollten Sie Überlastung, Unterkühlung oder Überhitzung vermeiden, sich ausgewogen (vorzugsweise fraktioniert) ernähren, versuchen, sich weniger Sorgen zu machen und Stresssituationen zu vermeiden.

Wurden dem Patienten vor der Operation Medikamente verschrieben, kann der Arzt diese aufheben und nur noch Medikamente verschreiben, die die Blutviskosität senken und die Bildung von Blutgerinnseln verhindern. Anschließend muss der Patient regelmäßig einen Kardiologen aufsuchen und die notwendigen Untersuchungen durchführen lassen: Kardiogramm, Belastungstest, Tests usw. Wie sich der Körper nach der Operation erholt, hängt maßgeblich davon ab, ob der Patient die Empfehlungen des Arztes befolgt.

[

[