Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Struktur, Lebenszyklus, Symptome der durch Mycoplasma pneumoniae verursachten Krankheiten

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 03.07.2025

Eine gefährliche entzündliche Lungenerkrankung, die durch einen Krankheitserreger verursacht wird, ist die Mykoplasmenpneumonie. Betrachten wir die Merkmale der Krankheit und ihre Behandlungsmethoden.

Atypische Schädigungen der Schleimhaut und aller Strukturelemente der Atemwege durch das Bakterium Mykoplasma treten bei 10 % aller Entzündungen auf. Der pathogene Mikroorganismus verbreitet sich durch Tröpfchen in der Luft. Der unter seinem Einfluss entstehende Infektionsprozess ist durch einen langen Verlauf von 2-3 Wochen bis zu mehreren Monaten gekennzeichnet.

Gemäß der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision ICD-10, gehört Mycoplasma pneumoniae zur Kategorie X der Erkrankungen der Atemwege (J00-J99):

J09-J18 Grippe und Lungenentzündung.

- J15 Bakterielle Lungenentzündung, nicht anderweitig klassifiziert.

- J15.7 Lungenentzündung durch Mycoplasma pneumoniae.

Auch in Kategorie J20.0 Akute Bronchitis aufgrund von Mycoplasma pneumoniae.

Die anthroponotische Erkrankung geht mit katarrhalischen und respiratorischen Symptomen, schwerer Intoxikation, Dyspepsie und anderen Erkrankungen einher. Diese Art der Lungenentzündung manifestiert sich sowohl in Form sporadischer Fälle als auch epidemischer Ausbrüche. Sie weist saisonale Schwankungen mit einem Höhepunkt in der Herbst-Winter-Periode auf.

Warum ist Mykoplasmenpneumonie gefährlich?

Eine atypische Form der Lungenentzündung führt sehr oft zu schwerwiegenden Folgen und verschlechtert die Funktion des gesamten Organismus. Lassen Sie uns genauer betrachten, was eine gefährliche Mykoplasmenpneumonie ist:

- Vergiftung des Körpers mit Zerfallsprodukten pathogener Mikroorganismen.

- Beeinträchtigte Lungenfunktion und Sauerstoffstoffwechsel.

- Pathologien des Herz-Kreislauf-Systems.

- Schweres Atemversagen.

- Asthma bronchiale.

- Fibrose, Lungenabszess.

- Störungen des zentralen Nervensystems.

Zusätzlich zu den oben genannten Problemen können bei Patienten Nebenwirkungen unterschiedlicher Schwere auf die verwendeten Medikamente auftreten. Bei einem richtig konzipierten Therapieplan dauern Genesung und Rehabilitation etwa 6 Monate.

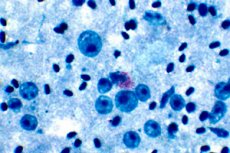

Struktur Mykoplasma pneumoniae

Mykoplasmen sind Mikroben, die im Epithel der Atemwege leben. Die Struktur dieses Erregers ähnelt Chlamydien. Bakterien besitzen keine starken Zellmembranen und die Fähigkeit, Energiebindungen zu bilden. Für ihre Existenz und Fortpflanzung sind Nährstoffe aus dem menschlichen Körper notwendig.

Dieser Aufbau der Bakterien hat seine Vorteile:

- Aufgrund ihrer geringen Größe von 0,3 bis 0,8 Mikrometern dringen sie leicht in gesunde Zellen der Lunge, der Luftröhre und der Bronchien ein.

- Sie bewegen sich schnell, und wenn die Zelle, in der sie parasitiert haben, stirbt, suchen sie sich eine neue und zerstören sie.

- Sie haften fest an Zellmembranen, sodass bereits bei einer geringen Anzahl von Erregern eine Lungenentzündung entsteht.

- Nachdem sie in die Schleimhäute der Atmungsorgane eingedrungen sind, vermehren sie sich rasch und stören die Funktion der betroffenen Gewebe.

- Da sie einigen gesunden Körperzellen ähneln, sind sie für Immunzellen und Antikörper unzugänglich. Daher kann es sein, dass der Erreger im betroffenen Organismus über längere Zeit keine Immunreaktion hervorruft.

In der Struktur der ambulant erworbenen Lungenentzündung macht die respiratorische Mykoplasmose 5-50 % aus. Die Krankheit nimmt eine Zwischenstellung zwischen Bakterien, Viren und Protozoen ein.

Die Hauptursachen für eine pulmonale Mykoplasmose sind Infektionen mit dem Bakterium Mycoplasma pneumoniae durch einen Kranken. Normalerweise ist dieser pathogene Mikroorganismus bei jedem gesunden Menschen vorhanden, wird aber unter dem Einfluss bestimmter Faktoren aktiviert. Am häufigsten tritt die Krankheit aus folgenden Gründen auf:

- Immunschwächezustände.

- Schlechte Angewohnheiten: Rauchen, Alkoholismus, Drogensucht.

- Dekompensierter Diabetes mellitus.

- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung.

- Saisonale Grippeepidemien.

- Bronchitis.

- Lokale Bronchialobstruktion.

- Mukoviszidose.

- Bronchiektasie.

Hochvirulente Stämme anaerober Bakterien sind kleine Organismen ohne Zellwände. Mykoplasmen werden von den Zellen der Bronchien und Alveolen absorbiert und parasitieren auf deren Membranen. Durch ihre Aufnahme in den Körper entsteht eine Autoimmunreaktion mit einer Reihe schmerzhafter Symptome.

Neben einer Lungenentzündung können Bakterien folgende Erkrankungen auslösen:

- Akute Entzündung der oberen Atemwege.

- Asthma bronchiale.

- Verschlimmerung einer chronisch obstruktiven Bronchitis.

- Verschiedene nicht-respiratorische Pathologien: Mittelohrentzündung, Enzephalitis, Perikarditis, Meningitis, hämolytische Anämie.

Infektionserreger werden leicht durch Tröpfchen in der Luft übertragen, sowohl von infizierten Personen mit ausgeprägten Symptomen als auch von asymptomatischen Trägern. Bakterien vermehren sich nicht, wenn das Nährmedium nicht feucht genug ist, und verursachen daher Schnupfen und Husten mit Schleim. Sie sind wenig widerstandsfähig gegenüber der äußeren Umgebung und vertragen weder Trocknung, Erhitzung noch Ultraschall. Das Hauptmerkmal der Infektion ist die periodische Chronizität der Erkrankung mit Generalisierung der Infektion.

Lebenszyklus Mykoplasma pneumoniae

Eine Mykoplasmeninfektion der Atemwege verläuft sanft und allmählich. Der Lebenszyklus der Bakterien beträgt 12–14 Tage, kann aber auch länger als einen Monat dauern. Während dieser Zeit ahnt der Infizierte möglicherweise nicht einmal, dass er krank ist.

Die Infektion ist durch einen schleichenden Verlauf gekennzeichnet:

- Die Flut dauert etwa 80 Stunden und ist durch einen starken Blutzufluss in das Lungengewebe und die Freisetzung von Exsudat gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund treten Organödeme und Entzündungen auf.

- Rote Hepatisation – dauert maximal 70 Stunden. Das Lungengewebe verdichtet sich und nimmt an Volumen zu. Das Exsudat enthält eine erhöhte Konzentration an roten Blutkörperchen.

- Graue Hepatisierung – dauert etwa 5–7 Tage. Erythrozyten verschwinden allmählich aus dem Exsudat und der Leukozytenspiegel steigt an. Das Lungengewebe wird grau.

- Heilung – dauert 10–12 Tage. Fibrin wird resorbiert und Leukozyten zerfallen. Die Lunge erholt sich.

Die oberen Atemwege sind betroffen, was zu Trockenheit und verstopfter Nase, Nasopharyngitis und Kehlkopfentzündung führt. Fieber und Schwitzen nehmen zu, das allgemeine Wohlbefinden verschlechtert sich. Bakterien lösen paroxysmalen Husten aus, der länger als einen Monat anhalten kann. Beim Husten tritt zäher, teilweise eitriger Auswurf aus. Ohne geeignete Behandlung vermehren sich Mykoplasmen aktiv, wiederholen ihren Lebenszyklus ständig, beeinträchtigen den geschwächten Organismus und führen zu einer Verschlimmerung schmerzhafter Symptome.

Risikofaktoren

Bei einer atypischen Lungenentzündung gibt es bestimmte Risikofaktoren, die zu ihrem Auftreten beitragen. Die Prädisposition für die Erkrankung basiert auf Alterskriterien:

Patienten im frühen Kindesalter:

- Geburtsverletzungen.

- Fehlbildungen der Lunge und des Herzens.

- Pneumopathie des Neugeborenen.

- Intrauterine Hypoxie.

- Erstickung.

- Mukoviszidose.

- Hypovitaminose.

- Erbliche Immundefekte.

Kinder im Schulalter:

- Immunschwächezustände.

- Bronchitis.

- Chronische infektiöse Läsionen des Nasopharynx.

- Erworbene Defekte des Herz-Kreislauf-Systems.

Erwachsene Patienten:

- Chronische Lungenerkrankungen.

- Immunschwächezustände.

- Rauchen.

- Bronchitis.

- Herzinsuffizienz.

- Chirurgische Eingriffe im Bauch- und Brustbereich.

- Erkrankungen des endokrinen Systems.

Neuere medizinische Forschungen haben einen Zusammenhang zwischen Zahnerkrankungen und bakterieller Lungenentzündung festgestellt. Menschen mit problematischen Zähnen haben ein um 86 % höheres Risiko, an respiratorischer Mykoplasmose zu erkranken.

Pathogenese

Der Entstehungsmechanismus einer atypischen Pneumonie ist mit einer Infektion mit Mycoplasma pneumoniae verbunden. Die Pathogenese der Erkrankung beruht auf dem Eindringen des Erregers in die Schleimhäute der Atemwege. Bakterien durchdringen die mukoziliäre Barriere und heften sich an die Membranen von Epithelzellen. Mykoplasmen lagern sich in gesunde Zellen ein und zerstören diese allmählich.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Krankheitserreger, in das Parenchym des Lungengewebes einzudringen:

- Bronchogene Bakterien gelangen mit der Atemluft in den Körper. Der Infektionsprozess wird durch entzündliche Läsionen der Nasenhöhle deutlich beschleunigt. Die geschwollene Schleimhaut mit entzündeten Flimmerhärchen des Epithels kann keine Mikroben zurückhalten. Der Infektionsherd kann durch chronische Prozesse im Rachen, den Mandeln oder den unteren Atemwegen verursacht werden. Das Auftreten der Krankheit wird durch Aspiration und verschiedene medizinische Eingriffe begünstigt.

- Hämatogen – Mikroben gelangen über die Blutbahn in den Körper. Eine Infektion tritt bei einer septischen Erkrankung, einer intrauterinen Infektion oder intravenöser Drogeneinnahme auf.

- Lymphogen – Bakterien gelangen in das Lymphsystem und werden durch den Lymphfluss durch den Körper transportiert.

Über einen der oben beschriebenen Wege dringen pathogene Mikroorganismen in den Körper ein und setzen sich im Gewebe der Lunge und der Bronchiolen ab. Dadurch kann sich nicht nur eine Lungenentzündung, sondern auch Bronchitis, Bronchiolitis und eine Reihe anderer Krankheiten entwickeln.

In der Pathogenese der Mykoplasmose sind immunpathologische Reaktionen von großer Bedeutung. Atemwegsläsionen sind durch Kälteagglutinine gekennzeichnet. Das heißt, Mycoplasma pneumoniae beeinflusst die Antigene der Erythrozyten I und wandelt sie in Immunogenome um. Dadurch entstehen Kälte-IgM-Antikörper gegen das Antigen der Erythrozyten I. Bakterien induzieren eine Immunantwort des Körpers, die mit der Produktion von sekretorischen IgA- und zirkulierenden IgG-Antikörpern einhergeht.

Wie wird Mykoplasmenpneumonie übertragen?

Eine Lungenentzündung kann viele Ursachen haben. Angesichts einer atypischen Form der Erkrankung fragen sich viele Patienten, wie die Mykoplasmenpneumonie übertragen wird.

Hauptinfektionswege:

- Luftübertragen – Die Infektion erfolgt durch Kontakt mit einer kranken Person. Beim Husten oder Niesen gelangen pathogene Mikroorganismen in einen gesunden Körper. Die Infektion dringt über die Schleimhäute der Nasen- und Mundhöhle ein. Zur Vorbeugung sollten Sie während der Epidemie eine Schutzmaske tragen und die Hygienevorschriften einhalten.

- Staub in der Luft – Mykoplasmenbakterien können in schlecht belüfteten und sauberen Räumen vorkommen.

Bisher wurden etwa zwölf verschiedene Mykoplasmenarten identifiziert, die im Nasen-Rachen-Raum und den Harnwegen vorkommen. Allerdings sind nur drei Arten im menschlichen Körper funktionsfähig. Infektionsausbrüche treten höchstens einmal jährlich auf. In dicht besiedelten Städten steigt das Infektionsrisiko deutlich an. Die Krankheit überträgt sich sehr langsam, was auf ihre virale Natur hindeutet.

Epidemiologie

Etwa 10 % der Infektionen der unteren Atemwege werden durch Mycoplasma pneumoniae verursacht. Die Krankheit tritt häufig bei Patienten im Alter von 5 bis 35 Jahren und über 65 Jahren auf.

Statistiken zum Krankheitsverlauf zeigen einen jährlichen Verlauf. Gleichzeitig nehmen Infektionsfälle bei Schulkindern und jüngeren Kindern zu. Durch Bakterien verursachte Epidemien treten in Großstädten mit einer Häufigkeit von 3-7 Jahren auf. Das Infektionsrisiko hängt nicht nur vom Alter, sondern auch vom Grad der Schutzwirkung des Immunsystems ab.

Symptome

In den oberen Atemwegen entwickelt sich eine atypische Form der durch Mykoplasmen verursachten Entzündung mit verschiedenen pathologischen Manifestationen. Die Krankheitssymptome werden bedingt in zwei Gruppen unterteilt:

Atemwege:

- Bronchitis.

- Tracheitis.

- Pleuritis.

- Lungenabszesse.

- Rachenentzündung.

Nicht respiratorische (entstehen aufgrund einer Schädigung innerer Organe oder Körpersysteme):

- Anämie.

- Hepatitis.

- Pankreatitis.

- Dermatologische Reaktionen.

- Myokarditis.

- Perikarditis.

- Thrombozytopenie.

- Polyarthritis.

- Arthralgie.

Die Erkrankung beginnt subakut mit einem respiratorischen Syndrom. Subfebrile Körpertemperatur, unproduktiver und schmerzhafter Husten sowie nicht-eitriger Auswurf treten allmählich auf. Verschiedene extrapulmonale Infektionszeichen werden ebenfalls beobachtet.

Der schnelle Anstieg schmerzhafter Symptome ist darauf zurückzuführen, dass pathogene Mikroorganismen vom menschlichen Immunsystem kaum beeinflusst werden. Darüber hinaus sind Bakterien gegenüber den meisten antibakteriellen Medikamenten unempfindlich.

Erste Anzeichen

Der Erreger anthroponotischer Infektionskrankheiten nimmt eine Zwischenstellung zwischen Bakterien und Viren ein. Dies liegt daran, dass Mykoplasmen auf den Zellmembranen des Flimmerepithels der Bronchien parasitieren und in die Zellen eindringen können.

Die Infektion erfolgt in der Regel durch Tröpfcheninfektion in der Luft und ähnelt akuten respiratorischen Virusinfektionen oder Grippe, verbreitet sich jedoch langsamer. Die Inkubationszeit beträgt 2-3 Wochen, danach treten die ersten Anzeichen einer Mykoplasmenpneumonie auf:

- Verschlechterung des Allgemeinbefindens und zunehmende Schwäche.

- Subfebrile Körpertemperatur.

- Halsschmerzen, Trockenheit im Hals, Heiserkeit.

- Kopfschmerzen.

- Rötung des weichen Gaumens und des Rachens.

- Trockener paroxysmaler Husten.

- Schmerzen in Ohren und Augen.

- Muskelschmerzen.

- Vermehrtes Schwitzen.

- Gelenkschmerzen.

- Dyspnoe.

- Vergrößerung und Schmerzen der Halslymphknoten.

Neben den Atemwegssymptomen ist die Krankheit durch weitere Symptome gekennzeichnet: Läsionen des Magen-Darm-Trakts, Hautausschläge und verschiedene neurologische Symptome. Labortests zeigen erhöhte BSG-Werte und keine Leukozytose.

Die oben genannten Symptome verstärken sich innerhalb von 5-7 Tagen. Der Patient ist 20 Tage lang gefährlich für andere. Bei der Untersuchung stellt der Arzt ein feinblasiges Keuchen und eine Verkürzung des Schlaggeräusches fest, was ein Grund für Labordiagnostik und Röntgen ist.

Mykoplasmenpneumonie bei Erwachsenen

Eine recht häufige Erkrankung, die in der Herbst-Winter-Periode diagnostiziert wird, ist die Mykoplasmenpneumonie. Bei Erwachsenen ist diese Pathologie seltener als bei Kindern und wird meist mit Parainfluenza kombiniert.

Mykoplasmen sind Mikroorganismen ohne Zellwände. Sie ähneln in ihrer Größe Viren und in ihrer Morphologie L-förmigen Bakterien. Sie befallen die Schleimhäute der Atemwege und verursachen pathologische Veränderungen. Zunächst treten eher unspezifische Symptome auf:

- Halsschmerzen.

- Fieberhafter Zustand.

- Subfebrile Körpertemperatur.

- Kopfschmerzen.

- Schmerzen in den Augenhöhlen.

- Laufende Nase.

- Trockener, bellender Husten.

- Schüttelfrost.

Solche Anzeichen führen sehr oft zu einer fehlerhaften Diagnose und Behandlung einer bakteriellen Lungenentzündung. Die für die Krankheit charakteristischen Symptome treten im weiteren Verlauf, d. h. in späteren Stadien, auf. Dadurch treten verschiedene Komplikationen sowohl pulmonaler als auch extrapulmonaler Natur auf.

Die Diagnose der Pathologie umfasst eine Reihe verschiedener Untersuchungen. Röntgenaufnahmen zeigen eine Zunahme des Lungenmusters und kleine fokale Schatten in den unteren Teilen einer oder beider Lungen. Zur Bestätigung der Diagnose ist ein Bluttest auf Ig gegen Mycoplasma pneumoniae M, A, G angezeigt. Die Behandlung bei Erwachsenen besteht aus antibakterieller Therapie, Vitamintherapie und Physiotherapie. Die Genesung ist langwierig und erfordert einen umfassenden Ansatz.

Mycoplasma-Pneumonie während der Schwangerschaft

Alle während der Schwangerschaft auftretenden Erkrankungen sind sowohl für die Mutter als auch für das ungeborene Kind gefährlich. Eine Mykoplasmenpneumonie während der Schwangerschaft ist nicht nur wegen ihrer Komplikationen gefährlich, sondern auch wegen ihres latenten/unscharfen Verlaufs, der den Symptomen einer Erkältung ähnelt. Aus diesem Grund suchen viele Frauen nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe auf und versuchen, die Erkrankung selbst zu beseitigen. Dieses Verhalten erschwert die Krankheit und ihre Prognose nur.

Die Behandlung zu Hause führt sehr häufig zu Sekundärinfektionen und eitrigen Komplikationen. Eine pulmonale Mykoplasmose während der Schwangerschaft ist gefährlich, da sie zu Atemversagen, Myokarditis, Endokarditis, septischen Zuständen, exsudativer Pleuritis, Ödemen und Lungenabszessen führen kann. Wurde die atypische Form der Lungenentzündung rechtzeitig erkannt, ist die Prognose günstig.

Mykoplasmenpneumonie bei Kindern

Im Komplex der Atemwegserkrankungen verdient die Mykoplasmenpneumonie bei Kindern besondere Aufmerksamkeit. Dies liegt daran, dass junge Patienten anfälliger für Infektionen sind und die Krankheit ausgeprägte Symptome aufweist. Am häufigsten tritt die Entwicklung einer Entzündung vor dem Hintergrund akuter Atemwegsläsionen auf: Bronchitis, Mandelentzündung, Tracheobronchitis und andere.

Eine Infektion mit Mycoplasma pneumoniae bei Kindern äußert sich in folgenden Hauptsyndromen:

- Rausch

Da eine Entzündung des Lungengewebes kleine Bereiche betrifft, geht sie selten mit ausgeprägten Vergiftungssymptomen einher. Sind mehrere Lungensegmente oder der gesamte Lungenlappen am pathologischen Prozess beteiligt, treten Vergiftungserscheinungen in den Vordergrund. Bei Kindern werden folgende Symptome beobachtet:

- Erhöhte Körpertemperatur.

- Schüttelfrost und Fieber.

- Schneller Puls.

- Schnelle Ermüdung.

- Blässe der Haut.

- Erhöhte Schläfrigkeit.

- Appetitlosigkeit und Nahrungsverweigerung.

- Vermehrtes Schwitzen.

- Übelkeit und Erbrechen.

Die Dauer der oben genannten Symptome beträgt 3-4 Tage. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Behandlung begonnen wurde, schreitet die Krankheit fort.

- Entzündung des Lungengewebes

Das Auftreten solcher Anzeichen lässt auf eine bakterielle Ursache der Lungenschädigung schließen. Die Hauptsymptome einer spezifischen Entzündung:

- Trockener Husten.

- Schlechter Auswurf.

- Schmerzhafte Empfindungen hinter dem Brustbein und im Hals.

- Auskultatorische Veränderungen.

- Röntgenologische Zeichen.

- Verstöße gegen die Hämoleukogrammnormen.

Die Besonderheiten des ansteckenden Hustens liegen in seiner ständigen Präsenz, unabhängig von der Tageszeit. Es hat einen paroxysmalen Charakter und tritt beim Versuch auf, tief einzuatmen. Vor diesem Hintergrund ist die Freisetzung von schleimig-eitrigem Auswurf möglich. Es treten schmerzende Schmerzen im Bauch und in der Brust auf, die sich bei tiefer Atmung verstärken.

- Atemversagen

Aufgrund einer Schädigung des Lungengewebes verringert sich die Fläche der sogenannten Atemoberfläche des Organs und es kommt zu Atemversagen. Je jünger das Kind ist, desto ausgeprägter sind zudem die pathologischen Symptome:

- Erhöhte Atemfrequenz.

- Atembeschwerden.

- Zyanose des Nasolabialdreiecks.

- Beweglichkeit der Nasenflügel beim Atmen.

Kurzatmigkeit tritt bereits in den ersten Krankheitstagen auf. Schwierigkeiten und unregelmäßige Atmung verursachen bei Kindern und Eltern große Angst und führen zu Schlafstörungen. Während der Atmung kommt es zu Hauteinziehungen im supraklavikulären und subkostalen Bereich sowie in den Rippenzwischenräumen. Ohne rechtzeitige und angemessene Behandlung nehmen die schmerzhaften Symptome schnell zu.

Bronchiolitis und Mykoplasmenpneumonie

Eine entzündliche Erkrankung der kleinen Bronchien ist die Bronchiolitis. Mycoplasma pneumoniae kann eine der Ursachen für diese schmerzhafte Erkrankung sein. Eine Entzündung der Bronchiolen tritt am häufigsten aufgrund folgender Faktoren auf:

- Infektion der Atemwege mit bakteriellen oder viralen Erregern.

- Einatmen giftiger Substanzen über einen längeren Zeitraum.

- Rheumatoide Arthritis.

- Anamnese von Erkrankungen mit Bindegewebsschäden.

Abhängig von der Schwere des pathologischen Prozesses wird die Bronchiolitis wie folgt klassifiziert:

- Akut – die Symptome entwickeln sich rasch. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich rasch, es treten Anzeichen einer Vergiftung auf.

- Chronisch – die Symptome dieser Form treten allmählich auf. Anfangs ist der schmerzhafte Zustand nicht spürbar, wird aber mit jedem Jahr stärker.

Die durch Mycoplasma pneumoniae verursachte Bronchiolitis gehört zur obliterierenden Form der Erkrankung. Die Symptome sind vielfältig, am stärksten ausgeprägt ist jedoch Kurzatmigkeit. Im weiteren Verlauf treten Zyanose der Haut, obstruktiver paroxysmaler Husten, subfebrile Körpertemperatur und Schwellungen der oberen Extremitäten auf.

Die Diagnose des Infektionsprozesses kann gewisse Schwierigkeiten bereiten. Der Standard-Untersuchungsalgorithmus besteht aus: Röntgen-Thorax, Spirographie, CT, Bronchoskopie und anderen.

Die Behandlung besteht in der Einnahme antiviraler, antibakterieller und entzündungshemmender Medikamente. Um Atemnot zu lindern und die Bronchien zu erweitern, werden Bronchodilatatoren sowie Mukolytika zur Beschleunigung des Auswurfs verschrieben. Bei schwerer Erkrankung sind Sauerstoffinhalationen angezeigt. Besonderes Augenmerk wird auf präventive Maßnahmen gelegt, die in der Stärkung der schützenden Eigenschaften des Immunsystems bestehen.

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ]

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ]

Atypische Lungenentzündung

Infektiöse und entzündliche Lungenläsionen, die durch uncharakteristische Erreger verursacht werden, sind atypische Lungenentzündungen. Am häufigsten tritt die Krankheit aus folgenden Gründen auf:

- Mykoplasmen.

- Chlamydien.

- Influenzaviren A, B.

- Respiratorische Parainfluenzaviren.

- Coxiella.

- Legionellen.

- Epstein-Barr-Virus und andere Krankheitserreger.

Die oben genannten Erreger weisen unterschiedliche mikrobiologische Eigenschaften auf, sodass sich die Erkrankungen epidemiologisch und pathomorphologisch unterscheiden. Heute unterscheidet man folgende Formen atypischer Lungenentzündung: Mykoplasmen-, Chlamydien-, Q-Fieber- und Legionärskrankheit.

Wie die meisten Infektionskrankheiten verläuft die atypische Form in folgenden Stadien:

- Inkubationszeit – dauert 7–10 Tage ab dem Zeitpunkt der Infektion.

- Prodromalphase – 1–3 Tage mit dem Auftreten unspezifischer Symptome einer viralen Atemwegsinfektion (Kopf- und Muskelschmerzen, trockener Husten, Halsschmerzen).

- Den Höhepunkt bildet ein ausgeprägter Infektions- und Entzündungsprozess in der Lunge.

- Rekonvaleszenz – die Krankheitsaktivität lässt allmählich nach und der Zustand des Patienten normalisiert sich.

Für alle Formen der atypischen Lungenentzündung sind folgende allgemeine Symptome charakteristisch:

- Zunehmende Schwäche.

- Husten und Kurzatmigkeit.

- Starkes Schwitzen.

- Erhöhte Körpertemperatur bis auf 40–41 °C.

- Brustschmerzen.

Zusätzlich zu den oben genannten Symptomen tritt die Mykoplasmenform häufig mit einer vergrößerten Leber und Milz auf. Die Diagnose basiert auf dem klinischen Bild der Erkrankung. Der Patient wird einer Röntgen-Thoraxaufnahme in zwei Projektionen unterzogen, um die Entzündungsquelle zu bestimmen. Zur Identifizierung des Erregers sind bakteriologische, mikrobiologische und immunologische Untersuchungen angezeigt.

Die Behandlung einer atypischen Pneumonie besteht aus einer etiotropen und symptomatischen Therapie. Es ist notwendig, pathogene Mikroorganismen zu zerstören und eine begleitende Behandlung durchzuführen. Ohne angemessene und rechtzeitige Behandlung verursacht die Krankheit viele Komplikationen, die die Funktion des gesamten Körpers erheblich beeinträchtigen.

Komplikationen und Konsequenzen

Mykoplasmenpneumonie ist eine schwere Erkrankung mit schwerwiegenden Folgen und Komplikationen. Darauf aufbauend werden folgende pathologische Zustände unterschieden:

- Pulmonal (betrifft die Bronchien, die Pleura und natürlich das Lungengewebe).

- Pleuritis ist eine Entzündung der Pleurablätter, die die Lunge bedecken. Sie kann sowohl trocken als auch feucht auftreten. Im ersten Fall sammeln sich Fibringerinnsel in der Pleurahöhle an, die das Gewebe verkleben. Hauptsymptom dieser Komplikation sind zunehmende Symptome von Atemversagen und Schmerzen hinter dem Brustbein.

- Empyem ist eine eitrige Form der Pleuritis, bei der sich Eiter in der Pleurahöhle ansammelt. Die Symptome ähneln denen der exsudativen Form der Erkrankung. Das Hauptsymptom der Erkrankung ist eine sehr hohe Körpertemperatur und ein Fieberzustand.

- Lungenabszess – Im Organ bilden sich ein oder mehrere Hohlräume, in denen sich eitriger Inhalt ansammelt. Der destruktive Prozess ist durch die Zerstörung des Lungengewebes und eine schwere Intoxikation gekennzeichnet. Im Anfangsstadium ist der Abszess verschlossen, bricht aber allmählich in die Pleurahöhle oder die Bronchien ein. Der Patient entwickelt reichlich Auswurf, die Körpertemperatur sinkt. Bricht der Abszess in die Pleura ein, führt dies zu einem Empyem.

- Obstruktives Syndrom – Kurzatmigkeit und häufige Erstickungsanfälle. Das Lungengewebe verliert seine Funktionalität und an seiner Stelle bildet sich Bindegewebe.

- Ein Lungenödem ist die gefährlichste Komplikation einer bakteriellen Lungenentzündung. Flüssigkeit aus den Gefäßen gelangt in die Lunge und die Alveolen und füllt diese. Vor dem Hintergrund erhöhter Unruhe erstickt der Patient. Ein starker Husten tritt auf, die Haut ist kalt und klebrig. Ohne rechtzeitige Wiederbelebung ist ein tödlicher Ausgang möglich.

- Extrapulmonal (verursacht durch die Einwirkung von Bakterien, die eine zerstörerische Wirkung auf die inneren Organe und Systeme des Körpers haben).

- Toxischer Schock – Von Bakterien und Viren freigesetzte Toxine dringen ins Blut ein. Vor diesem Hintergrund nimmt das Multiorganversagen zu. Mindestens drei Körpersysteme sind am pathologischen Prozess beteiligt: Verdauung, Herz-Kreislauf und Nieren. Der schmerzhafte Zustand geht mit Fieber, polymorphen Hautausschlägen und einem starken Blutdruckabfall einher.

- Herzkomplikationen – Myokardfunktionsstörungen werden durch eine hämolytische Anämie verursacht, deren Symptome einem Herzinfarkt ähneln. Es können auch Perikarditis, Myokarditis, Hämoperikard, AV-Block und schwere Herzinsuffizienz auftreten.

- Meningitis ist eine entzündliche Erkrankung der Hirnhäute. Sie entsteht durch das Eindringen schädlicher Mikroorganismen in das zentrale Nervensystem. Sie verursacht Übelkeit und Erbrechen, Steifheit der Hinterhauptsmuskulatur und Lichtscheu.

- Hepatitis ist eine recht häufige Komplikation einer atypischen Lungenentzündung. Das Lungengewebe ist betroffen, weshalb die Leber ihre Funktionen nicht erfüllen kann. Zerfalls- und Stoffwechselprodukte pathogener Mikroorganismen werden nicht aus dem Körper ausgeschieden, sondern reichern sich dort an. Dies führt zu einem Anstieg des Bilirubinspiegels und Gelbsucht. Patienten klagen über Übelkeit und Erbrechen sowie Schmerzen im rechten Hypochondrium.

- Läsionen des Nervensystems – Meningoenzephalitis, seröse Meningitis, aufsteigende Lähmung, Myelitis, Enzephalitis. Solche Komplikationen erschweren den Genesungsprozess erheblich.

- Läsionen der Haut und Schleimhäute – am häufigsten werden bei Patienten makulopapulöser und vesikulärer Ausschlag, Aphten und Konjunktivitis diagnostiziert.

- Gelenkerkrankungen – Arthritis und rheumatische Anfälle.

Zusätzlich zu den oben genannten Komplikationen verursacht eine Mykoplasmenpneumonie dyspeptische Störungen unterschiedlicher Schwere. Die Sterblichkeitsrate aufgrund der Folgen einer Lungenentzündung beträgt 3-5% und kann bei chronischen Erkrankungen 30% erreichen.

Prävention Mykoplasma pneumoniae

Es gibt keine spezifischen Methoden zur Vorbeugung einer atypischen Lungenentzündung. Die Prävention zielt darauf ab, die Abwehrkräfte des Immunsystems zu stärken und das Risiko von Komplikationen zu verringern.

Wichtigste Präventionsmethoden:

- Immunisierung, also Abhärtung und Vitamintherapie. Solche Methoden stimulieren das Immunsystem.

- Rechtzeitige Behandlung aller Krankheiten, insbesondere saisonaler Erkältungen.

- Unterkühlung und Stress vermeiden, ausgewogene Ernährung.

Es ist auch notwendig, mögliche Kontakte mit Personen, die mit einer Mykoplasmeninfektion infiziert sind, auszuschließen. Wenn vorbeugende Maßnahmen befolgt und rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird, ist das Risiko, eine schwere Form der Krankheit zu entwickeln, minimal.

Prognose

Bei einer atypischen Lungenentzündung hängt die Prognose der Erkrankung von folgenden Faktoren ab:

- Alter des Patienten.

- Virulenz eines pathogenen Mikroorganismus.

- Vorhandensein chronischer Erkrankungen.

- Schützende Eigenschaften des Immunsystems.

- Aktualität und Zuverlässigkeit der durchgeführten Diagnose.

- Angemessenheit der verordneten Therapie.

Eine ungünstige Prognose mit der Entwicklung von Komplikationen ist typisch für Patienten mit Immunschwächezuständen und ausgeprägter Resistenz von Krankheitserregern gegen eine antibakterielle Therapie. Die Krankheit ist besonders gefährlich für pädiatrische Patienten. Bei dieser Patientengruppe beträgt das Sterberisiko 10-30%.

Bei rechtzeitiger und richtiger Therapie endet die Krankheit mit der Genesung. Folgende Veränderungen im Lungengewebe nach der übertragenen Pathologie werden unterschieden:

- Vollständige Wiederherstellung der Gewebe- und Organstruktur – 70 %.

- Lokale Pneumosklerose – 25–30 %.

- Fokale Verkarbung – 10 %.

- Verkleinerung eines Lungenlappens oder Lungensegments – 2–5 %.

- Schrumpfung eines Teils der Lunge und Entwicklung eines Infektionsprozesses – weniger als 1 % der Fälle.

Bei einer Mykoplasmenpneumonie kommt es selten zu einem tödlichen Ausgang, sie ist jedoch durch ein hohes Risiko für die Entwicklung schwerer Folgen gekennzeichnet.