Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Temporallappenepilepsie bei Erwachsenen und Kindern

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Unter den zahlreichen Arten der Epilepsie – einer chronischen Erkrankung des zentralen Nervensystems mit paroxysmaler Manifestation der Symptome – sticht die Schläfenhautepilepsie hervor, bei der sich epileptogene Zonen oder Bereiche lokaler Anheftung epileptischer Aktivität in den Schläfenlappen des Gehirns befinden.

Temporallappenepilepsie und Genie: Realität oder Fiktion?

Die Tatsache, dass Temporallappenepilepsie und ein genialer Geist irgendwie miteinander verbunden sind, hat keine streng wissenschaftliche Grundlage. Bekannt sind lediglich einzelne Fakten und deren Zusammentreffen…

Einige Forscher erklären die Visionen und Stimmen, die Jeanne d'Arc sah und hörte, mit ihrer Epilepsie, obwohl ihre Zeitgenossen in den zwanzig Jahren ihres Lebens keine Auffälligkeiten in ihrem Verhalten bemerkten, außer dass es ihr gelang, das Blatt in der französischen Geschichte zu wenden.

Eine ähnliche Diagnose bei Frédéric Chopin, der bekanntermaßen unter schweren gesundheitlichen Problemen litt, wird jedoch durch seine visuellen Halluzinationen nahegelegt. Der brillante Komponist erinnerte sich sehr gut an seine Anfälle und beschrieb sie in der Korrespondenz mit Freunden.

Auch der niederländische Maler Vincent van Gogh litt an Epilepsie. Ende 1888 – im Alter von 35 Jahren und mit abgeschnittenem Ohr – wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo bei ihm Temporallappenepilepsie diagnostiziert wurde. Er lebte nur noch zwei Jahre und beschloss, Selbstmord zu begehen.

Alfred Nobel, Gustave Flaubert und natürlich F.M. Dostojewski, in dessen Werken viele Figuren Epileptiker waren, angefangen mit Fürst Myschkin, litten in ihrer Kindheit an Anfällen einer Temporallappenepilepsie.

Epidemiologie

Leider liegen keine Informationen zur Prävalenz der Temporallappenepilepsie vor, da zur Bestätigung der Diagnose ein Arztbesuch und eine vorläufige Visualisierung des Gehirns mit entsprechender Untersuchung erforderlich sind.

Statistiken spezialisierter Kliniken zeigen jedoch, dass unter den fokalen (partiellen oder fokalen) Epilepsien die Temporallappenepilepsie häufiger diagnostiziert wird als andere Arten dieser Krankheit.

Etwa die Hälfte aller Patienten sind Kinder, da diese Art chronischer neuropsychiatrischer Störungen meist im Kindes- oder Jugendalter diagnostiziert wird.

Ursachen Temporallappenepilepsie

Klinisch begründete und wissenschaftlich nachgewiesene Ursachen der Temporallappenepilepsie korrelieren mit strukturellen Schäden im Schläfenlappen des Gehirns (Lobus temporalis).

Dies gilt vor allem für die häufigste Form neuropathologischer Schäden – die Hippocampussklerose oder mesiale Temporallappensklerose. Dabei geht es um den Verlust von Neuronen in bestimmten Strukturen des Hippocampus, der die Informationsverarbeitung steuert und das episodische und Langzeitgedächtnis bildet.

Aktuelle MRT-Untersuchungen haben gezeigt, dass Temporallappenepilepsie bei Kindern in 37–40 % der Fälle mit einer mesialen Temporallappensklerose einhergeht. Temporallappenepilepsie bei Erwachsenen, die die gleiche Ätiologie aufweist, wird bei etwa 65 % der Patienten beobachtet.

Darüber hinaus kann diese Art von Epilepsie durch eine Dispersion der Körnerzellschicht im Gyrus dentatus des Hippocampus (Gyrus dentatus) hervorgerufen werden, die mit einer Verringerung der Produktion von Reelin einhergeht, einem Protein, das die Kompaktheit dieser Zellen gewährleistet und die Migration von Neuronen während der embryonalen Gehirnentwicklung und der anschließenden Neurogenese reguliert.

Ursache für epileptische Aktivität der Temporallappen sind häufig zerebrale kavernöse Fehlbildungen, insbesondere das kavernöse Angiom oder Hirnangiom – ein angeborener gutartiger Tumor, der durch abnorm erweiterte Blutgefäße entsteht. Dadurch wird nicht nur die Durchblutung der Gehirnzellen gestört, sondern auch die Weiterleitung von Nervenimpulsen. Laut einigen Daten beträgt die Prävalenz dieser Pathologie 0,5 % der Bevölkerung, bei Kindern 0,2–0,6 %. In 17 % der Fälle sind die Tumoren multipel; in 10–12 % der Fälle sind sie familiär gehäuft, was zu familiärer Temporallappenepilepsie führen kann.

Manchmal wird eine Schädigung der Lobus-temporalis-Struktur durch eine Heterotopie der grauen Substanz verursacht, eine Art kortikaler Dysplasie (abnorme Lokalisierung von Neuronen), die angeboren ist und entweder eine Chromosomenanomalie oder das Ergebnis der Exposition des Embryos gegenüber Toxinen sein kann.

Risikofaktoren

Neurophysiologen sehen die Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von Funktionsstörungen des Temporallappens des Gehirns im Vorhandensein angeborener Anomalien, die die Funktionen von Neuronen beeinträchtigen, und in Hirnschäden bei Säuglingen während der Geburt (einschließlich aufgrund von Asphyxie und Hypoxie).

Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern wird das Risiko, an einer sekundären Temporallappenepilepsie zu erkranken, durch traumatische Hirnverletzungen, infektiöse Läsionen der Hirnstrukturen bei Meningitis oder Enzephalitis sowie parasitären Befall (Toxoplasma gondii, Taenia solium) und zerebrale Neoplasien unterschiedlicher Genese erhöht.

Unter den Giftstoffen, die sich negativ auf das sich entwickelnde Gehirn des Fötus auswirken, nimmt Alkohol die unbestrittene „Spitzenposition“ ein: Das ungeborene Kind, dessen Vater Alkohol missbraucht, entwickelt einen Mangel an Gamma-Aminobuttersäure (GABA), einem endogenen Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, der eine übermäßige Erregung des Gehirns hemmt und für ein Gleichgewicht der Adrenalin- und Monoamin-Neurotransmitter sorgt.

Pathogenese

Millionen von Neuronen, die alle Körperfunktionen steuern, verändern ständig die elektrische Ladung ihrer Membranen und senden Nervenimpulse – Aktionspotentiale – an Rezeptoren. Die synchronisierte Übertragung dieser bioelektrischen Signale entlang der Nervenfasern ist die elektrische Aktivität des Gehirns.

Die Pathogenese der temporalen Epilepsie liegt in der Störung ihrer Synchronisation und dem Auftreten lokaler Zonen mit abnorm erhöhter – paroxysmaler – neuronaler Aktivität. Bei der Betrachtung dieser Erkrankung ist zu berücksichtigen, dass Anfälle elektrischer Hyperaktivität von mehreren Zonen in den Temporallappen ausgelöst werden, nämlich:

- der Hippocampus und die Amygdala, die sich im medialen Temporallappen befinden und Teil des limbischen Systems des Gehirns sind;

- Zentren des Vestibularisanalysators (näher am Parietallappen gelegen);

- das Zentrum des Höranalysators (Herschl-Faltung), dessen abnormale Aktivierung akustische Halluzinationen verursacht;

- Wernicke-Areal (in der Nähe des oberen Temporalgyrus), verantwortlich für das Sprachverständnis;

- Bei Übererregung an den Polen der Temporallappen verändert sich das Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung der Umgebung wird verzerrt.

So geht bei hippocampaler oder mesialer Temporallappensklerose ein Teil der Pyramidenneuronen in den CA-Feldern (Cornu ammonis) und im Subiculum-Bereich (Subiculum) verloren, die das Aktionspotential zur Weiterleitung von Nervenimpulsen empfangen. Eine Störung der strukturellen Organisation der Zellen dieses Teils des Temporallappens führt zu einer Ausdehnung des extrazellulären Raums, einer abnormen Flüssigkeitsdiffusion und einer Proliferation von Neurogliazellen (Astrozyten), wodurch sich die Dynamik der synaptischen Impulsübertragung verändert.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Abschaltung der Kontrolle über die Übertragungsrate von Aktionspotentialen an Zielzellen von einem Mangel schnell wachsender Interneurone in den hippocampalen und neokortikalen Strukturen abhängen könnte – multipolare GABAerge Interneurone, die für die Bildung hemmender Synapsen notwendig sind. Untersuchungen der biochemischen Mechanismen der Epilepsie führten außerdem zu dem Schluss, dass zwei weitere Arten von Neuronen im Hippocampus, Subiculum und Neokortex an der Pathogenese der Schläfenbeinepilepsie beteiligt sind: striatale (sternförmige) nicht-pyramidale und pyramidale Interneurone sowie glatte nicht-pyramidale Interneurone. Striatale Interneurone sind exzitatorisch-cholinerg und glatte GABAerge, also hemmend. Man nimmt an, dass ihr genetisch bedingtes Ungleichgewicht sowohl mit der idiopathischen Schläfenbeinepilepsie bei Kindern als auch mit einer Veranlagung zu ihrer Entwicklung verbunden sein könnte.

Und die Zerstreuung oder Schädigung von Körnerzellen im Gyrus dentatus des Hippocampus führt zu pathologischen Veränderungen der Dichte der dendritischen Schicht. Durch den Verlust von Zellen der Fortsätze der Neuronen beginnt eine synaptische Reorganisation: Axone und Moosfasern wachsen, um sich mit anderen Dendriten zu verbinden, was das exzitatorische postsynaptische Potenzial erhöht und eine Übererregbarkeit der Neuronen verursacht.

Symptome Temporallappenepilepsie

Epileptologen bezeichnen die ersten Anzeichen plötzlicher Anfälle als Aura, die im Wesentlichen ein Vorbote eines nachfolgenden kurzfristigen fokalen Anfalls ist (aus dem Griechischen – Erregung, Reizung). Allerdings haben nicht alle Patienten Auren, viele erinnern sich einfach nicht daran, und in einigen Fällen reichen die ersten Anzeichen aus (was als leichter partieller Anfall gilt).

Zu den ersten Anzeichen eines bevorstehenden Anfalls gehört das Auftreten unbegründeter Angst- und Beklemmungsgefühle, die durch einen starken Anstieg der elektrischen Aktivität des Hippocampus und der Amygdala (Teil des limbischen Systems des Gehirns, das die Emotionen steuert) erklärt werden.

Anfälle von Temporallappenepilepsie werden am häufigsten als einfach partiell klassifiziert, das heißt, sie gehen nicht mit Bewusstlosigkeit einher und manifestieren sich in der Regel nicht länger als zwei bis drei Minuten mit nur abnormalen Empfindungen:

- mnestisch (zum Beispiel das Gefühl, dass das, was passiert, schon einmal passiert ist, sowie ein kurzfristiger „Verlust“ des Gedächtnisses);

- sensorische Halluzinationen – auditiv, visuell, olfaktorisch und gustatorisch;

- visuelle Verzerrungen der Größe von Objekten, Entfernungen, Körperteilen (Makro- und Mikropsie);

- einseitige Parästhesie (Kribbeln und Taubheitsgefühl);

- Abschwächung der Reaktion auf andere – ein erstarrter, abwesender Blick, Verlust des Realitätssinns und eine kurzfristige dissoziative Störung.

Zu den motorischen (Bewegungs-)Anfällen oder Automatismen können gehören: einseitige rhythmische Kontraktionen der Gesichts- oder Körpermuskulatur; wiederholte Schluck- oder Kaubewegungen, Schmatzen, Lecken der Lippen; zwingende Drehungen des Kopfes oder Abwendung der Augen; kleine stereotype Bewegungen der Hände.

Vegetativ-viszerale Symptome einer Temporallappenepilepsie äußern sich in Übelkeit, übermäßigem Schwitzen, schneller Atmung und Herzklopfen sowie Beschwerden im Magen- und Bauchraum.

Patienten mit dieser Art von Erkrankung können auch komplexe partielle Anfälle erleiden – wenn die elektrische Aktivität von Neuronen in anderen Hirnarealen stark ansteigt. Vor dem Hintergrund völliger Desorientierung treten dann zusätzlich zu den bereits aufgeführten Symptomen Bewegungskoordinationsstörungen und vorübergehende Aphasie (Verlust der Fähigkeit zu sprechen oder die Sprache anderer zu verstehen) auf. In extremen Fällen führt ein beginnender Anfall einer Schläfenepilepsie zur Entwicklung eines generalisierten tonisch-klonischen Anfalls – mit Krämpfen und Bewusstlosigkeit.

Nach dem Ende des Anfalls, in der postiktalen Phase, sind die Patienten gehemmt, fühlen sich kurzzeitig verwirrt, realisieren nicht und können sich meistens nicht erinnern, was mit ihnen passiert ist.

Lesen Sie auch – Symptome einer Schädigung der Schläfenlappen

Formen

Unter den Problemen der modernen Epileptologie, die über vier Dutzend Arten dieser Krankheit umfasst, verliert ihre terminologische Bezeichnung nicht an Relevanz.

Die Definition der Temporallappenepilepsie wurde 1989 in die Internationale Klassifikation der Epilepsien ILAE (International League Against Epilepsy) aufgenommen – in die Gruppe der symptomatischen Epilepsien.

Einige Quellen unterteilen die Schläfenbeinepilepsie in posterior-temporal-laterale und hippocampal-amygdala (oder neokortikale). Andere klassifizieren die Typen als amygdala, operculare, hippocampale und laterale posterior-temporale Epilepsie.

Nach Ansicht einheimischer Spezialisten kann eine sekundäre oder symptomatische Temporallappenepilepsie diagnostiziert werden, wenn ihre Ursache genau geklärt ist. Um die Terminologie zu vereinheitlichen, schlugen die ILAE-Experten (in der 2010 überarbeiteten Klassifikation) vor, den Begriff „symptomatisch“ zu streichen und die Definition – fokale Temporallappenepilepsie, d. h. fokal – beizubehalten, da genau bekannt ist, welcher Bereich geschädigt ist und die Funktionsstörungen des Gehirns verursacht.

Die neueste Version der internationalen Klassifikation (2017) erkennt zwei Haupttypen der Temporallappenepilepsie an:

- mesiale Temporallappenepilepsie mit lokaler Anheftung epileptischer Aktivitätsherde an den Hippocampus, seinen Gyrus dentatus und die Amygdala (also an Bereiche im mittleren Teil des Temporallappens); früher wurde sie als fokale symptomatische Epilepsie bezeichnet.

- Laterale Temporallappenepilepsie (eine seltenere Form, die im Neokortex an der Seite des Temporallappens auftritt). Bei Anfällen einer lateralen Temporallappenepilepsie treten akustische oder visuelle Halluzinationen auf.

Kryptogene Temporallappenepilepsie (griechisch für „Versteck“) bezeichnet Anfälle unbekannten oder unbekannten Ursprungs während der Untersuchung. Obwohl Ärzte in solchen Fällen den Begriff „idiopathisch“ verwenden, haben solche Erkrankungen meist eine genetisch bedingte Ätiologie, deren Identifizierung Schwierigkeiten bereitet.

Die Klassifizierung umfasst keine partielle Temporallappenepilepsie, d. h. begrenzte (partielle) oder fokale Epilepsie, sondern verwendet den Begriff fokale Temporallappenepilepsie. Und partiell sind nur fokale Anfälle oder Attacken einer Temporallappenepilepsie, die Abweichungen der elektrischen Aktivität des Gehirns widerspiegeln.

Bei gleichzeitigen Störungen anderer Hirnstrukturen in der Nähe der Temporallappen kann von einer temporoparietalen Epilepsie oder einer frontotemporalen Epilepsie (frontal-temporale Epilepsie) gesprochen werden, obwohl diese Kombination in der häuslichen klinischen Praxis meist als multifokale Epilepsie bezeichnet wird.

Komplikationen und Konsequenzen

Periodisch wiederkehrende Manifestationen von Funktionsstörungen des Temporallappens des Gehirns haben bestimmte Folgen und Komplikationen.

Menschen mit dieser Form der Epilepsie leiden unter emotionaler Instabilität und neigen zu Depressionen. Wiederholte Anfälle können mit der Zeit zu tieferen Schäden an den Pyramidenneuronen des Hippocampus und des Gyrus dentatus führen, was zu Lern- und Gedächtnisproblemen führt. Befinden sich diese Läsionen im linken Lappen, leidet das allgemeine Gedächtnis (Vergesslichkeit und langsames Denken treten auf), während im rechten Lappen nur das visuelle Gedächtnis beeinträchtigt ist.

Diagnose Temporallappenepilepsie

Die Untersuchung der Patienten trägt wenig zur Diagnose dieser Krankheit bei. Der Arzt kann sich lediglich ihre Beschwerden und die Beschreibung ihrer Empfindungen anhören und sie dann unbedingt zu einer Untersuchung schicken, bei der eine instrumentelle Diagnostik durchgeführt wird, und zwar mit Hilfe von:

- Elektroenzephalographie (EEG), die die elektrische Aktivität des Gehirns bestimmt;

- MRT des Gehirns;

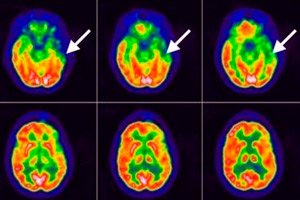

- PET des Gehirns (Positronen-Emissions-Tomographie);

- Polysomnographie.

Differenzialdiagnose

Bei der Differentialdiagnose geht es darum, zwischen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen zu unterscheiden, darunter Panikattacken, psychotische Störungen, Krisenmanifestationen einer vegetativ-vaskulären Dystonie, vorübergehende ischämische Attacke (Mikroinfarkt), Multiple Sklerose, Spätdyskinesie und Okzipitalepilepsie.

Weitere Details im Material - Epilepsie - Diagnostik

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Temporallappenepilepsie

Es ist üblich, Temporallappenepilepsie mit Antiepileptika zu behandeln, obwohl viele dieser Mittel heute als Antiepileptika bezeichnet werden, da nicht alle Anfälle mit Krämpfen einhergehen.

Fast alle Antiepileptika wirken, indem sie die Erregbarkeit von Neuronen durch ihre Wirkung auf die präsynaptischen Natrium- und Kalziumkanäle verringern oder die hemmende Wirkung von Neurotransmittern, vor allem GABA, verstärken.

Die am häufigsten verwendeten Medikamente der älteren Generation sind: Phenytoin, Carbamazepin, Valproinsäurepräparate (Apileksin, Convulex, Valprocom) und Phenobarbital. Weitere Informationen – Tabletten gegen Epilepsie

Heutzutage greifen die Menschen oft auf neuere Antiepileptika zurück, darunter:

- Lamotrigin (andere Handelsnamen – Latrigine, Lamitril, Convulsan, Seizar) ist ein Derivat von Dichlorphenyl und kann bei Kindern über zwei Jahren angewendet werden. Bei Leberversagen und in der Schwangerschaft ist es kontraindiziert. Mögliche Nebenwirkungen sind: Hautreaktionen (bis hin zur Hautnekrose), starke Kopfschmerzen, Diplopie, Übelkeit, Darmbeschwerden, verminderte Anzahl von Blutplättchen, Schlafstörungen und erhöhte Reizbarkeit.

- Gabapentin (Synonyme: Gabalept, Gabantin, Gabagama, Neuralgin, Tebantin) ist ein Analogon der Gamma-Aminobuttersäure.

- Lacosamid (Vimpat) wird ab dem 16. Lebensjahr in ärztlich festgelegten Dosierungen angewendet. Zu den Nebenwirkungen dieses Medikaments gehören: Schwindel und Kopfschmerzen; Übelkeit und Erbrechen; Zittern und Muskelkrämpfe; Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und Störungen der Bewegungskoordination; depressive Verstimmungen und psychische Störungen.

Bei partiellen Anfällen wird Zonisamid (Zonegran) bei Erwachsenen und Kindern über sechs Jahren verschrieben. Zu den häufigen Nebenwirkungen gehören Schwindel und Hautausschläge, verminderter Appetit und Gedächtnis, Sehstörungen, Sprachstörungen, Beeinträchtigung der Bewegungskoordination und des Schlafs, Depressionen und die Bildung von Nierensteinen.

Das Antiepileptikum Levetiracetam und seine Generika Levetinol, Comviron, Zenicetam und Keppra werden Patienten über 16 Jahren mit tonisch-klonischen Anfällen bei Temporallappenepilepsie verschrieben. Sie enthalten Pyrrolidinacetamid (Gamma-Aminobuttersäurelactam), das auf GABA-Rezeptoren wirkt. Da Keppra als Lösung erhältlich ist, wird es in einer individuell festgelegten Dosierung per Infusion verabreicht. Sein Synonym Levetiracetam sind Tabletten zur oralen Einnahme (250–500 mg zweimal täglich). Die Einnahme dieses Medikaments kann, wie viele der oben genannten, mit allgemeiner Schwäche, Schwindel und erhöhter Schläfrigkeit einhergehen.

Darüber hinaus ist die Einnahme von Magnesiumpräparaten und Vitaminen wie B-6 (Pyridoxin), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin H (Biotin) und Vitamin D (Calciferol) notwendig.

Auch physiotherapeutische Behandlungen (tiefe Hirn- und Vagusnervstimulation) werden eingesetzt – lesen Sie den Artikel Epilepsie – Behandlung

Wenn eine Temporallappenepilepsie bei Kindern Anfälle verursacht, wird eine kohlenhydratarme, fettreiche ketogene Diät empfohlen. Bei der Verschreibung dieser Diät muss das Kind oder der Jugendliche ausreichend ernährt und Wachstum und Gewicht überwacht werden.

Chirurgische Behandlung

Laut Statistik können bis zu 30 % der Patienten mit mesialer Temporallappenepilepsie ihre Anfälle nicht mit Medikamenten kontrollieren.

Bei manchen Patienten kann eine chirurgische Behandlung in Betracht gezogen werden – eine selektive Amygdalohippocampektomie, d. h. die Entfernung der Amygdala, des vorderen Hippocampus und eines Teils des Gyrus dentatus.

Eine solch radikale Maßnahme ist nur bei Vorliegen einer Hippocampussklerose gerechtfertigt, es gibt jedoch keine Garantie für die Wirksamkeit dieser Operation. Chirurgische Eingriffe durch Lobektomie, stereotaktische Radiochirurgie oder Laserablation können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der kognitiven Funktion des Gehirns führen.

Hausmittel

Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Kräuterbehandlungen bei irgendeiner Art von Epilepsie helfen. Kräuterkundige empfehlen jedoch das Trinken von Abkochungen und Aufgüssen aus Jakobskreuzkraut (Senecio vulgaris), Echtem Pelargonium (Hydrocotyle vulgaris) aus der Familie der Araliengewächse, beruhigenden Tinkturen aus den Wurzeln des Baikal-Helmkrauts (Scutellaria baicalensis) oder der Heilpfingstrose (Paeonia officinalis). Als wertvollste Pflanze zur Behandlung von Schläfenblattepilepsie – sie reduziert die Häufigkeit fokaler Anfälle – gilt jedoch die Mistel (Viscum album), die Gamma-Aminobuttersäure enthält.

Darüber hinaus besteht die Volksbehandlung dieser Krankheit in der Einnahme von Fischöl, das Omega-3-Fettsäure (Docosahexaensäure) enthält, die zur Verbesserung der Hirndurchblutung und damit zur Ernährung der Gehirnzellen beiträgt.

Prognose

Pathologien wie mesiale Temporallappensklerose, kortikale Dysplasie oder Tumore sagen die Prognose für die Behandlungslosigkeit temporallappenbedingter epileptischer Anfälle und sogar für eine mögliche Demenz voraus.

Klinische Daten zeigen, dass nach einer Langzeitbehandlung in etwas mehr als 10 % der Fälle eine vollständige Remission der Schläfenepilepsie eintritt und in fast 30 % der Fälle eine instabile Besserung der Symptome mit dem Auftreten von Anfällen infolge von Stresssituationen auftritt. Allerdings führt die Schläfenepilepsie bei Kindern – mit ihrer Manifestation im Alter von 9-10 Jahren – nach etwa 20 Jahren in drei von zehn Fällen zu einer langfristigen Remission.

[

[