Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Elektrokardiographie (EKG)

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Elektrokardiographie ist eine Untersuchung, deren klinische Bedeutung unübertroffen ist. Sie wird in der Regel dynamisch durchgeführt und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Herzmuskels.

Ein EKG ist eine grafische Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Herzens, die von der Körperoberfläche aus aufgezeichnet wird. Veränderungen der elektrischen Aktivität des Herzens hängen eng mit der Summation elektrischer Prozesse in einzelnen Herzmyozyten (Muskelzellen des Herzens) zusammen, den in ihnen ablaufenden Prozessen der Depolarisation und Repolarisation.

Zweck des EKG

Bestimmung der elektrischen Aktivität des Myokards.

Indikationen für EKG

Bei allen Patienten, die in einem Krankenhaus für Infektionskrankheiten stationär aufgenommen werden, wird eine planmäßige Untersuchung durchgeführt. Eine außerplanmäßige und Notfalluntersuchung wird durchgeführt, wenn eine toxische, entzündliche oder ischämische Schädigung des Herzmuskels auftritt oder vermutet wird.

EKG-Forschungstechnik

Zum Einsatz kommt ein Elektrokardiograph mit elektronischen Verstärkern und Oszillographen. Die Kurven werden auf einem beweglichen Papierband aufgezeichnet. Zur Aufzeichnung des EKGs werden Potenziale an den Extremitäten und der Brustoberfläche abgenommen. Üblicherweise werden drei Standardableitungen an den Extremitäten verwendet: Ableitung I – rechter Arm und linker Arm, Ableitung II – rechter Arm und linkes Bein, Ableitung III – linker Arm und linkes Bein. Zur Ableitung von Potenzialen an der Brust wird eine Elektrode nach der Standardmethode an einem von sechs Punkten auf der Brust angebracht.

Elektrophysiologische Prinzipien des EKG

Im Ruhezustand ist die äußere Oberfläche der Zellmembran positiv geladen. Eine negative Ladung kann innerhalb der Muskelzelle mittels einer Mikroelektrode erfasst werden. Bei Erregung der Zelle kommt es zur Depolarisation mit dem Auftreten einer negativen Ladung an der Oberfläche. Nach einer gewissen Erregungsdauer, während der die negative Ladung an der Oberfläche erhalten bleibt, kommt es zu einer Potentialänderung und Repolarisation mit Wiederherstellung des negativen Potentials im Zellinneren. Diese Veränderungen des Aktionspotentials sind das Ergebnis der Bewegung von Ionen, hauptsächlich Na, durch die Membran. Na-Ionen dringen zunächst in die Zelle ein und verursachen eine positive Ladung an der Membraninnenseite. Anschließend kehren sie in den Extrazellulärraum zurück. Der Depolarisationsprozess breitet sich schnell im Herzmuskelgewebe aus. Während der Zellerregung wandert Ca 2+ in die Zelle, was als wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen elektrischer Erregung und anschließender Muskelkontraktion gilt. Am Ende des Repolarisationsprozesses verlassen K-Ionen die Zelle, die schließlich gegen aktiv aus dem Extrazellulärraum extrahierte Na-Ionen ausgetauscht werden. Dabei bildet sich auf der Oberfläche der Zelle, die in den Ruhezustand übergegangen ist, wieder eine positive Ladung.

Die durch Elektroden auf der Körperoberfläche aufgezeichnete elektrische Aktivität ist die Summe (der Vektor) der Depolarisations- und Repolarisationsprozesse zahlreicher Herzmyozyten in Amplitude und Richtung. Die Erregung, d. h. der Depolarisationsprozess, der Myokardabschnitte erfolgt sequentiell mit Hilfe des sogenannten Reizleitungssystems des Herzens. Es entsteht eine Art Erregungswellenfront, die sich allmählich auf alle Abschnitte des Myokards ausbreitet. Auf der einen Seite dieser Front ist die Zelloberfläche negativ geladen, auf der anderen positiv. In diesem Fall hängen Änderungen des Potenzials auf der Körperoberfläche an verschiedenen Punkten davon ab, wie sich diese Erregungsfront über das Myokard ausbreitet und welcher Teil des Herzmuskels stärker auf den entsprechenden Körperbereich projiziert wird.

Dieser Prozess der Erregungsausbreitung, bei dem in den Geweben positiv und negativ geladene Bereiche existieren, kann als ein einzelner Dipol dargestellt werden, der aus zwei elektrischen Feldern besteht: eines mit positiver und eines mit negativer Ladung. Wenn die negative Ladung des Dipols der Elektrode auf der Körperoberfläche zugewandt ist, verläuft die Kurve des Elektrokardiogramms nach unten. Wenn der Vektor der elektrischen Kräfte seine Richtung ändert und seine positive Ladung der entsprechenden Elektrode auf der Körperoberfläche zugewandt ist, verläuft die Kurve des Elektrokardiogramms in die entgegengesetzte Richtung. Richtung und Größe dieses Vektors elektrischer Kräfte im Myokard hängen vor allem vom Zustand der Herzmuskelmasse sowie von den Punkten auf der Körperoberfläche ab, von denen aus er aufgezeichnet wird. Von größter Bedeutung ist die Summe der elektrischen Kräfte, die im Erregungsprozess entstehen und zur Bildung des sogenannten QRS-Komplexes führen. Anhand dieser EKG-Zähne kann die Richtung der elektrischen Achse des Herzens beurteilt werden, was auch klinisch von Bedeutung ist. Es ist klar, dass sich die Erregungswelle in stärkeren Bereichen des Myokards, beispielsweise im linken Ventrikel, länger ausbreitet als im rechten Ventrikel, und dies beeinflusst die Größe des Hauptzahns im EKG – des R-Zahns im entsprechenden Körperteil, auf den dieser Myokardbereich projiziert wird. Wenn sich im Myokard elektrisch inaktive Bereiche aus Bindegewebe oder nekrotischem Myokard bilden, biegt sich die Erregungswellenfront um diese Bereiche und kann in diesem Fall mit ihrer positiven oder negativen Ladung auf den entsprechenden Bereich der Körperoberfläche gerichtet werden. Dies bringt das schnelle Auftreten unterschiedlich gerichteter Zähne auf dem EKG aus dem entsprechenden Körperteil mit sich. Wenn die Erregungsleitung entlang des Reizleitungssystems des Herzens unterbrochen ist, beispielsweise entlang des rechten Schenkels des His-Bündels, breitet sich die Erregung vom linken Ventrikel zum rechten Ventrikel aus. Somit „schreitet“ die Erregungswellenfront, die den rechten Ventrikel bedeckt, im Vergleich zu ihrem üblichen Verlauf (d. h. wenn die Erregungswelle vom rechten Schenkel des His-Bündels ausgeht) in eine andere Richtung vor. Die Ausbreitung der Erregung auf den rechten Ventrikel erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Dies äußert sich in entsprechenden Veränderungen der R-Welle in den Ableitungen, auf die die elektrische Aktivität des rechten Ventrikels stärker projiziert wird.

Der elektrische Erregungsimpuls entsteht im Sinusknoten in der Wand des rechten Vorhofs. Er breitet sich in die Vorhöfe aus, verursacht deren Erregung und Kontraktion und erreicht den AV-Knoten. Nach einer gewissen Verzögerung an diesem Knoten breitet sich der Impuls entlang des His-Bündels und seiner Äste zum ventrikulären Myokard aus. Die elektrische Aktivität des Myokards und ihre Dynamik, die mit der Ausbreitung und dem Abklingen der Erregung verbunden ist, lassen sich als Vektor darstellen, dessen Amplitude und Richtung sich während des gesamten Herzzyklus ändern. Darüber hinaus erfolgt eine frühere Erregung der subendokardialen Schichten des ventrikulären Myokards, gefolgt von der Ausbreitung der Erregungswelle in Richtung Epikard.

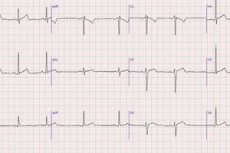

Das Elektrokardiogramm spiegelt die sequentielle Erregung der Myokardabschnitte wider. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit des Kardiogrammbandes lässt sich die Herzfrequenz anhand der Intervalle zwischen einzelnen Komplexen und die Dauer einzelner Herzaktivitätsphasen anhand der Intervalle zwischen den Zähnen abschätzen. Anhand der Spannung, also der Amplitude einzelner EKG-Zähne, die in bestimmten Körperregionen aufgezeichnet wird, lässt sich die elektrische Aktivität bestimmter Herzabschnitte und vor allem die Größe ihrer Muskelmasse beurteilen.

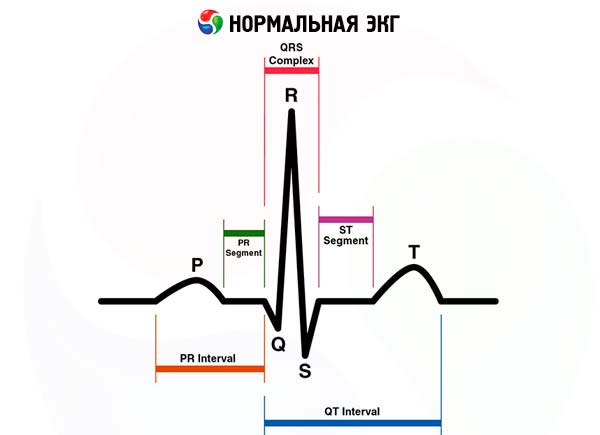

Im EKG wird die erste Welle mit kleiner Amplitude als P-Welle bezeichnet und spiegelt die Depolarisation und Erregung der Vorhöfe wider. Der folgende QRS-Komplex mit hoher Amplitude spiegelt die Depolarisation und Erregung der Ventrikel wider. Die erste negative Welle des Komplexes wird als Q-Welle bezeichnet. Die nächste Welle ist nach oben gerichtet (R-Welle), und die nächste negative Welle ist die S-Welle. Folgt auf die 5. Welle eine weitere nach oben gerichtete Welle, wird diese als R-Welle bezeichnet. Die Form dieses Komplexes und die Größe seiner einzelnen Wellen variieren erheblich, wenn sie an verschiedenen Körperteilen derselben Person aufgezeichnet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die nach oben gerichtete Welle immer die R-Welle ist. Geht ihr eine negative Welle voraus, ist es die Q-Welle, und die darauf folgende negative Welle ist die S-Welle. Gibt es nur eine nach unten gerichtete Welle, sollte diese als QS-Welle bezeichnet werden. Um die relative Größe der einzelnen Wellen widerzuspiegeln, werden die Groß- und Kleinbuchstaben rRsS verwendet.

Auf den QRS-Komplex folgt nach kurzer Zeit die T-Welle, die nach oben gerichtet, also positiv (meistens), aber auch negativ sein kann.

Das Auftreten dieser Welle spiegelt die Repolarisation der Ventrikel wider, also ihren Übergang vom erregten in den unerregten Zustand. Somit spiegelt der QRST (QT)-Komplex die elektrische Systole der Ventrikel wider. Sie hängt von der Herzfrequenz ab und beträgt normalerweise 0,35–0,45 s. Ihr Normalwert für die entsprechende Frequenz wird durch eine spezielle Tabelle bestimmt.

Von sehr viel größerer Bedeutung ist die Messung zweier anderer Abschnitte des EKG. Der erste reicht vom Beginn der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes, also des Ventrikelkomplexes. Dieser Abschnitt entspricht der Zeit der atrioventrikulären Erregungsleitung und beträgt normalerweise 0,12–0,20 s. Nimmt er zu, liegt eine Verletzung der atrioventrikulären Erregungsleitung vor. Der zweite Abschnitt ist die Dauer des QRS-Komplexes, die der Erregungsausbreitungszeit durch die Ventrikel entspricht und normalerweise weniger als 0,10 s beträgt. Nimmt die Dauer dieses Komplexes zu, liegt eine Verletzung der intraventrikulären Erregungsleitung vor. Manchmal wird nach der T-Welle eine positive U-Welle festgestellt, deren Ursprung mit der Repolarisation des Reizleitungssystems verbunden ist. Bei der Registrierung eines EKG wird die Potenzialdifferenz zwischen zwei Körperpunkten aufgezeichnet. Dies betrifft in erster Linie die Standardableitungen von den Extremitäten: Ableitung I – die Potenzialdifferenz zwischen der linken und rechten Hand; Ableitung II – Potenzialdifferenz zwischen rechtem Arm und linkem Bein und Ableitung III – Potenzialdifferenz zwischen linkem Bein und linkem Arm. Zusätzlich werden verstärkte Ableitungen der Extremitäten aufgezeichnet: aVR, aVL, aVF vom rechten Arm, linken Arm bzw. linken Bein. Dies sind die sogenannten unipolaren Ableitungen, bei denen die zweite, inaktive Elektrode eine Verbindung von Elektroden anderer Extremitäten darstellt. Somit wird die Potenzialänderung nur an der sogenannten aktiven Elektrode aufgezeichnet. Zusätzlich wird das EKG unter Standardbedingungen auch über sechs Brustableitungen aufgezeichnet. In diesem Fall wird die aktive Elektrode an folgenden Punkten auf der Brust platziert: Ableitung V1 – der vierte Interkostalraum rechts vom Brustbein, Ableitung V2 – der vierte Interkostalraum links vom Brustbein, Ableitung V4 – an der Herzspitze oder dem fünften Interkostalraum etwas innerhalb der Medioklavikularlinie, Ableitung V3 – in der Mitte der Strecke zwischen den Punkten V2 und V4, Ableitung V5 – der fünfte Interkostalraum entlang der vorderen Axillarlinie, Ableitung V6 – im fünften Interkostalraum entlang der Medioklavikularlinie.

Die stärkste elektrische Aktivität des Ventrikelmyokards wird während der Erregungsphase, d. h. der Depolarisation des Myokards, festgestellt – während des Auftretens des QRS-Komplexes. In diesem Fall nimmt die Resultierende der auftretenden elektrischen Kräfte des Herzens, ein Vektor, eine bestimmte Position in der Frontalebene des Körpers relativ zur horizontalen Nulllinie ein. Die Position dieser sogenannten elektrischen Achse des Herzens wird anhand der Größe der Zähne des QRS-Komplexes in verschiedenen Ableitungen von den Extremitäten abgeschätzt. Die elektrische Achse gilt als nicht ausgelenkt oder befindet sich in einer Zwischenposition mit einem maximalen R-Zahn in den Ableitungen I, II, III (d. h. der R-Zahn ist deutlich größer als der S-Zahn). Die elektrische Achse des Herzens gilt als nach links ausgelenkt oder horizontal gelegen, wenn die Spannung des QRS-Komplexes und die Stärke der R-Welle in Ableitung I maximal sind und in Ableitung III die R-Welle mit einem deutlichen Anstieg der S-Welle minimal ist. Die elektrische Achse des Herzens verläuft vertikal oder nach rechts abgelenkt mit einer maximalen R-Welle in Ableitung III und bei Vorhandensein einer ausgeprägten S-Welle in Ableitung I. Die Position der elektrischen Achse des Herzens hängt von extrakardialen Faktoren ab. Bei Menschen mit einer hohen Position des Zwerchfells, einer hypersthenischen Konstitution, ist die elektrische Achse des Herzens nach links abgelenkt. Bei großen, dünnen Menschen mit einer niedrigen Position des Zwerchfells ist die elektrische Achse des Herzens normalerweise nach rechts abgelenkt und befindet sich vertikaler. Eine Abweichung der elektrischen Achse des Herzens kann auch mit pathologischen Prozessen, einem Überwiegen der Myokardmasse, d. h. einer Hypertrophie des linken Ventrikels (Abweichung der Achse nach links) oder des rechten Ventrikels (Abweichung der Achse nach rechts) verbunden sein.

Von den Brustwandableitungen erfassen V1 und V2 die Potenziale des rechten Ventrikels und des Ventrikelseptums stärker. Da der rechte Ventrikel relativ schwach ist und die Dicke seines Myokards gering (2–3 mm) ist, breitet sich die Erregung dort vergleichsweise schnell aus. In Ableitung V1 wird daher normalerweise eine sehr kleine R-Zacke registriert, gefolgt von einer tiefen und breiten S-Zacke, die mit der Ausbreitung der Erregungswelle entlang des linken Ventrikels verbunden ist. Die Ableitungen V4–6 liegen näher am linken Ventrikel und spiegeln dessen Potenzial stärker wider. Daher wird in den Ableitungen V4–6 die maximale R-Zacke registriert, besonders ausgeprägt in Ableitung V4, d. h. im Bereich der Herzspitze, da hier die Dicke des Myokards am größten ist und die Ausbreitung der Erregungswelle daher mehr Zeit benötigt. In denselben Ableitungen kann auch eine kleine Q-Zacke auftreten, die mit der früheren Ausbreitung der Erregung entlang des Ventrikels verbunden ist. In den mittleren Brustwandableitungen V2, insbesondere V3, ist die Größe der R- und S-Wellen ungefähr gleich. Wenn in den rechtsseitigen Brustwandableitungen V1-2 die R- und S-Wellen ohne weitere Abweichungen von der Norm ungefähr gleich sind, liegt eine Rotation der elektrischen Achse des Herzens mit ihrer Abweichung nach rechts vor. Wenn in den linksseitigen Brustwandableitungen die R-Welle und die S-Welle ungefähr gleich sind, liegt eine Abweichung der elektrischen Achse in die entgegengesetzte Richtung vor. Besonderes Augenmerk sollte auf die Wellenform in Ableitung aVR gelegt werden. Bei normaler Herzlage ist die rechte Elektrode sozusagen in die Herzkammer gedreht. In dieser Hinsicht spiegelt die Form des Komplexes in dieser Ableitung das normale EKG von der Herzoberfläche wider.

Bei der Interpretation eines EKGs wird dem Zustand der isoelektrischen ST-Strecke und der T-Welle besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In den meisten Ableitungen sollte die T-Welle positiv sein und eine Amplitude von 2–3 mm erreichen. Diese Welle kann in Ableitung aVR (üblicherweise) sowie in den Ableitungen III und V1 negativ oder geglättet sein. Die ST-Strecke ist üblicherweise isoelektrisch, d. h. sie befindet sich auf Höhe der isoelektrischen Linie zwischen dem Ende der T-Welle und dem Beginn der nächsten P-Welle. Eine leichte Erhöhung der ST-Strecke kann in den rechten Brustableitungen V1-2 auftreten.

Lesen Sie auch:

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]