Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

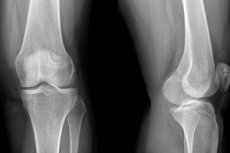

Röntgenaufnahme des Kniegelenks in zwei Projektionen

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Knieschmerzen, eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit in diesem Bereich und traumatische Verletzungen sind häufige Gründe für einen Arztbesuch. Selbst ein erfahrener Arzt kann mit bloßem Auge nicht leicht feststellen, womit die unangenehmen Symptome verbunden sind. Eine Diagnose ist jedoch kein Aufsatz über ein freies Thema, und ein Chirurg, Traumatologe oder Orthopäde muss sich bei ihrer Erstellung auf genaue Informationen verlassen, die durch zusätzliche diagnostische Maßnahmen gewonnen werden können. Eine dieser obligatorischen und kostengünstigen Untersuchungen ist eine Röntgenaufnahme des Kniegelenks.

Hinweise für das Verfahren

Die Röntgenuntersuchung ist ein Verfahren, das es dem Arzt ermöglicht, tiefe Strukturen zu erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind und Weichteile nicht beleuchten können, um dichtere Formationen zu untersuchen. Im Gegensatz zu einem Fluorogramm, das regelmäßig einmal jährlich durchgeführt werden muss, verschreibt ein Arzt eine Röntgenaufnahme des Kniegelenks nur bei Verdacht auf bestimmte Erkrankungen der Knochen, des Knorpelgewebes und des Bandapparates des Knies. Dies geschieht in der Regel bei einem Arztbesuch wegen Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit des Beins oder bei einer Einlieferung in die Notaufnahme aufgrund einer Verletzung.

Welche Störungen und Pathologien können eine Röntgenbestätigung erfordern:

- Verletzungen der Integrität der Gelenkknochen. Hartgewebe – Knochen – sind am besten auf Röntgenbildern zu erkennen. Eine solche Untersuchung ermöglicht eine genaue Diagnose von Schäden: Brüche, Risse und Dellen, die durch einen starken Schlag entstanden sind. Der Wert einer Röntgenuntersuchung liegt in diesem Fall auch darin, dass der Arzt Informationen über den genauen Ort der Schädigung, die Lage der Knochenfragmente, die Größe von Rissen und Knochenvertiefungen erhält.

- Luxation/Subluxation des Gelenks. Die Art der Verschiebung lässt sich anhand der Fehlstellung der Knochen zueinander beurteilen. In einem Gelenk sollte die Wölbung eines Knochens mit der Vertiefung des anderen übereinstimmen. Jede Fehlstellung kann auf eine Verschiebung der Knochen infolge eines Schlags oder einer unachtsamen Bewegung hinweisen.

- Schäden am Bandapparat (Risse, Dehnungen). Ihr Vorhandensein wird anhand des Abstands zwischen den Knochen beurteilt, da die Bänder selbst Röntgenstrahlen nicht vollständig reflektieren und daher schlecht sichtbar sind.

- Traumatische Verletzungen der Kniescheibe (Patella) und des Meniskus (innerer und äußerer Knorpel). Auch durch Knochenverschiebung oder Risse darin erkennbar

- Angeborene Erkrankungen der Knochen und Gelenke (Osteodystrophie und Osteopathie).

Eine Röntgenuntersuchung ermöglicht in folgenden Fällen eine genaue Diagnose:

- Arthritis und Arthrose (es kommt zu Veränderungen der Gelenkform und der Größe des Gelenkspalts),

- Osteoporose und Osteomyelitis (Veränderungen der Knochendichte in verschiedenen Bereichen, es können ungewöhnliche Schichten auftreten),

- Synovitis (aufgrund der Ansammlung von Flüssigkeit im Gelenk und der Zunahme der Dicke der Synovialkapsel vergrößert sich der Gelenkspalt),

- Osteochondropathie von Koenig und Osgood-Schlatter (es werden Knochennekroseherde mit glatten, unebenen Rändern festgestellt).

Röntgenaufnahmen des Kniegelenks können auch Pathologien aufdecken, die der Patient nicht einmal vermutet hat. Zum Beispiel Tumorprozesse, die die Knochen und Weichteile des Gelenks betreffen, das Vorhandensein von Zysten und ungewöhnlichen Knochenwachstum (Osteophyten), das Vorhandensein eines Fremdkörpers.

Ein Arztbesuch mit Beschwerden über Schmerzen im Bereich und Formveränderungen des Knies (unabhängig davon, ob eine Verletzung vorliegt), eingeschränkte Beweglichkeit des Kniegelenks, Schwellungen und Rötungen der Weichteile, die auf einen entzündlichen Prozess hinweisen, sind bereits zwingende Gründe für die Verschreibung einer Röntgenuntersuchung.

Was zeigt eine Röntgenaufnahme des Kniegelenks?

Vorbereitung

Die Röntgenuntersuchung des Kniegelenks ist ein Verfahren, das keine Vorbereitung erfordert. Nach Rücksprache mit einem Arzt kann die Untersuchung sofort durchgeführt werden. Röntgenaufnahmen verschiedener Teile der unteren Extremität erfordern keine Einschränkungen bei Ernährung und Medikamenteneinnahme. Auch wenn sie mit Kontrastmittel durchgeführt werden. Das Kontrastmittel wird nicht in eine Vene, sondern direkt in die Gelenkkapsel injiziert. Gegebenenfalls ist lediglich ein Allergietest erforderlich, um die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber dem Kontrastmittel festzustellen.

Vor dem Eingriff ist es ratsam, den zu untersuchenden Bereich freizulegen, da Kleidungsstücke Details enthalten können, die das Röntgenbild verzerren. Wenn der Patient zuvor einen Verband im Kniebereich angelegt hatte, muss dieser nicht entfernt werden. Die Vorrichtungen, die das Bein nach der Verletzung in der gewünschten Position fixieren, müssen jedoch nach Möglichkeit entfernt werden.

Da der untere Körperteil der Strahlung ausgesetzt ist, wird zunächst im Bereich der Geschlechtsorgane eine spezielle Bleischürze angelegt, die keine Röntgenstrahlen durchlässt. Dies ist jedoch insbesondere bei Kindern relevant, deren Körpergröße kleiner ist als die von Erwachsenen, sodass Röntgenstrahlen auch einen kleinen Teil des Körpers des Kindes erfassen können.

Technik Knie-Röntgenaufnahmen

Eine Röntgenaufnahme des Kniegelenks eines Säuglings (die aufgrund von Geburtsverletzungen und angeborenen Pathologien erforderlich sein kann) wird mit äußerster Vorsicht durchgeführt. Gleichzeitig wird der gesamte Körper des Babys mit speziellen Schutzvorrichtungen abgedeckt. Dies liegt nicht nur daran, dass Strahlung für ein Baby gefährlicher ist als für einen Erwachsenen. Das Wachstum eines Säuglings ist noch sehr gering, sodass der gesamte Körper des Kindes und nicht nur das zu untersuchende Gliedmaß in das vom Röntgenstrahler erzeugte Feld geraten kann.

Die Röntgenaufnahme weist keine besonderen Nuancen auf. Die Hauptvoraussetzung ist eine statische Position, wie vom Arzt angegeben. Jede Bewegung führt zu Bildverzerrungen und erschwert die Diagnose. In solchen Fällen ist häufig eine wiederholte Röntgenaufnahme erforderlich, die eine zusätzliche Röntgendosis darstellt.

Da es für ein Kind am schwierigsten ist, still zu bleiben, ist der Röntgentisch mit speziellen Fixatoren ausgestattet. Bei Schmerzen kann dem Patienten eine Betäubungsspritze verabreicht werden, um eine qualitativ hochwertige Untersuchung durchführen zu können.

Für eine genaue Diagnose der oben beschriebenen Pathologien sind in der Regel nicht nur ein, sondern mindestens zwei Bilder in unterschiedlichen Projektionen erforderlich. Die direkte Projektion (das Bild wird in Rückenlage aufgenommen) ist am aussagekräftigsten, wenn der Verdacht auf Knochenbrüche im Gelenk besteht. Im Stehen können mehrere Bilder aufgenommen werden: in lateraler, tangentialer und transkondylärer Projektion. Letzteres kann bei Bedarf auch in liegender Seitenlage erfolgen.

Mit der tangentialen Projektion lassen sich Pathologien der Patella und entzündlich-degenerative Veränderungen der Gelenke besser erkennen. Die transkondyläre Projektion wird zur Erkennung von Bänderdehnungen, nekrotischen Prozessen im Knochengewebe und Verdacht auf Osteoarthrose verschrieben. Mit der lateralen Projektion ist es jedoch möglich, Flüssigkeitsansammlungen in den Gelenken zu diagnostizieren.

In manchen Fällen beschränken sich Ärzte auf eine Projektion, bei einer kontroversen Diagnose ist es jedoch immer noch sinnvoller, Bilder aus verschiedenen Winkeln zu untersuchen. Meistens verschreiben Ärzte eine Röntgenaufnahme des Kniegelenks in zwei Projektionen.

Die Leistungsfähigkeit verschiedener Strukturen des Kniegelenks kann durch zusätzliche Aufnahmen des in verschiedenen Winkeln gebeugten Beins beurteilt werden. Dabei kann die Röntgenaufnahme sowohl im Ruhezustand als auch unter Belastung durchgeführt werden.

Kontraindikationen für das Verfahren

Die Röntgenuntersuchung des Kniegelenks ist ein Verfahren, bei dem die Extremität des Patienten mit schädlicher ionisierender Strahlung bestrahlt wird. Wenn Sie den Körper jedoch mit Schutzkleidung bedecken, sind die Folgen nach dem Eingriff minimal.

Es wird angenommen, dass Röntgenbestrahlung negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Dies schließt jedoch nicht die typischen Symptome in der frühen Phase nach einer Strahlendosis ein: Hautrötung (Strahlenverbrennung), Epidermisablösung, Auftreten von Erosionen, erhöhte Müdigkeit usw. Verschiedene Quellen sprechen jedoch immer wieder von Spätkomplikationen nach dem Eingriff, wie z. B. einem erhöhten Krebsrisiko, Mutationsveränderungen, verminderter Sexualfunktion usw.

Tatsächlich sind solche Folgen möglich, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum täglich ohne Schutzausrüstung einer Röntgenuntersuchung unterziehen. Laut den Bewertungen von Ärzten und Patienten ist ihnen jedoch nichts dergleichen begegnet (zumindest konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen den später auftretenden Symptomen und den diagnostischen Maßnahmen festgestellt werden).

Die Strahlendosis moderner Röntgengeräte bei der Untersuchung des Kniegelenks entspricht in etwa der Strahlendosis, die wir in anderthalb Tagen unter natürlichen Bedingungen erhalten. Gleichzeitig ist sie um ein Vielfaches geringer als die, die uns auf Flughäfen und in Flugzeugen umgibt. Daher können selbst wiederholte Aufnahmen dem Körper keinen großen Schaden zufügen, selbst unter Berücksichtigung der Strahlung beim Fernsehen, Arbeiten am Computer usw.

Das Verfahren weist jedoch einige Kontraindikationen auf. Es wird schwangeren Frauen und stillenden Müttern nicht empfohlen, da die Strahlung die Entwicklung des Fötus im Mutterleib beeinträchtigen und in die Muttermilch und damit in den Körper des Neugeborenen gelangen kann. Wenn es keine andere Alternative gibt, sollte der gesamte Körper der Frau, mit Ausnahme des Knies, vor dem Eindringen von Röntgenstrahlen geschützt werden.

Röntgenstrahlen wirken sich auch negativ auf die Spermienqualität aus. Daher sollten Sie nach dem Eingriff, dessen Zweck die Zeugung eines Kindes ist, einige Zeit auf Geschlechtsverkehr verzichten. Bei übergewichtigen Menschen können Röntgenergebnisse jedoch aufgrund der hohen Fettgewebedichte, die die Bilder unscharf macht, unzuverlässig sein.

Es ist nicht ratsam, bei Personen mit diagnostizierter Schizophrenie sowie bei Patienten in einem sehr ernsten Zustand mit Anzeichen von Blutverlust eine Röntgenuntersuchung zu verschreiben.

Wenn bei einem Kind eine Diagnostik durchgeführt wird, sollten möglichst sicherere Methoden gewählt werden. Die gängigsten Diagnosemethoden sind Ultraschall, Computertomographie und Magnetresonanztomographie. Als sicherste Methode gilt nach wie vor die MRT, bei der anstelle von Röntgenstrahlen Magnetfeldenergie eingesetzt wird.

Alle diese Methoden können in Kombination mit einer Röntgenaufnahme oder anstelle einer Röntgenaufnahme verschrieben werden. Bei der Wahl der besseren Methode (Ultraschall, CT oder MRT) müssen Sie verstehen, dass der Unterschied zwischen den Untersuchungen nicht nur in der Sicherheit für den Körper liegt.

Steht der Patient vor der Wahl zwischen MRT oder Röntgen des Kniegelenks, ist bei Erkrankungen des Hartgewebes eine Röntgenuntersuchung, also eine konventionelle Röntgenaufnahme des Gelenks oder eine Computertomographie, die ebenfalls auf der Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen basiert, vorzuziehen. Gleichzeitig gilt die CT bei Verletzungen und Neoplasien im Kniebereich als aussagekräftiger.

Mithilfe der MRT können jedoch problemlos Erkrankungen diagnostiziert werden, die mit Weichteilstrukturen in Zusammenhang stehen: Muskeln, Knorpel, Bänder, also Gewebe mit hohem Wassergehalt, das auf das Magnetfeld reagiert.

Zwar sind die Kosten für die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie deutlich höher als für eine einfache Röntgenaufnahme, die für die Diagnose von Kniegelenkserkrankungen als völlig ausreichend angesehen wird.

Bei der Wahl einer Ultraschall- oder Röntgenuntersuchung des Kniegelenks ist zu beachten, dass letztere zwar weniger sicher, aber für die Diagnose von Knochenerkrankungen aussagekräftiger ist. Wenn es um den Bandapparat, Erkrankungen der Synovialbeutel und des Knorpels geht, ist es besser, einer Ultraschalluntersuchung den Vorzug zu geben, deren Kosten immer noch niedriger sind als die der gängigen MRT.

Normale Leistung

Es sollte erwähnt werden, dass die Informationen aus dem Röntgenbild in erster Linie für Spezialisten bestimmt sind und für eine Person, die sich nicht mit anatomischen Fragen auskennt, keinen Wert haben. Im besten Fall kann der Patient einen Knochenbruch selbstständig diagnostizieren. Die Entschlüsselung der Bildinformationen sollte einem Arzt überlassen werden.

Röntgenstrahlen haben eine gute Durchdringungskraft, Gewebe unterschiedlicher Dichte speichern die Strahlung jedoch unterschiedlich stark. Dichtes Gewebe absorbiert mehr Strahlen und ist daher auf einem Röntgenbild deutlicher sichtbar. Sehnen- und Knorpelgewebe gelten als am durchdringendsten. Letztere sind auf dem Bild überhaupt nicht sichtbar, aber ihr Zustand und ihre Eigenschaften lassen sich anhand der Größe des Gelenkspalts (je größer der Abstand zwischen den Knochen, desto dicker das Knorpelgewebe) und der Veränderung der relativen Position der Endplatten beurteilen.

Bei genauer Betrachtung der Röntgenergebnisse eines gesunden Kniegelenks sind die distalen Teile von Femur und Tibia, die Kniescheibe (Patellaknochen) und ein kleiner Bereich des Wadenbeins deutlich sichtbar. Alle Knochen haben ungefähr die gleiche Farbe, was auf eine gleichmäßige Gewebedichte sowie glatte Oberflächen ohne Defekte (klar definierte Bereiche mit Verdunkelung oder Aufhellung, unverständliche Schichten, Veränderungen der Knochenform) hindeutet. Dunkle Bereiche können auf Brüche und Risse hinweisen, und zu helle Bereiche entsprechen Tumoren, Zysten und Flüssigkeitsansammlungen.

Die Knochenköpfe entsprechen den Vertiefungen, der Gelenkspalt hat normale Abmessungen, während seine Breite auf beiden Seiten des Gelenks gleich sein sollte und die Form symmetrisch ist. Die Norm im Röntgenbild des Kniegelenks sieht keine Einschlüsse im Hohlraum des Gelenkspalts (Wucherungen, unverständliche Partikel) vor.

Der Meniskus des Kniegelenks ist auf einem Röntgenbild nicht sichtbar, da es sich um Knorpelgewebe handelt. Der Zustand dieses Gewebes kann nur anhand der Breite des Gelenkspalts sowie der Größe und Form eines kleinen keilförmigen Schattens beurteilt werden, dessen erweiterter Teil nach unten gerichtet sein sollte. Bei Verdacht auf eine Meniskusverletzung dient eine Röntgenuntersuchung dem Ausschluss oder der Bestätigung eines Knochenbruchs in diesem Bereich.

Nun, bei Frakturen, Luxationen (wenn Knochen relativ zueinander verschoben sind) und Tumoren scheint alles klar zu sein, aber wie lassen sich entzündlich-dystrophische Gewebeveränderungen auf einer Röntgenaufnahme feststellen? Überlegen wir, welche Zeichen auf dem Bild dem Arzt helfen, eine genaue Diagnose zu stellen:

Röntgensymptome einer Kniegelenkarthrose. Dabei steht die Beurteilung der Gelenkspaltweite im Vordergrund, die in geraden und seitlichen Projektionen untersucht wird. Bei einer Arthrose verengt sich der Gelenkspalt entlang des gesamten Umfangs oder in einem separaten Bereich. Die Erkrankung ist durch eine Ausdünnung des Periosts gekennzeichnet, auf dem Röntgenaufnahmen die für wachsende Osteophyten charakteristischen Tuberositäten und Schärfungen sichtbar machen können. In späteren Stadien der Erkrankung können marginale Verdichtungen des Gewebes der Gelenkknochen beobachtet werden.

Röntgensymptome einer Arthritis des Kniegelenks. Im Gegensatz zur Arthrose, die als altersbedingte degenerative Erkrankung gilt, kann sich Arthritis bereits in jungen Jahren bemerkbar machen. Neben der für die Arthrose charakteristischen Dystrophie des Gelenkgewebes ist diese Erkrankung durch einen lokalen Entzündungsprozess gekennzeichnet, der durch andere Erkrankungen im Körper verstärkt wird.

Die Anfangsstadien der Erkrankung sind im Röntgenbild nicht erkennbar, später treten jedoch Anzeichen wie Osteoporose der Knochen (eine Abnahme ihrer Dichte, wodurch die Farbe des Hartgewebes dunkler als gewöhnlich wird), eine für Arthrose und Arthritis charakteristische Verengung des Gelenkspalts sowie Knochenwucherungen an den distalen Knochenabschnitten auf. Die Gelenkoberfläche wird allmählich flacher, Knochen- und Knorpelgewebe verändern ihre Struktur und Eigenschaften, wodurch die Beweglichkeit des Gelenks allmählich beeinträchtigt wird (in diesem Fall kann der Gelenkspalt praktisch unsichtbar sein).

Röntgensymptome einer Schleimbeutelentzündung im Kniegelenk. Die Pathologie besteht in der Entwicklung eines entzündlichen Prozesses in den Synovialbeuteln des Knies. Röntgenaufnahmen zeigen die tiefe Lage dieser Strukturen und die für den Entzündungsprozess charakteristischen Verkalkungsbereiche. Eine Verengung des Gelenkspalts ist in diesem Fall nicht zu beobachten.

Tatsächlich ist die Radiographie eine zusätzliche Methode zur Diagnose dieser Krankheit. Ihr Zweck ist es, entzündlich-degenerative Erkrankungen der Gelenke (Arthrose und Arthritis) sowie traumatische Verletzungen, die Schmerzen im Knie verursachen, auszuschließen.

Röntgenzeichen einer Synovitis des Kniegelenks. Synovitis ist eine weniger bekannte Pathologie als andere, die durch die Ansammlung von Flüssigkeit in der Gelenkhöhle gekennzeichnet ist. In diesem Fall wird im Bereich der Synovialtasche eine ungewöhnliche Verdunkelung beobachtet. Im chronischen Verlauf der Pathologie kommt es zu einer Ausdünnung des Knorpelgewebes und einem vollständigen Knorpelverlust. Im Gelenkbereich bilden sich Löcher am Knochen, durch die Exsudat in die Weichteilhöhle fließt. In diesem Fall wird die Bildung von Osteophyten nicht beobachtet.

Röntgenzeichen einer Baker-Zyste des Kniegelenks. Auf dem Röntgenbild sieht die Zyste wie ein abgerundetes, hell getöntes Neoplasma in der Kniekehle aus, das in der seitlichen Projektion deutlich sichtbar ist. In diesem Fall achten Ärzte besonders auf die klar definierten Grenzen des Defekts, die für zystische Formationen charakteristisch sind.

Tumoren auf dem Bild haben keine klaren Grenzen und keine spezifische Form. Röntgenstrahlen ermöglichen es uns, solche Neoplasien zu erkennen, können aber nichts über ihre Natur aussagen.

Pflege nach dem Eingriff

Die Röntgenuntersuchung ist trotz aller Gefahren der Röntgenstrahlung ein schmerzfreier Eingriff. Der Arzt benötigt dafür etwas mehr als 3-5 Minuten, und der Patient erhält die Ergebnisse fast sofort.

Bei digitaler Röntgenaufnahme erhält der Patient die Ergebnisse sofort auf einer Diskette oder einem USB-Stick und kann die erhaltenen Informationen auf einem Computermonitor betrachten. Die Klarheit und der Kontrast eines digitalen Bildes sind in der Regel höher als die eines Röntgenfilms. Selbst Weichteilstrukturen lassen sich in der entsprechenden Auflösung darstellen.

Bei der analogen Radiographie dauert es etwa 10 Minuten, bis das Filmbild entwickelt ist. Anschließend erhält der Patient das Bild. Falls eine zusätzliche Beschreibung des Bildes erforderlich ist, müssen Sie etwas länger warten.

Einige Quellen empfehlen, nach einer Röntgenuntersuchung mehr frische Kuhmilch zu trinken, da dies hilft, die Strahlung aus dem Körper zu entfernen. Es muss gesagt werden, dass dies nicht unbedingt erforderlich ist. Angesichts der wohltuenden Eigenschaften eines Naturprodukts sollten Sie jedoch den Ratschlägen folgen, die dazu beitragen, den Körper mit nützlichen Substanzen zu sättigen.

Die Röntgenuntersuchung des Kniegelenks ist ein diagnostisches Verfahren, das es Ärzten ermöglicht, viele Erkrankungen des Bewegungsapparates genau zu diagnostizieren. Diese Methode ist bewährt, kostengünstig und angesichts der geringen Strahlendosis während einer Röntgensitzung relativ sicher. Die vom Röntgengerät gewonnenen Informationen gelten als ausreichend für die Diagnose der meisten traumatischen und entzündlich-degenerativen Erkrankungen des Knies. Nur bei entzündlichen und onkologischen Prozessen können zusätzliche Diagnosemethoden erforderlich sein.

[

[