Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Verdickung der Aortenwand und des Aortenflügels

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Unter den Erkrankungen des Gefäß- und Kreislaufsystems nimmt die Verdickung der Aorta – des wichtigsten arteriellen Gefäßes – sowohl hinsichtlich der Häufigkeit als auch der Schwere der Folgen einen der ersten Plätze ein.

Was bedeutet eine Aortenverdickung? Es handelt sich dabei nicht um eine Erkrankung oder ein Krankheitssymptom, sondern um eine pathologische Veränderung der Gefäßwandstruktur, die mit bildgebenden Verfahren nachweisbar ist.

Als Folge solcher Veränderungen verliert die Aortenwand ihre Elastizität, was sich negativ auf die hämodynamische Funktion der Aorta auswirken kann, die den kontinuierlichen Fluss sauerstoffhaltigen Blutes durch andere Arteriengefäße gewährleistet.

Ursachen Aortendichtungen

Die Hauptursachen für die Verdickung der Aorta (ihrer Wände) hängen mit einer Störung des Lipoproteinstoffwechsels – Dyslipidämie – und ihrer Folge – der Ablagerung von LDL (Lipoproteine niedriger Dichte) auf der Innenfläche der Blutgefäße in Form von Cholesterin-Plaques – also Arteriosklerose – zusammen.

Als zweithäufigste Ursache für eine verminderte Elastizität der Aortenwände sehen Fachleute die arterielle Hypertonie, vor allem die isolierte systolische arterielle Hypertonie. Eine allmähliche Zunahme der Dichte des Endothels, der subendothelialen und medialen Schichten der Aortenwände unter Bildung dichter Faserstrukturen macht diese steifer. Dies geschieht vermutlich aufgrund des konstanten hydromechanischen Drucks des Blutes, das sich kontinuierlich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 cm/s durch das Gefäß bewegt, und eines Blutdrucks von mindestens 120 mmHg. Obwohl genau dieser Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der Entstehung von Bluthochdruck und einer erhöhten Steifheit der Aortenwände in letzter Zeit in Frage gestellt wurde und eine umgekehrte Reihenfolge aufweisen könnte.

Außerdem kann die Gefäßwand teilweise an Elastizität verlieren durch:

- altersbedingte fibröse Involution des Gewebes der Aortenwände;

- chronische Entzündung der Aorta (Aortitis), die bei Tuberkulose, Syphilis und Streptokokkeninfektionen auftritt;

- das Vorhandensein systemischer Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis, systemische Sklerodermie oder Lupus);

- genetisch bedingte Kollagenopathie (Bindegewebsdysplasie) in Form eines vaskulären Syndroms mit endothelialer Dysfunktion.

Risikofaktoren

Zu den Risikofaktoren für eine Verdickung der Aortenwände zählen Angiologen und Kardiologen neben einer erblichen Veranlagung und angeborenen Aortenherzfehlern:

- Altersfaktor;

- Rauchen, Alkoholmissbrauch, übermäßige körperliche Aktivität;

- zu viel tierisches Fett in der Ernährung (was zu erhöhten LDL-Werten beiträgt);

- metabolisches Syndrom;

- Diabetes mellitus.

Ein wichtiger Risikofaktor für eine verminderte Gefäßelastizität ist ein Kupfermangel im Körper, der die Stärke der Querverbindungen in den Molekülen der fibrillären Proteine Elastin und Kollagen (die die Hauptbestandteile des Gefäßwandgewebes sind) verringert.

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

Pathogenese

Die Pathogenese einer erhöhten Aortendichte hängt direkt von ihrer Ursache ab und liegt in den strukturellen Merkmalen der Wand dieses Gefäßes.

Die Aorta ist eine elastische Arterie mit drei Membranen: der inneren, mittleren und äußeren. Die innere Membran (Intima) besteht aus großen, miteinander verbundenen Endothelzellen. Daran schließt sich die subendotheliale Schicht aus amorphen Kollagen- und Elastinfasern an. Darüber befindet sich die Elastinmembran, die die Intima von der mittleren Membran trennt.

Die mittlere Schicht der Aorta ist eine extrazelluläre Matrix, die Kollagen, Myozyten (glatte Muskelzellen), Glykosaminoglykane, Fibroblastenzellen, das Strukturprotein Fibronektin und verschiedene Immunzellen enthält. Die äußere Schicht der Aorta wird von Elastin- und Kollagenfasern gebildet.

Es ist diese Struktur der Aortenwände, die ihre Elastizität, Festigkeit und biomechanischen Eigenschaften gewährleistet, die die hämodynamischen Funktionen dieses Blutgefäßes bestimmen. Während der Systole (Kontraktion der linken Herzkammer) können die Aortenwände den Blutausstoß aufnehmen, während sich das Gefäß ausdehnt. Die Dehnung der Wand liefert potenzielle Energie, die es ermöglicht, den Blutdruck während der diastolischen Phase des Herzzyklus aufrechtzuerhalten, da die Aorta während dieser Zeit passiv komprimiert wird. Und der elastische Rückstoß seiner Wände trägt dazu bei, die Energie der Myokardkontraktionen zu erhalten und die vom Herzen erzeugte Pulswelle zu glätten.

Hoher Blutdruck (arterielle Hypertonie) führt zu einer ständigen Spannung der Aortenwände und führt mit der Zeit zu einem Verlust ihrer Elastizität.

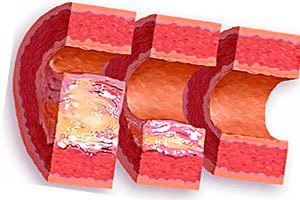

Eine sklerotische Verdickung der Aortenwände bei Arteriosklerose entsteht durch die Ansammlung von Lipiden in der mittleren Schicht ihrer Wand, die in Form von Cholesterinkonglomeraten oder Cholesterinplaques direkt in die interzelluläre Matrix eingebracht werden und allmählich in das Gefäß hineinwachsen, wodurch dessen Wand verdickt und das Lumen verringert wird.

Auch die elastische Schicht der Aortenwand unterliegt involutionären Veränderungen, deren Pathogenese darauf zurückzuführen ist, dass ihre strukturelle Homogenität mit zunehmendem Alter durch fokale Fibrose oder Verkalkung gestört wird.

Der alterstypische Anstieg des Fibronektinspiegels in den Endothelzellen der Aortenmembran führt nicht nur zur Thrombozytenaggregation und Bildung von Agglutinationsthromben, sondern aktiviert auch die Synthese von Wachstumsfaktoren (PDGF, bFGF, TGF) durch das Endothel. Dadurch nimmt die Proliferation von Fibroblasten und Myozyten zu, und die Aortenwand verdickt und verdichtet sich.

Wie Experten anmerken, kann der Fibronektinspiegel bei Patienten mit metabolischem Syndrom in jedem Alter ansteigen.

Symptome Aortendichtungen

Eine Abnahme der Elastizität der Aortenwand in einem frühen Stadium des pathologischen Prozesses manifestiert sich in keiner Weise. Darüber hinaus wird eine Aortenverdichtung in der Fluorographie häufig spontan festgestellt – ohne jegliche Beschwerden der Patienten.

Darüber hinaus sind die Symptome einer Aortenverdichtung unspezifisch. Beispielsweise kann eine mäßige Verdichtung der Aorta im Bereich ihres Bogens mit häufigen Kopfschmerzen, Schwindel und erhöhter Müdigkeit einhergehen.

Bei einer Verdichtung der Aortenwurzel und ihres aufsteigenden Anteils kommt es zu Beschwerden im Mediastinum, erhöhtem Puls und Schmerzen hinter dem Brustbein bei körperlicher Anstrengung. Angina-ähnliche Anfälle können auftreten, wenn die Verdichtung der Aortenklappe mit einer linksventrikulären Hypertrophie einhergeht.

Bei einer Verdichtung der Bauchaorta können Patienten über Gewichtsverlust, Verdauungsprobleme, ziehende Bauchschmerzen, Krämpfe in der Muskulatur der unteren Extremitäten, Schmerzen in den Beinen beim Gehen und einseitige Lahmheit klagen.

Formen

Die Aorta ist die Hauptschlagader des Körperkreislaufs. Sie entspringt in der linken Herzkammer und verläuft bis zur Bauchhöhle, wo sie sich in zwei kleinere (Becken-)Arterien aufteilt. Fachärzte bestimmen die Art der Aortenkompression anhand ihrer Lage.

Wird am Anfang der Aorta – im Bereich ihres erweiterten (bulbären) Teils – eine Zunahme der Gefäßwanddichte festgestellt, spricht man von einer Verdichtung der Aortenwurzel.

Im selben Teil, neben der Gefäßmündung, befindet sich die aufsteigende Aorta (nicht länger als 5-6 cm), die links im Brustkorb entspringt - nahe der Unterkante des dritten Interkostalraums und bis zur zweiten Rippe rechts im Brustkorb aufsteigt. Bei dieser Lokalisation wird eine Verdichtung der aufsteigenden Aorta festgestellt.

Da die aufsteigende Aorta von der Aortenklappe des Herzens ausgeht, die den Blutfluss aus der linken Herzkammer in die Aorta reguliert (und einen Rückfluss des Blutes verhindert), kann es außerdem zu einer Verdickung der Aortenklappe kommen.

Eine Aorteninsuffizienz geht mit einer Verdickung der Klappensegel (elastische Verschlussstrukturen) der Aortenklappe einher. Der anatomische und funktionelle Zusammenhang kann sich in einer gleichzeitigen Gefäßpathologie wie einer Verdickung der Aortenwände und -segel äußern.

Auch eine Verdichtung der Aorta sowie der Klappensegel der Aorten- und Mitralklappe kann festgestellt werden. Wenn die Aortenklappe des Herzens die Aorta vom linken Ventrikel trennt, trennt die Mitralklappe den linken Vorhof davon und verhindert, dass das Blut während der systolischen Kontraktion in die entgegengesetzte Richtung fließt (d. h., sie verhindert eine Regurgitation).

Eine Verdickung des Aortenbogens bedeutet eine Lokalisation der Pathologie im Bereich der Biegung des aufsteigenden Teils dieses Gefäßes auf Höhe der zweiten Rippe nach links oben (oberhalb der linken Lungenarterie und des linken Bronchus). Vom Bogen selbst zweigen drei große Arterien ab: der Truncus brachiocephalicus, die linke Halsschlagader und die linke Arteria subclavia.

Die Bauchaorta ist Teil der absteigenden Aorta und befindet sich unterhalb des Zwerchfells. Eine Verengung der Bauchaorta kann den normalen Blutfluss durch die von ihr abzweigenden Arterien – die Becken- und Mesenterialarterien – beeinträchtigen.

Wenn eine Verdichtung der Aorta und des linken Ventrikels (im Sinne seiner Wände) festgestellt wird, bedeutet dies, dass anhaltender Bluthochdruck beim Patienten zu einer Hypertrophie des linken Ventrikels (Verdickung seiner Wand) bei gleichzeitiger Schädigung der Aortenwand jeglicher Ätiologie geführt hat. Angesichts aller negativen Folgen einer solchen Kombination für die Hämodynamik weisen Kardiologen auf ihre Gefahr hin: Die Sterblichkeitsrate beträgt 35-38 Fälle pro Tausend.

Komplikationen und Konsequenzen

Ist eine Aortenverdickung gefährlich und welche Risiken bestehen? Die Aortenverdickung ist eine pathologische Erkrankung des Gefäßsystems, die bestimmte, auch lebensbedrohliche Folgen und Komplikationen mit sich bringt.

Einerseits verengt eine Schädigung der Aorta durch Cholesterin-Plaques das Lumen des Gefäßes und verringert die Elastizität seiner Wände. Andererseits führt dies zu einer Verdichtung und Erweiterung des Aortenaneurysmas. Gleichzeitig kann ein ständig hoher Blutdruck an den Wänden der Aorta zu deren Dissektion führen, was mit einer Perforation der Gefäßwand mit enormem Blutverlust und tödlichem Ausgang verbunden ist.

Lesen Sie auch – Aneurysma der Bauchaorta

Die Verdickung der Aorta und der Aortenklappensegel führt zu einer Insuffizienz mit diastolischer Regurgitation eines Teils des Blutes in den Ventrikel, was dessen Volumen vergrößert und den Druck während der Diastole erhöht. Infolgedessen entwickelt sich eine linksventrikuläre Hypertrophie, die fortschreiten und eine Verletzung ihrer kontraktilen Funktionen verursachen kann.

Die Folge schwerer Fälle mit Verdichtung eines erheblichen Teils der Aorta ist eine Verletzung des Koronarblutflusses und eine Myokardischämie, die manchmal irreversibel ist.

Diagnose Aortendichtungen

Um eine Pathologie der Aortenwände festzustellen, sollten – sofern der Patient keine Vorgeschichte von Arteriosklerose oder metabolischem Syndrom hat – Blutuntersuchungen auf Zucker und Cholesterin durchgeführt werden.

Ärzte können eine Verdickung der Aorta mittels Fluorographie (Röntgenaufnahme des Brustkorbs) erkennen; eine Verdickung der Aorta ist auch im Herzultraschall deutlich sichtbar.

Darüber hinaus verwendet die instrumentelle Diagnostik:

- Elektrokardiographie (EKG);

- Ultraschall-Echokardiographie;

- Angiographie mit Kontrastmittel;

- MRT.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Aortendichtungen

Bei einer Verdickung der Aortenwände richtet sich die Behandlung nach den Ursachen dieser Erkrankung. So werden bei Arteriosklerose mit Schädigung der Aortenwände durch Cholesterinplaques Medikamente eingesetzt, die den Cholesterinspiegel im Blut senken und dessen Produktion im Körper reduzieren. Näheres dazu finden Sie unter „ Behandlung von hohem Cholesterinspiegel“ und „Wie kann man den Cholesterinspiegel im Blut ohne Medikamente senken?“.

Bei jeglicher Ätiologie einer verminderten Elastizität der Aortenwände werden die Vitamine C, E, B5 und PP sowie die mehrfach ungesättigten Fettsäuren Omega-3 und Omega-6 empfohlen.

In Fällen, in denen die genaue Ursache der Erkrankung nicht geklärt ist, erhält der Patient – sofern keine Symptome vorliegen – Standardratschläge: Achten Sie auf eine gesunde Lebensführung, ernähren Sie sich richtig und vermeiden Sie Stress.

Die chirurgische Behandlung wird durchgeführt:

- bei einer Aortendissektion – durch die Einlage eines Stents in das Gefäß an der beschädigten Stelle oder durch Endoprothetik;

- bei Verdichtung der Aorten- und Mitralklappensegel – deren plastische Korrektur oder vollständiger Ersatz;

- bei Aneurysma – Resektion mit Ersatz des entfernten Bereichs durch eine Prothese.

Volksheilmittel gegen Aortenverdichtung

Das wirksamste Volksheilmittel ist Knoblauchöl. Zur Zubereitung schälen und hacken Sie eine große Knoblauchknolle und mischen Sie sie mit 200-250 ml Maisöl.

Diese Mischung sollte im Laufe des Tages regelmäßig umgerührt werden. Anschließend sollte der Behälter fest verschlossen und für eine Woche an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

Knoblauchöl wird dreimal täglich (30-40 Minuten vor den Mahlzeiten) einen Teelöffel eingenommen. Eine solche Behandlung dauert drei Monate, danach ist eine einmonatige Pause erforderlich.

Verhütung

Prognose

Die Prognose einer Verdickung der Aortenwand sowie deren Behandlung werden durch die Ursachen dieser Pathologie bestimmt …

Glücklicherweise kommt es nicht sehr häufig zu Aortenrupturen aufgrund von Dissektion und Aneurysma, aber selbst ein rechtzeitiges Eingreifen kann in 90 % der Fälle nicht vor dem Tod retten.