Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Basaliom der Haut (Basalzellkrebs)

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Das Basalzellkarzinom (Syn.: Basaliom, Basalzellepitheliom, Ulcus rodens, Epithelioma basocellulare) ist ein häufiger Hauttumor mit ausgeprägtem destruktivem Wachstum, Rezidivneigung und in der Regel keiner Metastasierung, weshalb in der russischen Literatur häufiger der Begriff „Basaliom“ verwendet wird.

Ursachen Hautbasaliome

Die Frage der Histogenese ist noch nicht geklärt. Die meisten Forscher vertreten die dysontogenetische Theorie der Entstehung, wonach sich Basaliome aus pluripotenten Epithelzellen entwickeln. Sie können sich in verschiedene Richtungen differenzieren. Genetische Faktoren, Immunerkrankungen und negative äußere Einflüsse (starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit krebserregenden Substanzen) spielen bei der Krebsentstehung eine wichtige Rolle. Basaliome können sich sowohl auf klinisch unveränderter Haut als auch vor dem Hintergrund verschiedener Hauterkrankungen (senile Keratose, Radiodermatitis, tuberkulöser Lupus, Nävi, Psoriasis usw.) entwickeln.

Das Basaliom ist ein langsam wachsender und selten metastasierender Basalzellkrebs, der in der Epidermis oder den Haarfollikeln entsteht und dessen Zellen den Basalzellen der Epidermis ähneln. Es gilt nicht als Krebs oder gutartige Neubildung, sondern als eine besondere Tumorart mit lokal destruktivem Wachstum. Manchmal verwandelt sich das Basaliom unter dem Einfluss starker Karzinogene, vor allem Röntgenstrahlen, in ein Basalzellkarzinom. Die Frage der Histogenese ist noch nicht geklärt. Einige glauben, dass sich Basaliome aus dem primären Epithelrudiment entwickeln, andere - aus allen Epithelstrukturen der Haut, einschließlich embryonaler Rudimente und Entwicklungsdefekte.

Risikofaktoren

Zu den auslösenden Faktoren zählen Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, Röntgenstrahlen, Verbrennungen und Arseneinnahme. Daher tritt Basaliom häufig bei Menschen mit Hauttyp I und II sowie bei Albinos auf, die über lange Zeit intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren. Es ist bekannt, dass übermäßige Sonneneinstrahlung in der Kindheit viele Jahre später zur Tumorentwicklung führen kann.

Pathogenese

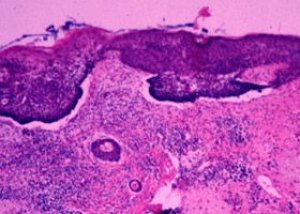

Die Epidermis ist leicht atrophisch, manchmal ulzeriert, und es kommt zu einer Proliferation tumorbasophiler Zellen, ähnlich den Zellen der Basalschicht. Anaplasie ist schwach ausgeprägt, und es gibt nur wenige Mitosen. Basaliome metastasieren selten, da Tumorzellen, die in den Blutkreislauf gelangen, aufgrund des Mangels an Wachstumsfaktoren, die vom Tumorstroma produziert werden, nicht proliferieren können.

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

Pathomorphologie des Basalzellkarzinoms der Haut

Histologisch wird das Basalzellkarzinom in undifferenzierte und differenzierte unterteilt. Zur undifferenzierten Gruppe gehören solide, pigmentierte, morpheaartige und oberflächliche Basaliome, während zur differenzierten Gruppe keratotische (mit piloider Differenzierung), zystische und adenoide (mit glandulärer Differenzierung) sowie mit Talgdrüsendifferenzierung gehören.

Die internationale Klassifikation der WHO (1996) identifiziert die folgenden morphologischen Varianten des Basalzellkarzinoms: oberflächliches multizentrisches, koduläres (solide, adenoid-zystisches), infiltrierendes, nicht-sklerosierendes, sklerosierendes (desmoplastisches, morphea-artiges), fibroepitheliales; mit Anhangsdifferenzierung – follikulär, ekkrin, metatypisches (basosquamöses), keratotisches. Die morphologische Grenze aller Varianten ist jedoch unklar. So kann ein unreifer Tumor adenoide Strukturen aufweisen, umgekehrt finden sich bei seiner organoiden Struktur oft Herde unreifer Zellen. Auch besteht keine vollständige Übereinstimmung zwischen dem klinischen und dem histologischen Bild. Gewöhnlich besteht eine Übereinstimmung nur bei Formen wie oberflächlich, fibroepithelial, sklerodermieartig und pigmentiert.

Bei allen Basaliomtypen ist das wichtigste histologische Kriterium das Vorhandensein typischer Epithelzellkomplexe mit dunkel gefärbten ovalen Kernen im zentralen Bereich und palisadenförmiger Anordnung entlang der Peripherie der Komplexe. Diese Zellen ähneln basalen Epithelzellen, unterscheiden sich jedoch von diesen durch das Fehlen interzellulärer Brücken. Ihre Kerne sind meist monomorph und unterliegen keiner Anaplasie. Das Bindegewebsstroma proliferiert zusammen mit der zellulären Komponente des Tumors, die sich bündelförmig zwischen den Zellsträngen befindet und diese in Läppchen unterteilt. Das Stroma ist reich an Glykosaminoglykanen und färbt sich mit Toluidinblau metachromatisch. Es enthält viele Gewebebasophile. Häufig finden sich Retraktionslücken zwischen Parenchym und Stroma, die viele Autoren als Fixationsartefakt betrachten, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer übermäßigen Hyaluronidase-Sekretion nicht bestritten wird.

Das solide Basalzellkarzinom ist die häufigste der undifferenzierten Formen. Histologisch besteht es aus unterschiedlich geformten und großen Strängen und Zellen kompakt angeordneter basaloider Zellen mit unklaren Grenzen, die einem Synzytium ähneln. Solche Komplexe basaler Epithelzellen sind an der Peripherie von länglichen Elementen umgeben, die einen charakteristischen „Lattenzaun“ bilden. Zellen im Zentrum der Komplexe können dystrophische Veränderungen mit der Bildung zystischer Hohlräume erfahren. So können neben soliden Strukturen auch zystische Strukturen existieren, die eine solide-zystische Variante bilden. Manchmal sind destruktive Massen in Form von Zelldetritus mit Calciumsalzen verkrustet.

Das pigmentierte Basalzellkarzinom ist histologisch durch eine diffuse Pigmentierung gekennzeichnet und geht mit dem Vorhandensein von Melanin in seinen Zellen einher. Das Tumorstroma enthält eine große Anzahl von Melanophagen mit einem hohen Gehalt an Melaningranula.

Eine erhöhte Pigmentmenge wird normalerweise bei der zystischen Variante nachgewiesen, seltener bei der soliden und oberflächlichen multizentrischen Variante. Basaliome mit ausgeprägter Pigmentierung enthalten viel Melanin in den Epithelzellen oberhalb des Tumors, in seiner gesamten Dicke bis zum Stratum corneum.

Oberflächliches Basalzellkarzinom ist häufig multipel. Histologisch besteht es aus kleinen, multiplen festen Komplexen, die mit der Epidermis verbunden sind, als ob sie an ihr "aufgehängt" wären und nur den oberen Teil der Dermis bis zur retikulären Schicht einnehmen. Lymphohistiozytäre Infiltrate finden sich häufig im Stroma. Die Vielzahl der Herde weist auf die multizentrische Entstehung dieses Tumors hin. Oberflächliches Basaliom tritt nach der Behandlung häufig entlang der Narbenperipherie wieder auf.

Das sklerodermieähnliche Basalzellkarzinom oder der Typ „Morphea“ ist durch eine reichliche Entwicklung von Bindegewebe vom sklerodermieähnlichen Typ gekennzeichnet, bei dem schmale Stränge basaler Epithelzellen „eingemauert“ sind und tief in die Dermis bis zum Unterhautgewebe reichen. Polysadenartige Strukturen sind nur in großen Strängen und Zellen zu sehen. Die reaktive Infiltration um Tumorkomplexe, die sich zwischen massivem Bindegewebsstroma befinden, ist normalerweise spärlich und in der Zone des aktiven Wachstums an der Peripherie ausgeprägter. Das weitere Fortschreiten destruktiver Veränderungen führt zur Bildung kleiner (kribriformer) und größerer zystischer Hohlräume. Manchmal sind destruktive Massen in Form von Zelldetritus mit Calciumsalzen verkrustet.

Das Basalzellkarzinom mit glandulärer Differenzierung oder adenoidem Typ ist durch das Vorhandensein von schmalen Epithelsträngen, die aus mehreren, manchmal 1-2 Zellreihen bestehen und tubuläre oder alveoläre Strukturen bilden, zusätzlich zu festen Bereichen gekennzeichnet. Die peripheren Epithelzellen der letzteren haben eine kubische Form, wodurch der polyadenartige Charakter fehlt oder weniger deutlich ausgeprägt ist. Die inneren Zellen sind größer, manchmal mit einer ausgeprägten Kutikula, die Hohlräume der Röhren oder Alveolarstrukturen sind mit Epithelmuzin gefüllt. Die Reaktion mit karzinoembryonalem Antigen führt zu einer positiven Färbung von extrazellulärem Muzin auf der Oberfläche der Zellen, die die gangartigen Strukturen auskleiden.

Das Basalzellkarzinom mit zylindrischer Differenzierung ist durch das Vorhandensein von Keratinisierungsherden gekennzeichnet, die von stachelzellähnlichen Zellen in den Komplexen der basalen Epithelzellen umgeben sind. In diesen Fällen erfolgt die Keratinisierung ohne das Keratohyalinstadium, das der keratogenen Zone des Isthmus normaler Haarfollikel ähnelt und eine trichomartige Differenzierung aufweisen kann. Manchmal finden sich unreife, gemolkene Follikel mit ersten Anzeichen der Haarschaftbildung. In einigen Varianten bilden sich Strukturen, die embryonalen Haarrudimenten ähneln, sowie glykogenhaltige Epithelzellen, die den Zellen der äußeren Schicht der Haarzwiebel entsprechen. Manchmal kann die Differenzierung zum follikulären basaloiden Hamartom schwierig sein.

Basalzellkarzinome mit Talgdrüsendifferenzierung sind selten und zeichnen sich durch das Auftreten von für Talgdrüsen typischen Herden oder Einzelzellen zwischen den basalen Epithelzellen aus. Einige von ihnen sind groß, siegelringförmig, mit hellem Zytoplasma und exzentrisch angeordneten Kernen. Bei der Färbung mit Sudan III lässt sich Fett in ihnen nachweisen. Lipozyten sind deutlich weniger differenziert als in einer normalen Talgdrüse; es werden Übergangsformen zwischen ihnen und den umgebenden basalen Epithelzellen beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass diese Krebsart histogenetisch mit den Talgdrüsen assoziiert ist.

Der fibroepitheliale Typ (Syn.: Pinkus-Fibroepitheliom) ist eine seltene Form des Basalioms, die am häufigsten im lumbosakralen Bereich auftritt und mit seborrhoischer Keratose und oberflächlichem Basaliom kombiniert werden kann. Klinisch kann er einem Fibropapillom ähneln. Es wurden Fälle mit multiplen Läsionen beschrieben.

Histologisch finden sich in der Dermis schmale und lange Stränge basaler Epithelzellen, die sich von der Epidermis aus erstrecken und von hyperplastischem, oft ödematösem, mukoidem Stroma mit einer großen Anzahl von Fibroblasten umgeben sind. Das Stroma ist reich an Kapillaren und Gewebebasophilen. Epithelstränge anastomosieren miteinander und bestehen aus kleinen dunklen Zellen mit wenig Zytoplasma und runden oder ovalen, intensiv gefärbten Kernen. Manchmal finden sich in solchen Strängen kleine Zysten, die mit homogenem eosinophilem Inhalt oder Hornmassen gefüllt sind.

Das nevobasozelluläre Syndrom (Syn. Gordin-Goltz-Syndrom) ist ein polyorganotropes, autosomal-dominantes Syndrom, das zu den Phakomatosen gehört. Es basiert auf einem Komplex hyper- oder neoplastischer Veränderungen infolge embryonaler Entwicklungsstörungen. Das Kardinalsymptom ist das Auftreten multipler Basaliome in der frühen Lebensphase, begleitet von odontotischen Kieferzysten und Rippenanomalien. Es können Katarakte und Veränderungen des zentralen Nervensystems auftreten. Charakteristisch sind außerdem häufige Veränderungen der Handflächen und Fußsohlen in Form von „Vertiefungen“, in denen sich histologisch auch basaloide Strukturen finden. Nach der frühen nävoid-basaliomatösen Phase treten nach mehreren Jahren, meist während der Pubertät, in diesen Bereichen ulzerative und lokal destruktive Formen als Indikator für den Beginn der onkologischen Phase auf.

Histologische Veränderungen bei diesem Syndrom unterscheiden sich praktisch nicht von den oben genannten Basaliomarten. Im Bereich der palmar-plantaren "Depressionen" treten Defekte des Stratum corneum der Epidermis mit Ausdünnung der übrigen Schichten und dem Auftreten zusätzlicher Epithelprozesse aus kleinen typischen Basaloidzellen auf. Große Basaliome entwickeln sich an diesen Stellen selten. Einzelne Basalzellherde linearer Natur umfassen alle Varianten organoider Basaliome.

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

[ 24 ], [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ]

Histogenese des Basalzellkarzinoms der Haut

Basaliome können sich sowohl aus Epithelzellen als auch aus dem Epithel des Talgdrüsenkomplexes entwickeln. M. Hundeiker und H. Berger (1968) zeigten anhand von Serienschnitten, dass sich der Tumor in 90 % der Fälle aus der Epidermis entwickelt. Histochemische Untersuchungen verschiedener Krebsarten zeigen, dass Glykogen und Glykosaminoglykane im Tumorstroma der meisten Zellen, insbesondere in adamantinen und zylindromatösen Mustern, gefunden werden. Glykoproteine finden sich ständig in den Basalmembranen.

Elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten, dass die meisten Zellen von Tumorkomplexen einen Standardsatz von Organellen enthalten: kleine Mitochondrien mit dunkler Matrix und freie Polyribosomen. An den Kontaktstellen fehlen Interzellularbrücken, es finden sich jedoch fingerförmige Auswüchse und eine geringe Anzahl desmosomartiger Kontakte. An den Stellen der Verhornung finden sich Zellschichten mit erhaltenen Interzellularbrücken und eine große Anzahl von Tonofilamenten im Zytoplasma. Gelegentlich finden sich Zellzonen mit Zellmembrankomplexen, was als Ausdruck glandulärer Differenzierung interpretiert werden kann. Das Vorhandensein von Melanosomen in einigen Zellen weist auf eine Pigmentdifferenzierung hin. In basalen Epithelzellen fehlen die für reife Epithelzellen charakteristischen Organellen, was auf ihre Unreife hinweist.

Man geht derzeit davon aus, dass sich dieser Tumor unter dem Einfluss verschiedener äußerer Reize aus pluripotenten Keimepithelzellen entwickelt. Histologisch und histochemisch wurde der Zusammenhang zwischen Basalzellkarzinom und der Anagenphase des Haarwachstums nachgewiesen und die Ähnlichkeit mit proliferierenden embryonalen Haarrudimenten hervorgehoben. R. Nolunar (1975) und M. Kumakiri (1978) gehen davon aus, dass sich dieser Tumor in der Keimschicht des Ektoderms entwickelt, wo unreife Basalepithelzellen mit Differenzierungspotenzial gebildet werden.

[ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

[ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

Symptome Hautbasaliome

Das Basaliom der Haut hat das Aussehen einer einzelnen Formation, halbkugelförmig, oft abgerundet, leicht über das Hautniveau erhaben, rosa oder graurot mit perlmuttartigem Schimmer, unterscheidet sich aber möglicherweise nicht von normaler Haut. Die Oberfläche des Tumors ist glatt, in seiner Mitte befindet sich meist eine kleine Vertiefung, die mit einer dünnen, locker haftenden serösen Schuppenkruste bedeckt ist, bei deren Entfernung meist Erosion auftritt. Der Rand des ulzerierten Elements ist kammförmig verdickt, besteht aus kleinen weißlichen Knötchen, die üblicherweise als "Perlen" bezeichnet werden und diagnostischen Wert haben. In diesem Zustand kann der Tumor jahrelang bestehen und langsam zunehmen.

Basaliome können multipel sein. Die primäre multiple Form tritt nach KV Daniel-Beck und AA Kolobjakov (1979) in 10 % der Fälle auf, die Anzahl der Tumorherde kann mehrere Dutzend oder mehr erreichen, was eine Manifestation des Gorlin-Goltz-nevobasozellulären Syndroms sein kann.

Alle Symptome des Basalioms der Haut, einschließlich des Gorlin-Goltz-Syndroms, ermöglichen die Unterscheidung folgender Formen: nodulär-ulzerativ (Ulcus rodens), oberflächlich, sklerodermieartig (Morphea-Typ), pigmentiert und fibroepithelial. Bei multiplen Läsionen können die oben genannten klinischen Typen in verschiedenen Kombinationen auftreten.

Formen

Der oberflächliche Typ beginnt mit dem Auftreten eines begrenzten schuppigen rosa Flecks. Dann erhält der Fleck klare Konturen, eine ovale, runde oder unregelmäßige Form. Entlang des Randes der Läsion erscheinen dichte kleine glänzende Knötchen, die ineinander übergehen und einen kammartigen Rand bilden, der sich über das Hautniveau erhebt. Das Zentrum der Läsion sinkt leicht ab. Die Farbe der Läsion wird dunkelrosa, braun. Die Läsionen können einzeln oder multipel auftreten. Unter den oberflächlichen Formen unterscheidet man das selbstvernarbende oder pagetoide Basaliom mit einer Atrophie- (oder Vernarbungs-)Zone im Zentrum und einer Kette kleiner, dichter, opaleszierender, tumorähnlicher Elemente entlang der Peripherie. Die Läsionen erreichen eine signifikante Größe. Normalerweise sind sie multipler Natur und verlaufen persistent. Das Wachstum ist sehr langsam. In ihren klinischen Symptomen kann es dem Morbus Bowen ähneln.

Beim pigmentierten Typ ist die Farbe der Läsion bläulich, violett oder dunkelbraun. Dieser Typ ähnelt stark dem Melanom, insbesondere dem knotigen Melanom, weist jedoch eine dichtere Konsistenz auf. In solchen Fällen kann eine dermatoskopische Untersuchung von großem Nutzen sein.

Der Tumortyp ist durch das Auftreten eines Knotens gekennzeichnet, der allmählich an Größe zunimmt und einen Durchmesser von 1,5–3 cm oder mehr erreicht. Er nimmt ein rundes Aussehen und eine stauende rosa Farbe an. Die Oberfläche des Tumors ist glatt mit ausgeprägten Teleangiektasien, manchmal mit gräulichen Schuppen bedeckt. Manchmal ulzeriert sein zentraler Teil und wird mit dichten Krusten bedeckt. Selten ragt der Tumor über das Hautniveau hinaus und hat einen Stiel (fibroepithelialer Typ). Je nach Größe werden klein- und großknotige Formen unterschieden.

Der ulzerative Typ tritt als primäre Variante oder als Folge einer Ulzeration der oberflächlichen oder tumorösen Form des Neoplasmas auf. Charakteristisch für die ulzerative Form ist eine trichterförmige Ulzeration mit einem massiven Infiltrat (Tumorinfiltration), das mit dem darunterliegenden Gewebe verschmolzen ist und keine klaren Grenzen aufweist. Das Infiltrat ist deutlich größer als das Ulcus rodens selbst. Es besteht eine Tendenz zu tiefer Ulzeration und Zerstörung des darunterliegenden Gewebes. Manchmal geht die ulzerative Form mit papillomatösen, warzenartigen Wucherungen einher.

Der sklerodermieähnliche oder narbig-atrophische Typ ist eine kleine, klar abgegrenzte Läsion mit einer Verdichtung an der Basis, die fast nicht über das Hautniveau hinausragt und eine gelblich-weißliche Farbe aufweist. Im Zentrum können atrophische Veränderungen und Dyschromie festgestellt werden. Periodisch können entlang der Peripherie des Elements Erosionsherde unterschiedlicher Größe auftreten, die mit einer leicht ablösbaren Kruste bedeckt sind, was für die zytologische Diagnostik sehr wichtig ist.

Der Fibroepitheltumor Pinkus wird als Basaliomtyp klassifiziert, obwohl sein Verlauf günstiger ist. Klinisch erscheint er als hautfarbener Knoten oder Plaque von dichter, elastischer Konsistenz und unterliegt praktisch keiner Erosion.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

Das Basaliom muss vom Keratoakanthom, dem spinozellulären Epitheliom, der molaren Pyodermie, dem Morbus Bowen, der seborrhoischen Keratose, dem Lichen sclerosus, dem malignen Melanom und dem kutanen Lymphozytom unterschieden werden.

[ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

[ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ], [ 51 ], [ 52 ], [ 53 ], [ 54 ], [ 55 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Hautbasaliome

Die Behandlung des Basalzellkarzinoms besteht in der chirurgischen Entfernung des Tumors in gesunder Haut. Kryodestruktion wird häufig angewendet. Strahlentherapie kommt zum Einsatz, wenn die Operation zu kosmetischen Defekten führt.

Zur äußerlichen Anwendung kommen Prospidin- und Colchaminsalben zum Einsatz.

Weitere Informationen zur Behandlung