Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Chronische alkoholische Hepatitis

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Alkoholische Hepatitis ist ein entzündlicher Prozess. Sie tritt vor dem Hintergrund starken Alkoholkonsums auf. Dadurch wird das Organ durch Giftstoffe beeinträchtigt. Die chronische Form der Erkrankung tritt 5-7 Jahre nach Beginn des Entzündungsprozesses auf. Das Ausmaß kann schwerwiegend sein und hängt von der Qualität und Menge des konsumierten Alkohols ab.

ICD-10-Code

Der Einfachheit halber wurde eine spezielle internationale Klassifikation der Krankheit erstellt. Dank ihr ist die Diagnose weltweit verständlich. Kurz gesagt: Diese Kodierung wird überall verwendet. Hepatitis ist eine Erkrankung des Verdauungssystems.

K00–K93 Erkrankungen des Verdauungssystems. K00–K14 Erkrankungen der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und des Kiefers. K20–K31 Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms. K35–K38 Erkrankungen des Blinddarms. K40–K46 Hernien. K50–K52 Nichtinfektiöse Enteritis und Colitis.

K55-K63 Sonstige Darmerkrankungen. K65-K67 Erkrankungen des Bauchfells

K80-K87 Erkrankungen der Gallenblase, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse. K90-K93 Sonstige Erkrankungen des Verdauungssystems

K70-K77 Lebererkrankungen.

- K70 Alkoholische Lebererkrankung (Alkoholische Lebererkrankung, Leberzirrhose).

- K70.0 Alkoholische Fettlebererkrankung.

- K70.1 Alkoholische Hepatitis.

- K70.2 Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber.

- K70.3 Alkoholische Leberzirrhose.

- K70.4 Alkoholisches Leberversagen (Leberversagen).

- K70.9 Alkoholische Lebererkrankung, nicht näher bezeichnet

- K71 Toxische Leberschädigung.

- K72 Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert (Leberversagen).

- K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert (Hepatitis, chronisch).

- K74 Fibrose und Zirrhose der Leber (Leberzirrhose).

- K75 Andere entzündliche Erkrankungen der Leber.

- K76 Andere Lebererkrankungen.

- K77 Lebererkrankungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

Ursachen der chronischen alkoholischen Hepatitis

Der Name spricht für sich. Die Hauptursache für Leberprobleme ist starker Alkoholkonsum. Regelmäßiger Konsum alkoholischer Getränke in erhöhten Mengen beeinträchtigt früher oder später die Leber. Alkohol trägt zur Störung oxidativer Prozesse in Zellstrukturen bei. Er wirkt toxisch und schädigt das Organ. Letztlich kann sich eine Leberzirrhose entwickeln, die eine Lebertransplantation erforderlich macht.

Die Mindestmenge an Alkohol, die Entzündungen auslösen kann, beträgt regelmäßig 20–30 Gramm. Diese Zahl gilt für die weibliche Bevölkerung. Bei Männern ist sie etwas höher und beträgt 60–70 Gramm pro Tag. Wie aus diesen Statistiken hervorgeht, reicht bereits eine sehr geringe Menge Alkohol aus, um ernsthafte Probleme zu verursachen. Es gibt einfach keine anderen Gründe, die zur Entstehung von Entzündungen beitragen. Alkohol ist an allem schuld. Daher sollte sein Konsum auf ein Minimum reduziert werden.

Pathogenese

Die toxische Wirkung von Ethanol führt zur Sucht. Ethanol beeinflusst insbesondere die Konzentration von Acetaldehyd und Acetat im Blut. Der oxidative Prozess erhöht den NAD*H-/NAD+-Spiegel. Diese Indikatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer Fettleberdystrophie. Sobald die Konzentration des ersten Indikators ansteigt, kommt es zu einer erhöhten Synthese von Glycero-3-phosphat. Infolgedessen beginnen sich Fettsäuren aktiv in der Leber anzureichern.

Acetaldehyd hat eine hepatotoxische Wirkung. Sie manifestiert sich hauptsächlich durch die Intensivierung der Lipidperoxidation. Letztlich werden die Funktionen der Zellmembranen gestört. In Kombination mit Proteinen führt Acetaldehyd zu einer Veränderung der Struktur der Hepatozyten-Mikrotubuli. Dadurch entsteht alkoholisches Hyalgin. Der intrazelluläre Transport wird gestört und es kommt zu einer Hepatozytendystrophie.

Eine erhöhte Acetaldehydbildung führt zu einer verminderten Aktivität mitochondrialer Enzyme. Infolgedessen wird die Zytokinsynthese deutlich gesteigert. Die zelluläre Immunität ist deutlich beeinträchtigt. Letztlich ist die Leber starken negativen Auswirkungen ausgesetzt. Ein Entzündungsprozess beginnt, die Funktionalität wird beeinträchtigt. Infolgedessen entwickelt sich eine alkoholische Hepatitis, die in eine chronische Form übergeht.

Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Terminologie dieser Art von alkoholbedingten Leberschäden. LG Vinogradova (1990) gibt folgende Definition: „Chronische alkoholische Hepatitis“ ist ein Begriff, der zur Bezeichnung von Rückfällen einer akuten alkoholischen Hepatitis verwendet wird, die vor dem Hintergrund eines unvollständig abgeschlossenen vorherigen Anfalls einer akuten alkoholischen Hepatitis auftreten und zu einem spezifischen Leberschaden mit Merkmalen einer chronischen Hepatitis führen.

Histologisch lassen sich zwei Formen der chronischen alkoholischen Hepatitis unterscheiden: die chronisch-persistente und die chronisch-aktive. Morphologisch vereint die chronisch-persistente alkoholische Hepatitis die charakteristischen Merkmale der alkoholischen Hepatitis mit einer moderaten perizellulären und subsinusoidalen Fibrose in der dritten Zone des azinären Leberläppchens, einer Erweiterung der Pfortadergänge, einer Pfortaderfibrose und einer geringen Pfortaderinfiltration. Das klinische Bild umfasst Appetitlosigkeit, leichte Leberschmerzen, Aufstoßen, allgemeine Schwäche, eine leichte Lebervergrößerung und eine leichte Erhöhung der γ-Glutamyltranspeptidase-Aktivität im Blutserum.

Chronische alkoholische aktive Hepatitis kombiniert histologisch die Anzeichen einer alkoholischen Hepatitis mit aktiver Fibrose und hyaliner Nekrose in den Leberläppchen. Bei hoher Aktivität des pathologischen Prozesses sind Überbrückungen und multilobuläre Nekrose möglich. Klinische Manifestationen sind gekennzeichnet durch starke Schwäche, Appetitlosigkeit, Leberschmerzen, Gelbsucht, vergrößerte, dichte und schmerzhafte Leber, signifikante Veränderungen der Leberfunktionstests, insbesondere hohe Aktivität im Blutserum von γ-Glutamyltranspeptidase, Aminotransferasen und einen Anstieg des Immunglobulin-A-Gehalts im Blut.

Eine chronische alkoholische Hepatitis kann sich aufgrund zusätzlicher Autoimmunmechanismen – Sensibilisierung der T-Lymphozyten gegenüber alkoholischem Hyalin – auch unter Bedingungen der Alkoholabstinenz zu einer Leberzirrhose entwickeln.

Chronische alkoholische Hepatitis ist eine Lebererkrankung. Sie wird natürlich durch starken Alkoholkonsum verursacht. Diese Krankheit muss beseitigt werden, da sie sich in den meisten Fällen zu einer Leberzirrhose entwickelt. Beim Konsum alkoholischer Getränke bildet sich in der Leber Acetaldehyd. Dieses schädigt die Leberzellen stark. Es kann eine Reihe chemischer Reaktionen im Körper auslösen und so zu Organschäden führen.

Symptome einer chronischen alkoholischen Hepatitis

Die klinische Manifestation dieser Erkrankung beschränkt sich auf spärliche Symptome. So kann sich das Organ leicht vergrößern, und es treten Schmerzen auf. Starke Schmerzen und Appetitlosigkeit sind möglich. Mit der Zeit werden die Symptome durch Übelkeit und Erbrechen ergänzt. Es liegen keine körperlichen Daten vor.

Oft kommt es zu Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus. Die Libido nimmt ab, die Körpertemperatur steigt. Eine Reihe weiterer Anzeichen können identifiziert werden. So werden Nägel weiß, es treten Besenreiser auf, häufig entwickeln sich Palmarerytheme und Aszites. Diese Veränderungen sind direkt charakteristisch für die chronische Form der Erkrankung. Die im ersten Absatz beschriebenen Symptome treten im Anfangsstadium auf.

Der chronische Verlauf ist durch die Schwere der Symptome sowie deren Vielfalt gekennzeichnet. Sie können durchaus gleichzeitig auftreten. Wird die Behandlung nicht rechtzeitig begonnen, ist ein tödlicher Ausgang möglich. Dies ist auf die rasche Entwicklung einer Leberzirrhose zurückzuführen. Schwere Leberschäden erfordern eine Lebertransplantation. Der Risikofaktor liegt bei Menschen mit Untergewicht, Gelbsucht und erhöhter Leberdichte vor. Alkoholische Hepatitis in Kombination mit diesen Faktoren kann schwerwiegende Folgen haben.

Erste Anzeichen

Die Gefahr besteht darin, dass die Krankheit lange Zeit asymptomatisch verlaufen kann. Anzeichen treten erst in schweren Stadien auf. Eine Leberfunktionsstörung kann einen Verdacht auf ein Problem deuten. Der Betroffene beginnt sich schwach zu fühlen, er verspürt zunehmende Müdigkeit, sein Appetit lässt nach und sein Körpergewicht nimmt stark ab. Dies sind die ersten Anzeichen, auf die Sie achten sollten. In der Regel manifestiert sich das Schmerzsyndrom in diesem Stadium nicht besonders stark. Daher vermutet der Betroffene meist eine verminderte Immunität und andere Krankheiten. Er hat es nicht eilig, einen Arzt aufzusuchen.

Mit der Zeit beginnt sich das Schmerzsyndrom zu manifestieren. Es ähnelt eher Unbehagen und einem Schweregefühl im rechten Hypochondrium. Auch diese Situation stört den Betroffenen nicht besonders. Schließlich könnte man leicht annehmen, dass minderwertige Produkte konsumiert wurden. Alkoholiker verstehen in der Regel nicht, dass alle Probleme vor dem Hintergrund unkontrollierten Alkoholkonsums entstehen. Allmählich kommen Übelkeit, Erbrechen und ein bitterer Geschmack im Mund hinzu. Es kann zu bitterem Aufstoßen kommen. Dieses Symptom ist mit dem Konsum von Alkohol und fetthaltigen Lebensmitteln verbunden.

Auch Gelbsucht kann auftreten. Es tritt eine gelbliche Färbung der Lederhaut und der Mundschleimhaut auf. Mit fortschreitender Erkrankung kommt es zu einer Gelbfärbung der Haut. Manchmal kommen Juckreiz und eine vergrößerte Leber hinzu.

Was bedrückt dich?

Konsequenzen

Bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn kann es zu keinen Folgen kommen. In den meisten Fällen verläuft alles erfolgreich. Wenn alle Empfehlungen befolgt und alkoholische Getränke ausgeschlossen werden, kann es zu keinen Folgen kommen. Andernfalls können sich Leberzirrhose und Leberfibrose entwickeln.

Fibrose ist ein reversibles Stadium des Prozesses. Sie kann durch eine geeignete Behandlung beseitigt werden. Eine Zirrhose ist nicht heilbar. In diesem Fall kann das Problem durch eine Organtransplantation behoben werden.

Wenn die Behandlung rechtzeitig begonnen wird und die Transplantation ein positives Ergebnis liefert, ist die Prognose günstig. Alkoholische Getränke sollten jedoch auf keinen Fall getrunken werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer erneuten Entzündung. Befolgen Sie daher stets alle Empfehlungen und weichen Sie nicht davon ab. Andernfalls ist ein tödlicher Ausgang möglich. Ob es Folgen gibt, hängt in den meisten Fällen direkt vom Patienten ab.

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Komplikationen

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Entzündungsprozess enttäuschende Komplikationen mit sich bringt. Tatsache ist, dass sich Hepatitis in den meisten Fällen zu einer Leberzirrhose entwickelt. Es ist unmöglich, das Problem auf medikamentöser Ebene zu bewältigen. Hier ist nur eine Transplantation notwendig. Zirrhose wird in ihrer Schwere einem bösartigen Tumor gleichgesetzt.

Eine weitere Komplikation kann Aszites sein. Auch er wird durch Hepatitis verursacht. Das Hauptsymptom ist eine starke Vorwölbung des Bauches. Dies liegt daran, dass sich in der menschlichen Bauchhöhle viel freie Flüssigkeit befindet. Die Art des Aszites wird vollständig durch die Menge dieser Flüssigkeit bestimmt. Bei einer kleinen Form kann sie 3 Liter betragen, bei einer mittleren über 3 Liter. Bei einer hohen Form variiert die Flüssigkeitsmenge bis zu 20–30 Liter. Die Person kann sich nicht normal bewegen und es treten Schwierigkeiten auf.

Es versteht sich, dass Aszites ein alarmierendes Signal ist. Es zeigt an, dass das Organ nicht in der Lage ist, Blut zu filtern. Dieser Moment darf nicht verpasst werden. Andernfalls wird der Patient nicht länger als 5 Jahre leben.

Diagnose einer chronischen alkoholischen Hepatitis

Der erste Schritt besteht darin, die Krankheits- und Beschwerdegeschichte zu erfassen. Es ist wichtig festzustellen, wie lange die Symptome bereits aufgetreten sind. Wichtige Informationen sind die Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums. Es ist wichtig, die Lebensgeschichte des Patienten zu erfassen. Liegen chronische Prozesse im Körper des Patienten vor oder liegen Erbkrankheiten vor? Auch das Vorhandensein von schlechten Angewohnheiten, Tumoren und der Kontakt mit giftigen Substanzen werden berücksichtigt.

Anschließend wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Dabei werden der Hautton, die Größe des Bauches und das Vorhandensein von Besenreisern am Körper berücksichtigt. Beim Abtasten verspürt die Person Schmerzen im Bauch. Dadurch ist es möglich, das vergrößerte Organ zu ertasten. Es ist wichtig, den psychischen Zustand des Patienten zu beurteilen.

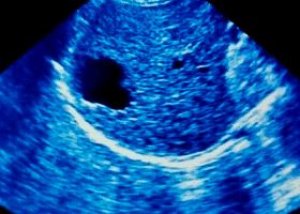

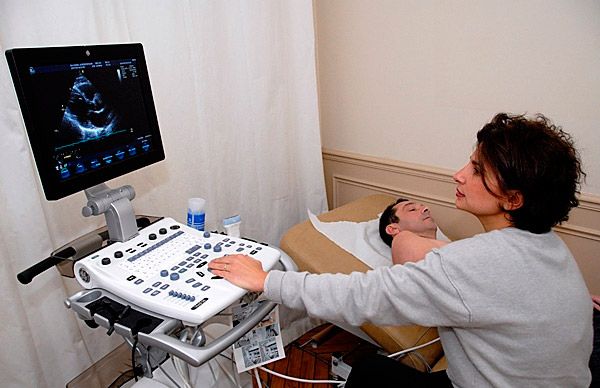

Bei Bedarf wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Das Gesamtbild wird durch Laboruntersuchungen, instrumentelle und Differentialdiagnostik ergänzt. Detaillierte Informationen finden Sie weiter unten.

Tests

Laboruntersuchungen spielen eine wichtige Rolle. Dazu gehört eine allgemeine Blutuntersuchung. Dank ihr kann der Gehalt an roten Blutkörperchen und Hämoglobin bestimmt werden. Eine Leukozytose lässt sich leicht erkennen.

Zusätzlich zur allgemeinen Analyse wird ein biochemischer Bluttest durchgeführt. Damit können Sie die Funktionsfähigkeit von Leber und Bauchspeicheldrüse beurteilen. Biochemische Marker. Sie dienen zur Überprüfung der Blutgerinnungsparameter und der Funktion der Gamma-Glutamyltranspeptidase. Aliproprotein A1 wird überwacht. Es kann zur Bestimmung des Leberzustands verwendet werden. Sind Prolin und Oxyprolin im Blut deutlich erhöht, liegt höchstwahrscheinlich eine Leberfibrose vor. Dieser Zustand ist durch das Wachstum von Narbengewebe gekennzeichnet.

Auch ein Koagulogramm ist weit verbreitet. Es analysiert die Gerinnungsfähigkeit des Blutsystems. Ein Lipidogramm untersucht fettähnliche Substanzen im Blut. Langfristiger Alkoholkonsum lässt sich anhand von Laborwerten feststellen. Eine Person weist eine signifikant erhöhte Aktivität von Gamma-Glutamyl-Transpeptidase, Immunglobulinen und Aspartat-Aminotransferase auf.

Um ein vollständiges Bild zu erhalten, werden Marker bestimmt. Dabei handelt es sich um spezifische Indikatoren, die das Vorhandensein von entzündlichen Prozessen in der Leber feststellen, die durch spezielle Viren verursacht wurden. Außerdem wird ein allgemeiner Urintest durchgeführt. Damit können Sie den Allgemeinzustand der Nieren und des Harnsystems bestimmen. Außerdem wird ein Koprogramm durchgeführt, d. h. eine Stuhlanalyse auf das Vorhandensein von unverdauten Speiseresten und Fett.

Instrumentelle Diagnostik

Diese Untersuchungsmethode ist vielfältig. Daher wird am häufigsten Ultraschall eingesetzt. Dadurch können Sie den Zustand der Bauchorgane beurteilen und Veränderungen feststellen.

Die Ösophagogastroduodenoskopie ist weit verbreitet. Es handelt sich um ein diagnostisches Verfahren, bei dem ein Spezialist den Zustand der Speiseröhre als Ganzes beurteilen kann. Dadurch können Pathologien identifiziert werden. Magen und Zwölffingerdarm werden untersucht. Die Untersuchung wird mit einem speziellen Instrument – einem Endoskop – durchgeführt.

Zusätzlich wird eine Punktionsbiopsie durchgeführt. Dabei wird ein geschädigtes Stück Leber entnommen und sorgfältig untersucht. Dadurch kann der Aufbau des Organs beurteilt und die richtige Diagnose gestellt werden.

Die Spiral-Computertomographie ist weit verbreitet. Bei dieser Methode werden Röntgenbilder in unterschiedlichen Tiefen aufgenommen. Die Untersuchung ermöglicht ein genaues Bild des betroffenen Bereichs. Einen ähnlichen Effekt hat die Magnetresonanztomographie. Diese Methode basiert auf der Wechselwirkung des menschlichen Körpers mit Flüssigkeit. Sie ermöglicht ein klares Bild des untersuchten Organs.

Elastographie. Mit dieser Methode können Sie Lebergewebe untersuchen. Die Untersuchung erfolgt mit einem speziellen Gerät, mit dem Sie das Vorhandensein einer Leberfibrose feststellen können. Während des Eingriffs wird das zu untersuchende Gewebe speziell komprimiert. Dadurch können Veränderungen sichtbar werden. Meistens wird das Verfahren als Alternative zur Biopsie eingesetzt.

Retrograde Cholangiographie. Diese Methode basiert auf der Gabe von Kontrastmittel. Es wird üblicherweise in die Papille eingeführt. Das Verfahren ermöglicht es, eine Verschlechterung des Gallenabflusses festzustellen. Die Cholangiographie wird bei Patienten mit ausgeprägtem Cholestase-Syndrom durchgeführt.

Differentialdiagnostik

Diese Art der Diagnostik umfasst Laboruntersuchungen. Zunächst muss eine allgemeine Blutuntersuchung sowie eine biochemische Blutuntersuchung durchgeführt werden. Der Gehalt an Leukozyten, Hämoglobin und Erythrozyten kann das Vorhandensein von Abweichungen und Entzündungen feststellen. Besonderes Augenmerk wird auf die Blutgerinnung gelegt.

Zusätzlich zu diesem Verfahren wird eine Biopsie durchgeführt. Dabei wird eine Probe des betroffenen Gewebes entnommen und untersucht. Diese Methode ist die zuverlässigste, funktioniert aber nur in Kombination mit Blutuntersuchungen.

Um den Zustand der Harnwege zu bestimmen, wird ein Urintest durchgeführt. Dabei ist es wichtig, das Vorhandensein von Markern festzustellen. Zusätzlich wird ein Stuhltest durchgeführt, um das Vorhandensein von groben Ballaststoffen oder unverdauten Nahrungsresten festzustellen. Ein vollständiges Bild allein mit instrumentellen oder diagnostischen Methoden ist nicht möglich. Alle Studien müssen gemeinsam durchgeführt werden.

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung der chronischen alkoholischen Hepatitis

Zunächst muss man auf alkoholische Getränke verzichten. Natürlich ist das für einen Alkoholiker eine unerträgliche Belastung. Daher muss es kontrolliert werden. Denn früher oder später führt all dies zu einer Leberzirrhose. Dies ist eine sehr schwere Verletzung, die meist tödlich endet.

Es lohnt sich, einen Psychologen und einen Narkologen aufzusuchen. Dies wird Ihnen helfen, die Sucht loszuwerden und die Schwere des gesamten Prozesses zu verstehen. Schließlich ist eine Person in den meisten Fällen nicht in der Lage, das Problem alleine zu bewältigen. Alle Patienten müssen Diät Nr. 5 strikt einhalten. Ihr Zweck ist es, die Belastung des erkrankten Organs zu reduzieren. Deshalb gelten fettige, frittierte und scharfe Gerichte als verbotene Lebensmittel. Verzichten Sie auf gesalzene Lebensmittel, Konserven, Süßigkeiten und starken Tee. Bevorzugt werden Lebensmittel, die viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthalten.

Natürlich ist es unmöglich, auf Medikamente zu verzichten. In diesem Fall ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Medikamente sollten sich positiv auf das Organ auswirken und es nicht schädigen. Am häufigsten werden Hepatoprotektoren verschrieben. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Medikamenten, die Leberzellen regenerieren und vor negativen Auswirkungen schützen können. Empfohlen werden vor allem Ursosan, Essentiale N, Heptral und Rezalut Pro. Die Behandlungsdauer beträgt maximal einen Monat. Detaillierte Informationen zu den Medikamenten finden Sie weiter unten.

Es ist wichtig, die Ernährung des Patienten mit Vitaminen und Mineralstoffen zu bereichern. Kräutertees, darunter solche auf Basis von Echinacea und Minze, sind hilfreich. Bei Übererregung und Stress empfiehlt sich die Einnahme eines Beruhigungsmittels. Baldrian kann als solches wirken, allerdings nur in Tablettenform! Tinktur sollte auf keinen Fall eingenommen werden! 3-mal täglich 2 Tabletten genügen. Bei schweren Leberschäden, insbesondere bei Leberzirrhose, ist eine Organtransplantation ratsam. Andernfalls besteht die Gefahr des Überlebens.

Medikamente

Als Arzneimittel werden solche empfohlen, deren Wirkung auf den Schutz der Leber sowie die Regeneration ihrer Zellen abzielt. Daher wird Patienten am häufigsten die Anwendung von Ursosan, Essentiale N, Heptral und Rezalut Pro empfohlen.

Die Dosierung des Arzneimittels wird vom behandelnden Arzt verordnet. In besonders schweren Fällen werden 14 mg pro Kilogramm Körpergewicht angewendet. Die Therapiedauer kann zwischen einem und sechs Monaten liegen. In einigen Fällen bis zu zwei Jahren. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit, Schwangerschaft, eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion. Nebenwirkungen: Leberschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, allergische Reaktionen.

Essentiale N. Die Dosierung beträgt dreimal täglich 2 Kapseln. Die Dauer der Therapie richtet sich nach dem individuellen Gesundheitszustand. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können Darmbeschwerden auftreten.

Geptral. Das Medikament kann sowohl in Form von Tabletten als auch in Injektionen angewendet werden. Bei längerer Therapie sollte die Tagesdosis 4 Tabletten nicht überschreiten. Bei Verabreichung des Medikaments sind 400–800 mg ausreichend. Die Behandlungsdauer wird vom Arzt festgelegt. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit. Nebenwirkungen: Sodbrennen, Übelkeit, Schlafstörungen, allergische Reaktionen.

Rezalut Pro. Das Medikament wird dreimal täglich 2 Kapseln vor den Mahlzeiten eingenommen. Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem Krankheitsverlauf. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit, Antiphospholipid-Syndrom. Nebenwirkungen: Durchfall, allergische Reaktionen.

Hausmittel

Die traditionelle Medizin bietet viele nützliche Rezepte. Viele Kräuter, Früchte, Pflanzen und Wurzeln können zur Behandlung verwendet werden. Einige von ihnen können jedoch giftig sein. Daher kann die unabhängige Anwendung viele unangenehme Folgen haben. Vor Beginn der Behandlung lohnt es sich, einen Spezialisten zu konsultieren.

Rezept 1. Blaubeeren. Die wohltuenden Eigenschaften dieser Beere sind seit langem bekannt. Ihre Blätter enthalten spezielle Enzyme, die bei der Bekämpfung von Hepatitis helfen. Viele Heiler empfehlen die Verwendung von Blaubeerabkochungen. Sie können Fruchtgetränke, Säfte oder einfach die Beere essen. Auch Marmelade wirkt sich positiv aus. Die Blätter selbst haben eine besondere Kraft. Sie können Viren blockieren und das Organ schützen.

Rezept 2. Kürbis. Er ist nützlich für Mineralien und Vitamine. Sein Fruchtfleisch kann sowohl zur Behandlung als auch einfach zur Ernährung verwendet werden. Es ist zu beachten, dass eine Anwendung von Kürbis nicht länger als 3 Monate empfohlen wird. Traditionelle Heiler empfehlen, ihn frisch zu verzehren, etwa ein halbes Kilogramm pro Tag. Man kann ihn als Brei kochen, schmoren und auch in Form von kandierten Früchten essen. Roher Kürbis ist besonders gut mit Sauerrahm geeignet. Kürbissaft kann getrunken werden. Die Kürbisbehandlung ist bei Leberzirrhose hilfreich.

[ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

[ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

Kräuterbehandlung

Heilkräuter wirken sich positiv auf viele Organe und Systeme aus. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, welche davon verwendet werden können und welche vermieden werden sollten.

Rezept 1. Löwenzahngras. Es kann zur Behandlung vieler Krankheiten eingesetzt werden, insbesondere solcher, die mit Leberversagen einhergehen. Bei der Behandlung von Hepatitis sollte Löwenzahngras frisch verzehrt werden. Salate eignen sich gut. Man kann daraus Marmelade essen. Löwenzahn hat eine choleretische Wirkung. Vor jeder Mahlzeit sollte ein halbes Glas Löwenzahngras abgekocht werden. Die Zubereitung ist einfach: Löwenzahnblätter nehmen und mit kochendem Wasser übergießen. Anschließend ziehen lassen und abkühlen lassen. Zur Bekämpfung von Hepatitis wird die Wurzel der Pflanze verwendet. Sie sollte zerkleinert und eine Stunde lang eingedampft werden. Anschließend einen Esslöffel vor den Mahlzeiten einnehmen.

Rezept 2. Sie benötigen Johanniskraut, Ringelblumen und Chicorée. Mischen Sie alles und nehmen Sie nur zwei Esslöffel davon. Anschließend mit zwei Gläsern kaltem Wasser übergießen. Alles über Nacht ziehen lassen, morgens 5 Minuten kochen lassen und abseihen. Sie können das Mittel unabhängig von der Nahrungsaufnahme trinken. Die Behandlungsdauer beträgt zwei Monate.

Rezept 3. Nehmen Sie Schachtelhalm, Schafgarbe und Hagebutten. Wichtig ist, dass alles in gleichen Anteilen vorhanden ist. Anschließend alles vermischen und nur einen Esslöffel einnehmen. Übergießen Sie die Mischung mit einem Glas kochendem Wasser und lassen Sie sie 2-3 Stunden ziehen. Das resultierende Mittel kann dreimal täglich 30 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen werden. Die Behandlungsdauer beträgt 2 Wochen. Bei Bedarf wird der Kurs nach einem Monat wiederholt.

Homöopathie

Homöopathische Mittel sind seit jeher gefragt. Sie sind jedoch nicht für jeden geeignet. Daher gibt es sowohl positive als auch negative Meinungen über sie. Unter den homöopathischen Mitteln können nur wenige helfen. Daher erfreuen sich folgende Mittel besonderer Beliebtheit: Hepel und Galstena. Sie haben eine positive Wirkung, jedoch nur unter Aufsicht eines erfahrenen Homöopathen. Die Hauptwirkung der Mittel besteht in der Regeneration der Leberzellen und dem Aufbau einer Schutzbarriere um die Leber. Die Therapie mit diesen Medikamenten ist langfristig. Es ist erwähnenswert, dass sich Monopräparate seit jeher durch einen besonderen Tropismus für Leberzellen auszeichnen. Hervorzuheben sind unter anderem Schöllkraut und Mariendistel. Diese beiden Medikamente können die meisten Symptome einer Leberschädigung beseitigen und unterstützen die Leberfunktion.

Die negative Meinung ist, dass nicht alle Menschen auf Homöopathie zurückgreifen. Genauer gesagt, kann sie nicht jedem helfen. Tatsache ist, dass homöopathische Mittel keinen klinischen Tests unterzogen werden, daher ist es schwer zu sagen, ob eine positive Wirkung eintreten wird.

Chirurgische Behandlung

Eine chirurgische Behandlung ist eine Lebertransplantation. Diese Operation ist nicht nur kompliziert, sondern auch teuer. Ein solcher Eingriff ist nur bei Leberzirrhose oder Leberversagen im fortgeschrittenen Stadium sinnvoll.

Eine qualitativ hochwertige Transplantation kann nur in deutschen Kliniken durchgeführt werden. Wie bereits erwähnt, ist der Eingriff sehr teuer. Die Komplexität dieser Operation liegt nicht nur im Preis, sondern auch in der Suche nach einem Spender, da es nicht immer einfach ist, eine Person mit guten körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu finden. Manche Menschen warten jahrelang auf ein neues Organ und haben nicht immer die Zeit dafür.

Die Operation selbst ist kompliziert. Die Erholungsphase ist sehr lang. Es ist notwendig, den Zustand der Person und des Organs zu überwachen. Schließlich dauert es lange, bis sich eine Wirkung durchsetzt, und das ist nicht immer möglich. Natürlich ist es am besten, nicht auf eine solche Operation zurückzugreifen. Niemand liefert ein 100% positives Ergebnis. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Alkoholkonsum einfach ausschließen und pathologische und entzündliche Prozesse im Körper umgehend behandeln.

Weitere Informationen zur Behandlung

Medikamente

Verhütung

Die Vorbeugung einer alkoholischen Hepatitis ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu vermeiden. Schließlich ist die Behandlung nicht nur langwierig, sondern auch komplex. Darüber hinaus können während der Erholungsphase viele Schwierigkeiten auftreten. Zunächst sollten Sie den Konsum ethanolhaltiger Getränke ausschließen. Damit sind alkoholische Getränke jeglicher Art gemeint. Die tägliche Verzehrmenge sollte für Frauen 20 Gramm und für Männer 40 Gramm nicht überschreiten. Liegen diese Werte deutlich höher, steigt auch das Risiko, an einer alkoholischen Hepatitis zu erkranken.

Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu vermeiden, besteht darin, vollständig auf Alkohol zu verzichten. Trinkt man regelmäßig Alkohol, sind Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand schwierig. Die Entwicklung einer alkoholischen Hepatitis hängt maßgeblich von der Trinkmenge, dem Lebensstil und der Ernährung ab. Natürlich kommt dem Zustand der Leber eine besondere Bedeutung zu. Sie ist möglicherweise nicht von Anfang an in bester Verfassung, und Alkohol verschlimmert die Situation nur.

Vorhersage

Die Prognose hängt ganz vom Zustand der Leber und dem Stadium der Erkrankung ab. Die beste Prognose wird bei alkoholbedingter Fettdegeneration beobachtet. Dieser Zustand ist durch das Vorhandensein von Fetttröpfchen in den Leberzellen gekennzeichnet. Dies geschieht unter Alkoholeinfluss. Es ist nicht so schwer, dieses Problem zu beseitigen. Daher ist die Prognose in der Regel günstig.

Bei Leberzirrhose ist ein negativer Verlauf zu beobachten. Das Problem kann in diesem Fall nur durch eine Transplantation behoben werden. Medikamente erzielen wahrscheinlich nicht die gewünschte Wirkung. Bei Leberzirrhose ist die Prognose ungünstig.

Ein positiver Verlauf ist nur möglich, wenn eine Person vollständig auf Alkohol verzichtet und rechtzeitig mit der Behandlung entzündlicher Prozesse im Körper beginnt. Junges Alter und normales Körpergewicht beeinflussen ebenfalls die günstige Prognose. Schließlich verläuft die Krankheit bei Männern deutlich günstiger als bei Frauen.