Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Untersuchung des autonomen Nervensystems

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

In vielen Fällen reicht eine gründliche Analyse der Beschwerden des Patienten und anamnestische Informationen über die Funktion des Urogenitalbereichs und des Rektums, das Vorhandensein von vermehrtem Schwitzen, zwingendem Harndrang, Harninkontinenz und erektiler Dysfunktion (bei Männern) aus, um die vegetativen Funktionen zu beurteilen. Eine detailliertere Untersuchung des vegetativen Nervensystems ist bei Patienten mit entsprechenden Beschwerden sowie bei einer Reihe von Polyneuropathien ratsam.

Blutdruck, Herzfrequenz

- Der orthostatische Test soll die Beteiligung des sympathischen Nervensystems an der vegetativen Unterstützung der Aktivität beurteilen. Blutdruck und Herzfrequenz (HF) werden im Liegen und dann im Stehen des Patienten gemessen. 3 Minuten nach dem Aufrichten werden Blutdruck und HF erneut gemessen. Bei normaler vegetativer Unterstützung der Aktivität steigen HF (um 30 pro Minute) und systolischer Blutdruck (um 20 mmHg) unmittelbar nach dem Aufrichten an, während sich der diastolische Blutdruck wenig verändert. Im Stehen kann die HF um 40 pro Minute ansteigen und der systolische Blutdruck um 15 mmHg unter den Ausgangswert sinken oder unverändert bleiben; der diastolische Blutdruck verändert sich nicht oder steigt im Vergleich zum Ausgangswert leicht an. Eine unzureichende autonome Unterstützung wird diagnostiziert, wenn ein orthostatischer Test einen Abfall des systolischen Blutdrucks um 10 mmHg oder mehr unmittelbar nach dem Aufrichten oder um 15 mmHg oder mehr im Stehen zeigt. In diesem Fall sollte man von einer Insuffizienz des sympathischen Nervensystems und der Wahrscheinlichkeit einer orthostatischen arteriellen Hypotonie ausgehen. Eine übermäßige autonome Unterstützung wird diagnostiziert, wenn der systolische Blutdruck unmittelbar nach dem Aufrichten um mehr als 20 mmHg ansteigt, die Herzfrequenz um mehr als 30 pro Minute ansteigt oder nur ein isolierter Anstieg des diastolischen Blutdrucks beobachtet wird.

- Der Faustpresstest dient auch der Beurteilung der vegetativen Aktivitätsunterstützung. Der Patient presst die Faust 3 Minuten lang mit einer Kraft, die 30 % der maximal möglichen Kraft entspricht (ermittelt mit einem Dynamometer). Normalerweise steigt der diastolische arterielle Blutdruck um 15 mmHg oder mehr. Bei vegetativer Insuffizienz tritt ein solcher Anstieg nicht auf.

- Der Tiefenatmungstest untersucht das parasympathische Nervensystem. Der Patient wird gebeten, tief und selten zu atmen (6 Atemzüge pro Minute). Tiefes, seltenes Atmen verlangsamt bei einem gesunden Menschen den Puls um mindestens 15 Atemzüge pro Minute. Eine Verlangsamung von weniger als 10 Atemzügen pro Minute deutet auf eine verminderte Aktivität des Vagusnervensystems hin.

- Der Augapfeldrucktest (Dagnini-Ashner) ermöglicht die Beurteilung der Reaktivität des parasympathischen Nervensystems. Drücken Sie mit den Fingerkuppen auf die Augäpfel des auf dem Rücken liegenden Patienten, bis er einen leichten Schmerz verspürt. Halten Sie die Wirkung 6–10 Sekunden lang aufrecht. Normalerweise verlangsamt sich der Puls des Patienten am Ende des Tests um 6–12 Schläge pro Minute. Eine stärkere Verlangsamung (vagale Reaktion) deutet auf eine erhöhte vegetative Reaktivität hin, eine geringere auf eine verminderte vegetative Reaktivität. Das Ausbleiben einer Reaktion oder ein paradoxer Anstieg der Pulsfrequenz (pervertierte vegetative Reaktivität) weist auf einen überwiegend sympathischen Tonus hin.

Schwitzen

Um das Schwitzen zu beurteilen, tasten Sie die Haut ab. In Zweifelsfällen können Sie auf den Jod-Stärke-Test zurückgreifen. Die Haut des Patienten wird mit einer Lösung aus Jod in einer Mischung aus Ethylalkohol und Rizinusöl (Jod – 1,5; Rizinusöl – 10; Ethylalkohol – 90) geschmiert. Einige Minuten nach dem Trocknen wird die Haut gleichmäßig mit Stärkepulver bestreut. Dann wird beim Patienten künstlich Schwitzen herbeigeführt (1 Acetylsalicylsäure oral und ein Glas heißen Tee). An Stellen, wo Schweiß abgesondert wird, findet eine Reaktion von Stärke mit Jod statt und es entsteht eine intensive dunkelviolette Färbung. Zonen, in denen nicht geschwitzt wird, bleiben ungefärbt.

Urinieren

Wenn der Patient über Harndrang klagt, wird zunächst sein Bauch abgetastet. In einigen Fällen kann dadurch eine aufgeblähte, überfüllte Blase festgestellt werden. Die Art der Harnwegserkrankungen wird in der Regel anhand der Ergebnisse einer instrumentellen urodynamischen Untersuchung (Zystomanometrie, Uroflowmetrie ) geklärt.

Frontallappenschäden, insbesondere bilaterale, führen zu einer Abnahme der absteigenden hemmenden Einflüsse auf das spinale Harnzentrum, was sich in zwingendem Harndrang und Harninkontinenz (zentrale, ungehemmte Blase) äußert. Die Blasenempfindlichkeit und das Gefühl ihrer Füllung bleiben erhalten, die Funktion der Blasenschließmuskeln wird nicht beeinträchtigt, da die spinale Innervation intakt ist. Eine zentrale, ungehemmte Blase ist typisch für ältere Menschen und tritt auch bei diffusen Hirnschäden auf. Kognitive Störungen tragen zu Harnstörungen bei.

Eine akute Rückenmarksverletzung oberhalb der Sakralsegmente (Rückenmarksverletzung) führt zu einem spinalen Schock, bei dem die Detrusorfunktion gehemmt und die Blase überfüllt wird. Es kann zu einer Überlaufinkontinenz kommen. Mit der Entwicklung einer Spastik in den Beinen wird auch der Detrusor spastisch (hyperaktiv), da die suprasegmentale Hemmkontrolle verloren geht und die intakten Sakralsegmente und ihre lokalen Reflexbögen freigesetzt werden. Es bildet sich eine suprasakrale Blase oder automatische Reflexblase, die keiner willkürlichen Kontrolle unterliegt, automatisch funktioniert (der Detrusor zieht sich reflexartig als Reaktion auf die Füllung zusammen) und sich durch imperative Harninkontinenz äußert. Das Gefühl der Blasenfülle und die Sensibilität beim Wasserlassen sind vermindert oder gehen verloren, da die aufsteigenden sensorischen Bahnen im Rückenmark unterbrochen sind.

Eine Schädigung der parasympathischen Neuronen der Sakralsegmente (S2 – S3 ) oder ihrer Axone (Trauma, Radikulomyeloischämie, Meningomyelozele) führt zur Entwicklung einer Blasenatonie, während die Blasenempfindlichkeit erhalten bleiben kann (infrasakrale Blase, motorische Blasenlähmung). Es kommt zu Harnverhalt, die Blase läuft über. In diesem Fall ist eine „Inkontinenz durch Überlauf“ oder paradoxe Harninkontinenz (Ischuria paradoxa) möglich: Es gibt sowohl Anzeichen für Harnverhalt (die Blase läuft ständig über und entleert sich nicht von selbst) als auch für Inkontinenz (Urin fließt aufgrund einer mechanischen Überdehnung des äußeren Schließmuskels ständig tropfenweise heraus). Das ständige Vorhandensein einer erheblichen Menge Restharn in der Blase geht mit einem hohen Risiko für die Entwicklung einer Harnwegsinfektion einher.

Eine Schädigung der peripheren Nerven, die die Blase innervieren, oder der hinteren Spinalwurzeln führt zu ihrer Deafferenzierung. Die Blase verliert ihre Sensibilität und wird atonisch (periphere extramedulläre Blase, sensorisch paralytische Blase). Diese Blasenform ist typisch für die diabetische autonome Polyneuropathie, Tabes dorsalis. Das Gefühl der Blasenfüllung geht verloren und der Blasenentleerungsreflex verschwindet, wodurch die Blase überläuft. Es kommt zu einer Überlaufinkontinenz. Das ständige Vorhandensein von Restharn in der Blase ist mit einem hohen Risiko für Harnwegsinfektionen verbunden.

Die „autonome“ Blase ist vollständig von jeglicher Innervation befreit (sekundäre Schädigung der intramuralen Blasenganglien bei längerer Dehnung der Blasenwände). In diesem Fall wird der intramurale Reflex ausgeschaltet, der sich auf Höhe der Blasenwand schließt und die Grundlage für die Erregung komplexerer Reflexe bildet. In solchen Fällen fehlen sensorische Informationen über die Blase, und efferente Impulse werden von der Blasenwand nicht wahrgenommen, was sich in Blasenatonie und Harnverhalt äußert.

Meningeales Syndrom

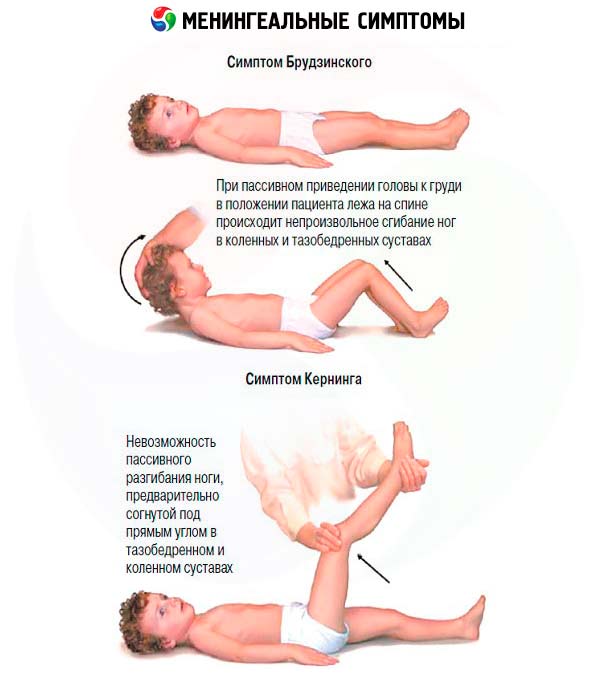

Meningeale Symptome treten bei einer Entzündung der Hirnhäute ( Meningitis ), bei ihrer Reizung durch verschüttetes Blut ( Subarachnoidalblutung ), seltener bei exogener oder endogener Intoxikation und erhöhtem Hirndruck (bei Hirntumoren) auf. Zu den aussagekräftigsten meningealen Symptomen zählen Steifheit der Hinterhauptsmuskulatur, Kernig-Symptom und Brudzinsky-Symptom. Alle meningealen Symptome werden untersucht, während der Patient auf dem Rücken liegt.

- Um eine Steifheit der Hinterhauptsmuskulatur festzustellen, legt der Arzt den Hinterkopf des Patienten auf seine Hand und wartet, bis sich die Nackenmuskulatur entspannt. Dann beugt er vorsichtig den Nacken des Patienten und bringt das Kinn näher an die Brust. Normalerweise berührt das Kinn bei passiver Nackenbeugung die Brust; bei einer Reizung der Hirnhäute kommt es zu Spannungen in der Nackenmuskulatur und das Kinn erreicht die Brust nicht. Es ist zu beachten, dass die Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule durch eine Arthrose der Facettengelenke der Halswirbel (Spondyloarthrose) verursacht werden kann. Bei einer Spondyloarthrose ist die Nackenbeugung jedoch nicht so stark beeinträchtigt und gleichzeitig die seitliche Rotation des Halses erheblich eingeschränkt, was für das Meningealreizsyndrom nicht typisch ist. Auch bei der Parkinson-Krankheit kann es zu einer starken Versteifung der Nackenmuskulatur kommen. Bei anhaltendem, leichtem Druck auf den Hinterkopf lässt sich der Nacken jedoch vollständig beugen, wobei leichte Beschwerden auftreten können.

- Kernig-Symptom: Das Bein des Patienten wird an den Hüft- und Kniegelenken rechtwinklig gebeugt und anschließend am Kniegelenk gestreckt. Bei einer Reizung der Hirnhäute ist eine Verspannung der Beugemuskulatur des Unterschenkels zu spüren, die eine Streckung des Beins unmöglich macht.

- Brudzinski-Symptom: Beim Versuch, den Kopf des Patienten passiv zur Brust zu neigen, kommt es zu einer Beugung der Hüft- und Kniegelenke (oberes Brudzinski-Symptom); eine ähnliche Bewegung der unteren Extremitäten wird auch durch Druck auf die Schambeinfuge verursacht (mittleres Brudzinski-Symptom); eine ähnliche Beugebewegung der kontralateralen unteren Extremität tritt bei der Durchführung des Kernig-Tests auf (unteres Brudzinski-Symptom).

[

[