Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Melioidose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Melioidose (auch Whitmore-Krankheit genannt) ist eine akute Infektionskrankheit bakterieller Ätiologie; sie manifestiert sich häufig als ambulant erworbene Pneumonie oder Sepsis und weist eine hohe Sterblichkeitsrate auf. Die Bakterien sind in den Tropen in Boden und Wasser weit verbreitet. Sie gelangen durch direkten Kontakt mit einer kontaminierten Quelle in den menschlichen Körper, insbesondere während der Regenzeit.

Epidemiologie

Die Verbreitungs- und Epidemiologiemerkmale der Melioidose sind gut erforscht: Die Infektion ist in Südostasien endemisch. In Thailand beispielsweise gibt es 36 Melioidose-Fälle pro 100.000 Einwohner. In Australien wird dieses Bakterium in tropischen Klimazonen – im Norden des Kontinents – übertragen. In vielen asiatischen Ländern ist das Bakterium B. pseudomallei so weit verbreitet, dass es sogar in Laborkulturen nachgewiesen werden kann. Etwa 75 % der registrierten Melioidose-Fälle werden während der tropischen Regenzeit festgestellt.

Heutzutage wird Melioidose zunehmend in lateinamerikanischen Ländern diagnostiziert, und einzelne Fälle (unter Touristen und Einwanderern) werden in den USA, Afrika und dem Nahen Osten festgestellt.

Zu den Infektionswegen von B. pseudomallei zählen direkter Kontakt mit Wasser und Erde sowie die Infektion durch Hautverletzungen (Abschürfungen, Schnitte usw.), das Trinken von kontaminiertem Wasser und das Einatmen von Staub. Saisonale Monsunregen verstärken die Aerosolisierung der Bakterien erheblich, was auch zu ihrem Eindringen über die oberen Atemwege führt. Es wurden mehrere Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragung berichtet.

Ursachen Melioidose

Ursachen der Melioidose sind eine Infektion des Menschen mit dem Bakterium Burkholderia pseudomallei, das zum Stamm der Proteobacteria, Klasse Betaproteobacteria, gehört.

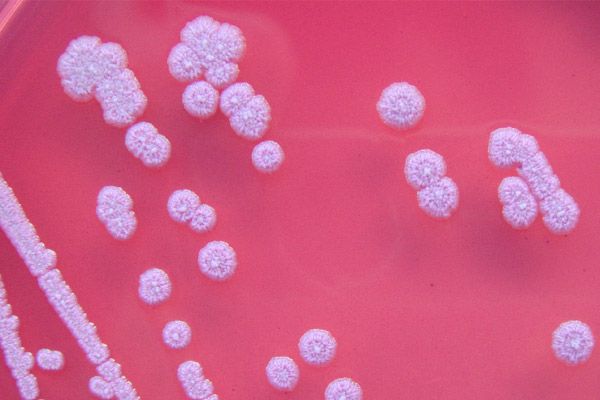

Der Erreger der Melioidose ist ein pathogenes, gramnegatives, aerobes Stäbchenbakterium. Dieses Bakterium ist intrazellulär und aufgrund seines Filaments (fadenförmiges Flagellum) recht mobil.

Burkholderia pseudomallei ist ein Saprophyt, das heißt, es lebt in wassergesättigten Böden und Gewässern, wo es seine Nährstoffe aus verrottender organischer Substanz bezieht. Die Bakterien können viele Tiere (einschließlich Nutz- und Haustiere) und Vögel infizieren, und ihre Exkremente verunreinigen zusätzlich Boden und Wasser. Vor kurzem wurde dieses Proteobakterium bei Delfinen und Seelöwen im Hong Kong Ocean Park Aquarium entdeckt.

Risikofaktoren

Die Krankheit entwickelt sich normalerweise im vierten und fünften Lebensjahrzehnt, insbesondere bei Patienten mit chronischen Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus, Alkoholismus, Immunsuppression und Nierenversagen.

Pathogenese

Die Pathogenese dieser Infektionskrankheit ist mit der Zerstörung von Gewebemakrophagen durch das Bakterium B. pseudomallei und der Unterdrückung von Immun-C-Proteinen verbunden, die von Phagozyten, insbesondere Betaglobulin C3b, produziert werden. Dadurch gelingt es den Bakterien, den membranangreifenden (lysierenden) Komplex zu neutralisieren und darüber hinaus die Membranen endozytischer Phagolysosomen zu zerstören, die zur Neutralisierung von Antigenen gebildet werden.

Darüber hinaus ist B. pseudomallei in der Lage, das Strukturprotein Aktin zu polymerisieren und sich von Zelle zu Zelle auszubreiten, um riesige mehrkernige Zellen zu bilden. Der Erreger der Melioidose gelangt über hämatogene und lymphogene Wege in verschiedene Organe und führt zur Entwicklung von Entzündungen und Nekrosen.

Mikrobiologen weisen darauf hin, dass es sich bei dem Bakterium Burkholderia pseudomallei um einen „zufälligen Krankheitserreger“ handelt, da es zur Reproduktion und Replikation von RNA keine anderen Organismen benötigt und die Infektion des Menschen für das Bakterium eine „evolutionäre Sackgasse“ darstellt.

Ärzte haben die wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Melioidose identifiziert: Diabetes, chronisches Nierenversagen, hoher Alkoholkonsum, Lebererkrankungen (Zirrhose), Thalassämie, chronische Lungenerkrankungen, HIV und andere immunsuppressive Erkrankungen.

Symptome Melioidose

Die Inkubationszeit der Melioidose variiert je nach Anzahl der in den Körper eingedrungenen Bakterien und dem Infektionsweg und kann zwischen mehreren Stunden und 14–28 Tagen liegen. Die ersten Anzeichen der Krankheit treten bei Vorhandensein von Risikofaktoren (siehe oben) deutlich schneller auf.

Die Krankheit weist eine unglaublich vielfältige Liste klinischer Erscheinungsformen auf, darunter Symptome einer Melioidose wie: Fieber, Schüttelfrost, Husten, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Brust- und Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Krämpfe, vergrößerte Milz und Leber, Entzündung der Blase, der Prostata, der Gelenke, der Weichteile, der regionalen Lymphknoten usw.

Formen

Infektiologen unterscheiden folgende Arten von Meliodosen (bzw. klinische Formen ihrer Manifestation): lokalisiert, pulmonal, septisch. Es gibt auch akute, subakute, chronische, rezidivierende und latente (versteckte) Formen dieser Krankheit.

Manifestationen einer lokalisierten Meliodiza: Geschwüre, knotige Entzündungen oder Hautabszesse mit Ulzerationen des Unterhautgewebes, der Lymphknoten und manchmal der Speicheldrüsen. Erste Anzeichen sind Fieber und Muskelschmerzen im betroffenen Bereich. In diesem Fall kann eine subakute Infektion (meist fokal) nahezu jedes Organsystem befallen und eine Quelle für eine nachfolgende Bakteriämie sein.

Die Symptome der Melioidose, der häufigsten Lungenerkrankung, sind alle Anzeichen einer eitrigen Bronchopneumonie, einschließlich Lungenabszessen und eitrigem Pleuraerguss. Zu den charakteristischen Symptomen gehören hohes Fieber, Kopf- und Brustschmerzen, Husten (ohne Auswurf oder mit Auswurf), Appetitlosigkeit und Muskelkater.

Bei der septischen Form – einer systemischen Infektion im Blut – entwickelt sich ein lebensbedrohliches Krankheitsbild mit Sepsis und Septikozämie, häufig verbunden mit Lungenentzündung und Leber- und Milzabszessen. Die Infektion kann sich auf Knochen, Gelenke, Haut und Weichteile ausbreiten. Bei dieser Form der Erkrankung führt die Infektion besonders schnell zum Endstadium, das innerhalb von 7–10 Tagen nach Symptombeginn mit septischem Schock und Tod endet.

Obwohl akute Formen am häufigsten für diese Krankheit sind, gibt es viele Fälle latenter Infektionen, die asymptomatisch verlaufen und innerhalb eines Jahres reaktiviert werden. Bei latenter Melioidose können Symptome mehrere Jahre nach der Infektion auftreten, meist in Verbindung mit einer Veränderung des Immunstatus. Forscher gehen davon aus, dass B. pseudomallei-Bakterien in Makrophagen lange Zeit inaktiv bleiben können.

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Die Folgen und Komplikationen einer Melioidose variieren je nach Schwere der Läsion und rechtzeitiger Behandlung. Bei akuter schwerer Melioidose liegt die Sterblichkeitsrate zwischen 30 und 47 %; bei verzögerter Behandlung einer Septikämie liegt die Sterblichkeitsrate bei über 90 % (bei septischem Schock etwa 95 %). Laut Nature Reviews Microbiology ist die Sterblichkeitsrate bei angemessener medizinischer Versorgung deutlich niedriger, beispielsweise liegt die Sterblichkeitsrate von Patienten mit B. pseudomallei in Australien bei 19 %.

Diagnose Melioidose

In der häuslichen Praxis gilt die Diagnose septischer Formen der Melioidose als „problemlos“, wenn sich herausstellt, dass sich der Patient in Endemiegebieten aufgehalten hat.

Laut ausländischen Epidemiologen ist die Diagnose einer Meliodase aufgrund unspezifischer Symptome schwierig und erfordert Labortests auf das Vorhandensein von Burkholderia pseudomallei im Körper. Dazu werden den Patienten Blut-, Sputum-, Urin- oder Eiterproben entnommen.

In diesem Fall kann der Bluttest auf akute Formen der Melioidose negativ ausfallen, was die Krankheit jedoch nicht ausschließt. Ein häufiger Grund für Schwierigkeiten bei der Diagnose ist das nahezu vollständige Fehlen zugelassener diagnostischer Reagenzien für immunologische oder molekulare Diagnosetests zum Nachweis von B. pseudomallei.

Selbst in Gebieten, in denen Melioidose endemisch ist, treten Schwierigkeiten bei der Labordiagnose auf und der Erreger kann fälschlicherweise als Chromobacterium violaceum, Burkholderia cepacia oder Pseudomonas aeruginosa identifiziert werden, berichtet das Journal of Medical Microbiology.

Die instrumentelle Diagnostik kann die Bakterien zwar nicht identifizieren, dient aber der Beurteilung des Zustands der betroffenen Organe: Es werden Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, Ultraschall oder eine CT der Eingeweideorgane durchgeführt.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose der pulmonalen Form der Melioidose ist sehr wichtig, da sie wie eine leichte Bronchitis oder eine schwere Lungenentzündung aussehen kann.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Melioidose

Die einzige wirksame Behandlungsmethode für Melioidose ist derzeit eine Langzeitbehandlung mit Antibiotika. Die Initialbehandlung besteht aus intravenösen Antibiotika über 14 Tage.

Der Erreger der Melioidose weist Resistenzen gegen viele Antibiotika auf, insbesondere gegen Makrolide und Medikamente aus der Gruppe der Aminoglykoside, Tetracycline und Fluorchinolone.

Im Anfangsstadium der Erkrankung sind die Medikamente der Wahl das Cephalosporin-Antibiotikum Ceftazidim (Zacef, Orzid, Kefadim, Sudocef und andere Handelsnamen) und das Beta-Lactam-Antibiotikum Meropenem (Meronem, Imipenem).

Ohne Antibiotika verläuft die septische Form der Melioidose in 9 von 10 Fällen tödlich. Der Einsatz antibakterieller Medikamente reduziert die Zahl der Todesfälle bei unkomplizierten Fällen um das Neunfache, bei Bakteriämie oder schwerer Sepsis nur um 10 %.

In der Regel reagiert der Körper recht langsam auf eine entsprechende antibakterielle Therapie: Im Durchschnitt kann das Fieber bis zu 6–8 Tage anhalten.

Wie Epidemiologen anmerken, erleiden 10–20 % der Patienten in Endemiegebieten Rückfälle (aufgrund wiederholter Infektionen oder der anfänglich multifokalen Form der Erkrankung), sodass die Behandlung der Melioidose unbedingt eine Eradikationstherapie umfassen muss, deren Ziel die vollständige Zerstörung von B. pseudomallei im Körper ist.

Zu diesem Zweck werden Trimethoprim und Sulfamethoxazol (oder deren Kombination – Cotrimoxazol) für die nächsten 8 Wochen oral eingenommen. Weniger wirksam sind Doxycyclin (Vibramycin, Doxacin) und das kombinierte Beta-Lactam-Antibiotikum Amoxiclav (Amoxicillin + Clavulansäure).

Verhütung

Eine gezielte Vorbeugung der Melioidose ist derzeit nicht möglich, da es noch keinen Impfstoff gegen B. pseudomallei gibt.

Da die Übertragung von Infektionen von Mensch zu Mensch als Notfall gilt (und von Experten in Frage gestellt wird), besteht die wichtigste Maßnahme darin, den Kontakt mit Erde und stehendem Wasser in endemischen Gebieten zu vermeiden. In südostasiatischen Ländern werden beispielsweise Menschen, die auf Reisfeldern arbeiten, vor der gefährlichen Infektion gewarnt und geraten, Gummistiefel und Handschuhe zu tragen (damit die Bakterien nicht durch kleinere Hautverletzungen in den Körper gelangen).

Sollten sich Hautverletzungen zeigen, decken Sie diese mit einem wasserfesten Verband ab und vermeiden Sie den Kontakt mit Schmutz oder Wasser in den erkrankten Bereichen.

Waschen Sie Ihre Hände unbedingt mit klarem Wasser und kochen Sie Wasser zum Trinken und Kochen ab. Es wird auch empfohlen, Gemüse und Obst mit kochendem Wasser zu waschen. Es wurde festgestellt, dass die pathogenen Bakterien, die Melioidose verursachen, absterben, wenn Wasser 10 Minuten lang über +74 °C erhitzt wird.

Zur Vorbeugung von B. pseudomallei könnte man Desinfektionsmittel verwenden, aber wie sich herausstellt, reagiert das Bakterium nicht auf phenolische Präparate und verträgt normale bakterizide Chlorkonzentrationen sehr gut …

Prognose

Melioidose ist eine Infektionskrankheit, die oft tödlich verläuft. Ärzte definieren ihre Prognose daher als ungünstig. Antibiotika können jedoch vor dem Tod retten.

In der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Microbiology heißt es, dass jedes Jahr weltweit 165.000 Fälle dieser Krankheit registriert werden.

[ 39 ]

[ 39 ]