Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Polymikrogyrie des Gehirns

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

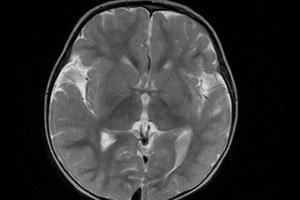

Als Polymikrogyrie des Gehirns (vom lateinischen gyrus – Windung) wird ein angeborener Defekt bezeichnet, bei dem es sich um die Bildung mehrerer abnorm kleiner Windungen mit einer allgemeinen Veränderung der Zellstruktur der Großhirnrinde handelt. [ 1 ]

Epidemiologie

Laut Statistik werden bei etwa einem Drittel aller Arten von Hirndysgenesie angeborene Anomalien der Hirnrinde beobachtet, es liegen jedoch keine Daten zur Prävalenz einer isolierten Polymikrogyrie vor.

Ursachen Polymikrogyrie

Während die spezifischen Ursachen der Polymikrogyrie noch erforscht werden, liegt die Essenz ihrer Ätiologie – wie bei allen Entwicklungsstörungen des Gehirns – in Abweichungen in der embryonalen Entwicklung. [ 2 ]

In diesem Fall ist der Prozess der fetalen Hirngyrifikation gestört – die Bildung charakteristischer Falten der Großhirnrinde, die etwa in der Mitte der Schwangerschaft beginnt. An den Spitzen dieser Falten bilden sich Windungen und in den Vertiefungen dazwischen Rillen. Bei begrenztem Platzangebot im Schädel sorgt die Bildung von Windungen und Rillen für eine Vergrößerung der Großhirnrinde. [ 3 ]

Intrauterine Entwicklungsstörungen der Großhirnrinde werden in den meisten Fällen durch Chromosomenanomalien und Genmutationen verursacht. Dabei kann es sich um eine Mutation in einem Gen oder um die Deletion mehrerer benachbarter Gene handeln. [ 4 ]

Polymikrogyrie kann isoliert auftreten, kann aber auch bei anderen Hirnanomalien auftreten – genetisch bedingten Syndromen, insbesondere beim DiGeorge-Syndrom (22q11.2-Chromosomendeletionssyndrom); [ 5 ] Adams-Oliver-, Zellweger-, Walker-Warburg-Syndrom; Aicardi-Syndrom (mit Agenesie des Corpus callosum des Gehirns), Smith-Kingsmore-Syndrom (mit Makrozephalie), Goldberg-Shprintzen-Syndrom (mit Mikrozephalie und Gesichtsdysmorphie) usw. [ 6 ], [ 7 ]

Risikofaktoren

Experten sehen folgende Risikofaktoren für die Entstehung einer Polymikrogyrie:

- erbliche genetische Defekte;

- spontane genetische Mutationen im Embryo;

- negative Auswirkungen von Toxinen oder Infektionen auf den Fötus, vor allem eine Cytomegalievirus-Infektion während der Schwangerschaft;

- zerebrale Ischämie aufgrund unzureichender Plazentadurchblutung und Sauerstoffmangel des Fötus;

- Subduralblutung des Feten unterschiedlicher Genese. [ 8 ]

Pathogenese

Obwohl der physiologische Mechanismus der Gyrifizierung bis heute unklar ist (es gibt mehrere Versionen davon), ist die Pathogenese der Polymikrogyrie mit einer Verletzung der Neurogenese von Gehirnstrukturen verbunden, einschließlich der Migration, Teilung und Proliferation embryonaler Zellen der Neuralleiste - Neuroblasten. Sowie mit der bereits erwähnten Verletzung der Gyrifizierung des fetalen Gehirns.

Die Folge dieser Erkrankungen sind Defekte in den Bindegewebsmembranen des Gehirns – der weichen Hirnrinde (Pia mater) und der Spinnenhaut (Arachnoidea mater), einschließlich Veränderungen der Schichtdicke und -anzahl, Verschmelzung der Molekülschichten benachbarter Windungen, verstärkte Gefäßversorgung der Membranen mit gestörter Hirndurchblutung (und mögliche fokale Blutungen im weichen Kortex, Ödeme der darunterliegenden weißen Substanz und Atrophie eines Teils des Kortex). [ 9 ]

Bei der Histogenese der Großhirnrinde spielt die Basalmembran ihrer weichen Schale eine wichtige Rolle. Studien haben gezeigt, dass Polymikrogyrie und andere kortikale Defekte mit einem instabilen Wachstum dieser Membran und Defekten in ihren Protein- und Glykoproteinkomponenten (Kollagen Typ IV, Fibronektin, Laminine usw.) einhergehen können, was zu pathologischen Veränderungen der Zellstruktur der Großhirnrinde führt.

Zu den Genen, deren Veränderungen bei Polymikrogyrie identifiziert wurden, gehört beispielsweise das GPR56-Gen (oder ADGRG1) auf Chromosom 16q21. Es kodiert das Membran-G-Protein von Zelladhäsionsrezeptoren – interzellulären Kontakten, die den Prozess der embryonalen Morphogenese regulieren und die jeweilige Gewebebildung bestimmen. Mutationen dieses Gens sind mit der Entwicklung einer bilateralen frontoparietalen Polymikrogyrie assoziiert. [ 10 ]

Symptome Polymikrogyrie

Betrifft die Polymikrogyrie bei Kindern eine Seite des Gehirns, spricht man von einer unilateralen Erkrankung, ist die Kortikalis beider Hemisphären betroffen, handelt es sich dementsprechend um eine bilaterale Erkrankung. Kortikale Fehlbildungen in Form einer Polymikrogyrie betreffen überwiegend die dorsolaterale Kortikalis.

Die ersten Anzeichen und das sich im Laufe der Zeit entwickelnde Krankheitsbild hängen ganz davon ab, welche konkreten Hirnareale von der Anomalie betroffen sind.

Die unilaterale fokale Polymikrogyrie betrifft relativ kleine Hirnareale und breitet sich meist auf den frontalen oder frontoparietalen Kortex sowie den perisylvischen Kortex in der Nähe der Sylvischen (lateralen) Furche aus. Sie äußert sich in Krampfanfällen, andere neurologische Symptome können fehlen.

Zu den Manifestationen bilateraler Formen der Polymikrogyrie gehören wiederkehrende epileptische Anfälle, Entwicklungsverzögerung, Muskelschwäche, Strabismus (Schielen), Probleme beim Schlucken (Dysphagie) und Sprechen (Dysarthrie).

So äußert sich die bilaterale frontale Polymikrogyrie neben häufigen Anfällen in einer Verzögerung der allgemeinen und geistigen Entwicklung des Kindes, spastischer Tetraplegie (schlaffe Lähmung der unteren und oberen Extremitäten), Ataxie (Störung der Bewegungskoordination), Dysbasie (Gangstörung) und häufig Ataxie (völlige Unfähigkeit zu stehen) und Abasie (Unfähigkeit zu gehen).

Frontoparietale Polymikrogyrie oder bilaterale frontoparietale Polymikrogyrie ist durch Symptome wie Entwicklungsverzögerung, kognitive Beeinträchtigung (mittelschwer oder schwer), Krampfanfälle, fehlende Blickkonjugation und Strabismus, Ataxie und Muskelhypertonie gekennzeichnet. [ 11 ]

Bei einer beidseitigen perisylvischen Polymikrogyrie sind unter den Symptomen (die bei der Geburt, im Säuglingsalter oder im Alter von etwa zwei bis drei Jahren auftreten) die folgenden am häufigsten zu beobachten: Krämpfe und Spastik der Gliedmaßen, Dysphagie und Speichelfluss, teilweise beidseitige Lähmung der Gesichts-, Zungen-, Kiefer- und Kehlkopfmuskulatur sowie allgemeine und kognitive Entwicklungsverzögerungen.

Die schwerwiegendste Form, die das gesamte Gehirn betrifft, ist die bilaterale generalisierte Polymikrogyrie. Diese Erkrankung verursacht schwere kognitive Beeinträchtigungen, Bewegungsprobleme und Krampfanfälle – ständige tonisch-klonische Anfälle, die mit Medikamenten nur schwer oder gar nicht kontrolliert werden können.[ 12 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Zu den Folgen der Polymikrogyrie gehören:

- myoklonische Enzephalopathie in Form schwerer Anfälle generalisierter Epilepsie – West-Syndrom;

- motorische Funktionsstörungen und Sprachstörungen;

- kognitive Beeinträchtigung und unterschiedliche Grade geistiger Behinderung bei Kindern.

Diagnose Polymikrogyrie

Die Diagnose einer Polymikrogyrie des Gehirns wird anhand der Symptome und der Ergebnisse einer neurologischen Untersuchung gestellt, die genetische Tests und verschiedene bildgebende Verfahren umfasst.

Als aussagekräftigste instrumentelle Diagnostik gilt heute die Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns. [ 13 ]

Die Elektroenzephalographie wird zur Beurteilung der Gehirnfunktionen eingesetzt.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose erfolgt mit anderen angeborenen Anomalien des Gehirns, einschließlich Pachygyrie, Schizenzephalie, syndromischen Störungen der Hirnfunktionen sowie idiopathischer generalisierter und fokaler Epilepsie bei Kindern. [ 14 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Polymikrogyrie

Bei diesem angeborenen Defekt zielt die Behandlung auf die Beseitigung der Symptome ab. Daher werden Antiepileptika eingesetzt, um die Anfälle zu kontrollieren.

Weitere Behandlungsmethoden: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie.

In den meisten Fällen ist die Therapie palliativ. [ 15 ], [ 16 ]

Verhütung

Angesichts des erheblichen Anteils spontaner Genmutationen, die zur Entwicklung dieser Fehlbildung der Großhirnrinde führen, gilt eine Prävention als unmöglich.

Prognose

In den meisten Fällen hat die Polymikrogyrie eine schlechte Prognose: 87–94 % der Patienten leiden an einer nahezu unheilbaren Epilepsie mit wiederkehrenden Anfällen. Viele Kinder mit bilateralen Anomalien oder Läsionen von mehr als der Hälfte der Windungen einer Hemisphäre sterben im frühen Kindesalter.