Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Hypogalaktie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Homo sapiens gehört zur Klasse der Säugetiere. Bei der Geburt eines Kindes wechselt es von der intrauterinen Hämatotrophie zur Laktotrophie – der Ernährung mit Muttermilch (von lateinisch lactis – Milch). Hypogalaktie ist einfach ein Mangel an Milch (von griechisch gala – Milch) bei einer stillenden Mutter, d. h. eine Abnahme der Laktation oder der Sekretion von Muttermilch in täglichen Mengen, die den Nährstoffbedarf ihres Kindes nicht vollständig decken.

Dieser Begriff sowie der Begriff „Oligogalactia“ (von griechisch oligos – wenig und gala – Milch) werden erst nach dem Einschuss der Muttermilch verwendet, was in der Regel etwa 30–40 Stunden nach der Geburt eines termingerecht geborenen Babys der Fall ist. Die Milchproduktion kann zwar später als üblich einsetzen (innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Geburt), danach wird sie jedoch in ausreichender Menge produziert. In solchen Fällen spricht man von einer verzögerten Laktogenese (beobachtet bei einem Drittel der stillenden Frauen). [ 1 ]

Epidemiologie

Einigen Berichten zufolge kommt es bei fast 5 % der Frauen trotz ausreichender Stillzeiten und richtiger Stilltechnik zu einer primären Laktationsinsuffizienz.

Und über Milchmangel 2–3 Wochen nach der Geburt des Kindes klagen mindestens 15 % der gesunden Mütter, die ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben, und in 80–85 % der Fälle ist Hypogalaktie sekundär.

Ursachen Hypogalaktie

Spezialisten haben folgende Hauptursachen für Hypolaktie identifiziert:

- Komplizierte postpartale Phase;

- Hypoplasie der Brustdrüsen (Mangel an Drüsengewebe, das Milch produziert, obwohl die Größe der Brüste erheblich sein kann);

- Diffuse Brustveränderungen und andere Formen der Mastitis;

- Zurückbleiben von Plazentafragmenten in der Gebärmutter nach der Entbindung;

- Angeborene oder medikamenteninduzierte Hypoprolaktinämie – ein Mangel des Hormons Prolaktin, das die Milchproduktion sicherstellt;

- Die Geburt wird durch massive Blutungen erschwert, mit der Entwicklung des Sheehan-Syndroms – postpartale Hypophyseninsuffizienz und verminderte Prolaktinproduktion;

- Unzureichender Spiegel eines wichtigen Hormons beim Stillen – Oxytocin;

- Unterdrückung des Milchspendereflexes – des Milchspendereflexes – durch negative Emotionen, Schmerzen, Stress.

Hypogalaktie kann auch mit Problemen der Lacto- oder Galaktopoese verbunden sein – der autokrinen Aufrechterhaltung einer bereits etablierten Laktation. Dabei spielt die Milchausscheidung aus der Brust (der Grad ihrer Entleerung), also das Saugen durch das Baby, die wichtigste Rolle. Eine Verringerung der Milchmenge in diesem Stadium kann die Folge sein:

- Das Kind nicht oft genug füttern (nicht nach Bedarf, sondern „nach Plan“) oder falsche Fütterungstechnik;

- Unfähigkeit des Babys, effektiv zu saugen, insbesondere wenn es sich um ein Frühchen oder ein untergewichtiges Geburtsgewicht handelt;

- Versäumnis, Restmilch abzugießen. Weitere Informationen finden Sie unter „ Abgießen von Muttermilch: Warum und wie wird es gemacht?“

- Stauung in den Brüsten – Laktostase, die zu einer Laktationsmastitis führt.

Risikofaktoren

Zu den Risikofaktoren für eine unzureichende Muttermilchsekretion gehören:

- Das Alter der stillenden Mutter beträgt 36–40 Jahre oder älter;

- Gutartige Tumoren der Gebärmutter und der Eierstöcke;

- Gestose (Spättoxikose) während der Schwangerschaft;

- Kaiserschnitt;

- Unzureichende und/oder falsche Ernährung der stillenden Mutter;

- Verstopfung der Milchdrüsengänge;

- Erschwerend für den guten Halt der Brust eines Neugeborenen sind zurückgezogene Brustwarzen;

- Stress, Depressionen nach der Geburt (von denen fast 20 % der Frauen in den Wehen betroffen sind), neurotische Störungen;

- Operation oder Trauma der Brust (mit möglicher Störung der Milchgänge);

- Längerer Gebrauch von Kortikosteroiden, Diuretika, Adrenomimetika, hormonellen Kontrazeptiva, Hormonersatztherapie mit Gestagenen;

- Diabetes;

- Fettleibigkeit;

- Psychosoziale Faktoren;

- Schlechte Angewohnheiten.

Und das Risiko eines Prolaktinmangels ist erhöht bei: Funktionsstörungen der Eierstöcke, Schilddrüsenunterfunktion, Problemen mit den Nebennieren und dem Hypothalamus-Hypophysen-System sowie bestimmten Autoimmunerkrankungen.

Pathogenese

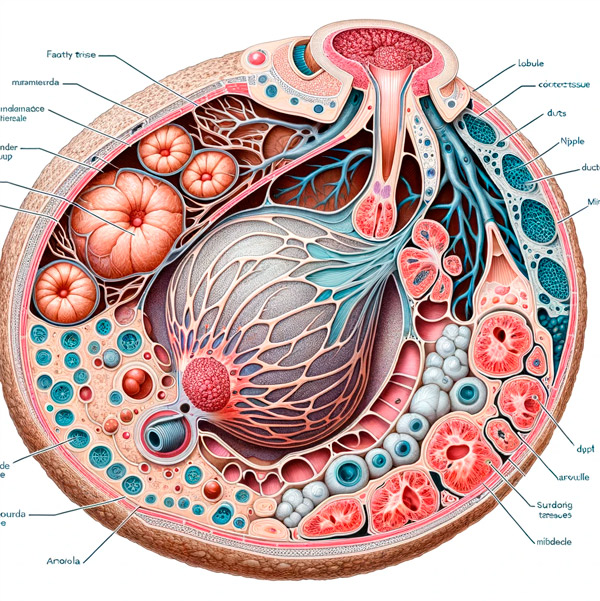

Sowohl biochemisch als auch physiologisch hängt ausreichendes Stillen von der Laktation ab, einem komplexen Prozess der Muttermilchproduktion.

In einigen Fällen ist die Pathogenese seiner unzureichenden Produktion auf eine verminderte Sekretion der entsprechenden Hormone des Hypothalamus-Hypophysen-Systems zurückzuführen: Prolaktin und Oxytocin. Die Prolaktinbiosynthese erfolgt in spezialisierten laktotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens unter dem Einfluss hoher Östrogenspiegel, und während der Schwangerschaft nimmt die Anzahl dieser Zellen und der Hypophyse selbst zu.

Darüber hinaus wird während der Schwangerschaft Prolaktin von den Zellen der Dezidualschicht der Plazenta mithilfe von Plazentalaktogen synthetisiert, einem Hormon, das ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat ausgeschüttet wird. Prolaktin ist an der Reifung der Brustdrüsen bis zur Geburt beteiligt. Nach der Geburt bleibt der Prolaktinspiegel nur so lange erhöht, wie gestillt wird. Saugen löst den Mechanismus aus, der die Prolaktinsekretion und damit die Milchproduktion ermöglicht. Bei intermittierendem Stillen sinkt der Prolaktinspiegel innerhalb von zwei Wochen auf den Ausgangswert.

Oxytocin wird von großen neuroendokrinen Zellen in den Hypothalamuskernen produziert und zum Hypophysenhinterlappen transportiert, wo es akkumuliert und anschließend ins Blut abgegeben wird. Während der Stillzeit spielt Oxytocin, das in den Blutkreislauf gelangt, eine wichtige Rolle: Es induziert Kontraktionen der Myoepithelzellen, die die Alveolen der Brustdrüse umgeben, was zur Freisetzung von Milch aus der Brust führt. Stress (erhöhter Cortisolspiegel im Blut) und medizinische Eingriffe während der Wehen können die Oxytocinausschüttung verringern und sich negativ auf den Stillbeginn auswirken.

Der Hauptmechanismus der verminderten Laktation bei unzureichend häufiger Fütterung des Kindes ist das Fehlen der notwendigen Stimulation der Brustwarzen, um den sogenannten Milchspendereflex auszulösen. Sein Wesen besteht darin, dass das Saugen sensorische Nervenenden in der Brustwarze und ihrem Warzenhof aktiviert. Die resultierenden afferenten Signale werden an den Hypothalamus weitergeleitet, was zur Freisetzung von Oxytocin im Blut führt. Und dieses Hormon, wie oben erwähnt, "zwingt" die Muskelzellen der Brustdrüse, sich zusammenzuziehen und Milch aus dem Alveolarlumen in die Milchgänge zu "drücken".

Bei einer teilweisen Retention der Plazenta kommt es zu einem Anstieg des laktosehemmenden Hormons Progesteron.

Die Unfähigkeit eines Babys, aufgrund einer Frühgeburt effektiv zu saugen, ist mit einer unvollständigen funktionellen Reifung und dem praktischen Fehlen des Saugreflexes verbunden; bei einem termingerecht geborenen Baby können die Fütterungsprobleme auf angeborene Kiefer- und Gesichtsdefekte (Gaumenspalte) oder eine Ankyloglossie ( kurzes Frenulum) zurückzuführen sein.

Symptome Hypogalaktie

Zu den von Kinderärzten als zuverlässig anerkannten Anzeichen einer Hypogalaktie zählen:

- Gewichtsverlust des Neugeborenen von etwa 7–10 % des ursprünglichen Geburtsgewichts (bei ausreichender Ernährung sollten Neugeborene ihr Geburtsgewicht innerhalb von zwei Wochen wieder erreichen);

- Unzureichende und unregelmäßige Gewichtszunahme des Kindes – weniger als 500 g pro Monat oder bis zu 125 g pro Woche (während die Gewichtszunahme eines voll ausgetragenen Säuglings im ersten Monat 600 g und in jedem Monat der ersten sechs Lebensmonate bis zu 800 g beträgt);

- Verringerung der Anzahl der Urin- und Stuhlgänge (im Alter von 3–5 Tagen kann das Kind bis zu 5 Mal urinieren und bis zu 4 Mal Stuhlgang pro Tag haben, im Alter von einer Woche sollten es 4–6 Urin- und 3–6 Stuhlgänge pro Tag sein);

- Unbedeutende Urinmenge, wobei der Urin eine intensiv gelbe Farbe und einen stechenden Geruch aufweist;

- Bei seltenem Stuhlgang ist die Stuhlkonsistenz dicht.

Anzeichen für Hunger bei der Mutter sind neben Untergewicht, Lethargie und häufigem Weinen Hautblässe und Verlust des Gewebeturgors, eine unbedeutende Menge an Unterhautgewebe an Rumpf und Bauch (mit einer Abnahme der Hautfalten in Höhe des Nabels), eine Abnahme des Gewichtswachstumsverhältnisses (Verhältnis von Körpergewicht in Gramm zu Körperlänge in cm) sowie des Fettindex (Verhältnis des Umfangs von Schulter, Oberschenkel und Schienbein).

Zu den Symptomen einer verringerten Muttermilchsekretion bei stillenden Müttern zählen eine unzureichende Schwellung der Brustdrüsen (ein Hinweis darauf, dass Milch „hochkommt“) und keine Milch in der Brust beim Abpumpen nach dem Stillen.

Bühnen

Der Grad der Hypogalaktie wird als Prozentsatz des täglichen Bedarfs des Kindes bestimmt: bei einem Milchmangel von weniger als 25 % des Bedarfs – Grad I (leicht); von 25 bis 50 % – Grad II (mittel); von 50 bis 75 % – Grad III (mittel); über 75 % – Grad IV (schwer).

Formen

Man unterscheidet zwischen Formen der Hypogalaktie wie:

- Frühe Hypogalaktie, wenn ab dem Zeitpunkt der Geburt im ersten Jahrzehnt eine unzureichende Muttermilchproduktion festgestellt wird;

- Späte Hypogalaktie (entwickelt sich später im Leben);

- Primäre Hypogalaktie, die bei Frauen mit bestimmten Erkrankungen, neuroendokrinen Pathologien oder anatomischen Problemen (unzureichende Menge an Drüsengewebe in den Brustdrüsen) beobachtet wird; nach früheren Brustoperationen; bei Verzögerung der Plazentaablösung oder nach schweren Wehen mit massiven Blutungen;

- Sekundäre Hypogalaktie, deren Ursachen unter anderem das verzögerte Stillen des Säuglings nach der Geburt, falsche Fütterungsgewohnheiten, unvollständige Entleerung der Brustdrüsen von Milchresten, ungerechtfertigte Flaschenfütterung mit Säuglingsnahrung usw. sind;

- Eine vorübergehende oder vorübergehende Hypogalaktie mit verzögertem Beginn der Laktogenese kann auf heißes Wetter, Erkältungen und andere Beschwerden einer stillenden Frau (mit Fieber), Veränderungen ihres psycho-emotionalen Zustands, Müdigkeit und häufigen Schlafmangel zurückzuführen sein. Es ist charakteristisch für stillende Frauen mit Fettleibigkeit, insulinabhängigem Diabetes und Langzeitbehandlung mit Kortikosteroiden.

Die Milchproduktion kann mit zunehmendem Wachstum des Babys abnehmen, und die Aufrechterhaltung der benötigten Milchmenge kann mit zunehmendem Alter des Babys problematisch sein. Ein Säugling benötigt in der Regel etwa 150 ml/kg pro Tag. Während ein Säugling mit 3,5 kg Gewicht 525 ml Milch pro Tag benötigt, benötigt ein Säugling mit 6-8 kg Gewicht 900-1200 ml.

Dabei ist zu beachten, dass es im 3., 7. und 12. Stillmonat zu sogenannten Hungerkrisen kommt: Das Baby benötigt aufgrund seiner wachsenden Beweglichkeit und des erhöhten Nährstoffbedarfs in den Phasen des intensivsten Wachstums mehr Milch.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine mütterliche Hypogalaktie führt bei Kindern zu Dehydration und Protein-Energie-Mangel – Hypotrophie des Neugeborenen – mit möglicherweise beeinträchtigtem Wachstum und Entwicklung.

Darüber hinaus können sich Komplikationen und Folgen einer unzureichenden Muttermilchaufnahme in einer Abnahme der komplexen Immunabwehr und einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, vor allem virale Atemwegserkrankungen, äußern.

Bei Müttern mit Oligogalaktie versucht das Baby beim Stillen stärker zu saugen, was in Kombination mit einer längeren Stillzeit zu einer Reizung der Brustwarzenhaut – mit Mazeration, Rissbildung und Entzündung – führt.

Diagnose Hypogalaktie

Wie Experten anmerken, kommt es nicht selten vor, dass Frauen aufgrund von Unruhe und häufigem Weinen des Säuglings davon überzeugt sind, nicht genügend Milch zu haben. Und um eine Hypogalaktie zu erkennen, wird eine Diagnose durchgeführt, die mit der Erhebung der Anamnese beginnt.

Der Kinderarzt untersucht das Kind, überprüft sein Körpergewicht und zeichnet anhand der Worte der Mutter die Intensität und Art des Wasserlassens und Stuhlgangs auf.

Um eine unzureichende Laktation festzustellen, werden Kontrollfütterungen durchgeführt: Das Baby wird vor und nach der Fütterung gewogen, das richtige Anlegen an die Brust, der Halt des Babys an der Brustwarze sowie die Saugintensität und -dauer werden überprüft.

Eventuelle Veränderungen ihrer Brüste während der Schwangerschaft und nach der Entbindung werden mit der Mutter besprochen. Außerdem werden ihre Blutwerte auf Prolaktin, Estradiol und Progesteron untersucht.

Die instrumentelle Diagnostik beschränkt sich auf die Ultraschalluntersuchung der Brustdrüsen. Bei Verdacht auf eine Hypophysenschädigung können CT und MRT des Gehirns durchgeführt werden. In den meisten Fällen reichen jedoch eine sorgfältige Anamnese und Kontrollmessungen zur Bestätigung der Diagnose aus.

Differenzialdiagnose

Zur Differentialdiagnose gehören Erkrankungen wie Laktostase, völliges Ausbleiben der Muttermilchsekretion – Agalaktie und Hypogalaktie, verzögerter Beginn der Laktation sowie Hypogalaktie und Laktationskrise, d. h. eine vorübergehende Verringerung der Muttermilchproduktion aufgrund hormoneller Veränderungen im Körper der Mutter nach der Geburt.

Gegebenenfalls kann die Konsultation weiterer Fachärzte (Mammologe, Gynäkologe, Endokrinologe) erforderlich sein.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Hypogalaktie

Um die Situation mit verminderter Muttermilchsekretion zu korrigieren, ist es zunächst notwendig, die Grundsätze des erfolgreichen Stillens einzuhalten und Anpassungen an der Technik vorzunehmen.

Die optimale Methode besteht beispielsweise darin, das Baby an beide Brüste zu legen, wenn diese vollständig entleert sind, um die Milchproduktion anzuregen und auch rissigen Brustwarzen vorzubeugen. Das Stillen an einer Brust sollte nicht länger als 15 Minuten dauern, bis diese vollständig entleert ist. Anschließend – falls das Baby mehr Milch benötigt – kann an der anderen Brust weitergestillt werden. Die nächste Fütterung sollte an dieser Brust beginnen.

Detaillierte Beschreibung in den Materialien:

Die wichtigsten Behandlungsmethoden für Hypogalaktie:

Die am häufigsten verwendeten Medikamente sind in der Publikation aufgeführt - laktationsfördernde Medikamente

Die Aufgabe des mütterlichen Körpers besteht darin, die Milchproduktion mit der für das Kind notwendigen Qualitätszusammensetzung zu unterstützen. Dies wird durch die Erhöhung der Energie- und Nährstoffaufnahme aus der Nahrung erreicht. Daher sollte bei Hypogalaktie besonderes Augenmerk auf die Ernährung und Diät gelegt werden. Lesen Sie mehr:

Eine stillende Mutter produziert durchschnittlich 850 ml Muttermilch pro Tag und muss ausreichend Nahrung zu sich nehmen, um alle mit der Milch ausgeschiedenen Bestandteile abzudecken. Während der Stillzeit sollte die tägliche Kalorienaufnahme mindestens 2200–2500 kcal betragen. Die von den WHO-Experten empfohlenen Tageswerte für Vitamine sind: Vitamin A – 1,2 mg; Vitamin C – 100 mg; Vitamin D – 12,5 µg; Vitamin E – 11 µg; Riboflavin (Vitamin B2) – 1,8 mg; Pyridoxin (Vitamin B6) – 2,5 mg; Folsäure (Vitamin B9) – 0,5 mg; Nicotinsäure bei Hypogalaktie (Niacin, Nicotinamid, Vitamin B3 oder PP) – 18–20 mg. Niacin ist essentiell für Coenzymsysteme, die an der Synthese von Fettsäuren und Steroiden (einschließlich Cholesterin) beteiligt sind. Ein Niacinmangel ist selten, da der Tagesbedarf in der Regel durch den Verzehr von Fleisch, Getreide und Milchprodukten gedeckt werden kann. Wenn die Ernährung einer stillenden Frau ausreichende Mengen dieses Vitamins enthält, ist eine Niacin-Supplementierung nicht erforderlich.

Um die Milchproduktion zu steigern, werden Kräuter mit milchsaugender Wirkung (in Form von Abkochungen) verwendet, darunter: Bockshornklee, Fenchel, Anis, Luzerne, Galega, Eisenkraut, Mariendistel, Brennnessel, Hafer (Getreide), Himbeerblätter und Brunnenkresse. Allerdings sollten die Nebenwirkungen vieler pflanzlicher Heilmittel berücksichtigt werden. So können beispielsweise Bockshornkleesamen Hypoglykämie, erhöhten Blutdruck und Durchfall verursachen; Galega senkt Blutdruck und Blutzuckerspiegel; Mariendistel allergische Reaktionen und Darmbeschwerden.

Nach Ansicht von Experten sollte zusätzliche Säuglingsnahrung oder Spenderinnenmilch nur dann gegeben werden, wenn dies medizinisch notwendig ist (wenn alle Versuche, die Milchsekretion zu steigern, fehlgeschlagen sind) und wenn die Indikationen für eine Zufütterung die oben genannten Anzeichen von Unterernährung beim Säugling umfassen sowie wenn die geringe Milchproduktion auf Faktoren wie unzureichendes Drüsengewebe in den Brustdrüsen usw. zurückzuführen ist.

Lesen Sie mehr in den Publikationen:

Verhütung

Gemäß den Empfehlungen der WHO umfasst die Prävention von Stillstörungen die Beobachtung der schwangeren Frau durch einen Geburtshelfer/Gynäkologen, um Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen vorzubeugen und damit verbundene Erkrankungen rechtzeitig zu behandeln.

Während der Schwangerschaft sollten werdende Mütter (vor allem, wenn das erste Kind in der Familie erwartet wird) eine pränatale Stillberatung erhalten, die auch eine Schulung der Eltern in Methoden zur Vorbeugung von Hypogalaktie umfasst, wozu ein freier Fütterungsplan gehört: Die Fütterungszeit des Säuglings sollte sich nach seinen Ernährungsbedürfnissen richten, auch nachts.

Prognose

Frühes Anlegen des Babys an die Brust, Sicherstellung eines rund um die Uhr stattfindenden Zusammenlebens von Mutter und Kind, Etablierung eines bedarfsgerechten Fütterungsregimes sowie ausreichende medizinische Versorgung bei verminderter Muttermilchsekretion sorgen für eine günstige Prognose bei den meisten Formen der sekundären Hypogalaktie.