Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Chronische Blasenentzündung: Ursachen, Anzeichen, Prävention

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Wenn die Blasenentzündung ständig wiederkehrt, das heißt, es kommt regelmäßig zu Rückfällen der Entzündung, kann eine chronische Blasenentzündung diagnostiziert werden, die den ICD-10-Code N30.1-N30.2 hat.

Urologen gehen davon aus, dass bei einer Blasenentzündung, die mindestens dreimal im Jahr oder zweimal in sechs Monaten auftritt, der Patient höchstwahrscheinlich an einer chronisch rezidivierenden Blasenentzündung leidet.

Epidemiologie

Laut WHO erkranken jährlich fast 150 Millionen Menschen an Blasen- und Harnwegsinfektionen. In den USA suchen beispielsweise jährlich etwa 8 bis 10 Millionen Menschen einen Urologen auf.

Wie klinische Statistiken zeigen, werden chronische Formen der Blasenentzündung häufiger bei Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren diagnostiziert, aber Frauen in der Zeit nach der Menopause sind am anfälligsten für diese Krankheit – bis zu 5 % (bei Frauen in Nordamerika – bis zu 20 %).

Laut Experten der International Urogynecological Association leiden die Hälfte aller Frauen an Symptomen einer Blasenentzündung und bei 20 bis 30 % kommt es zu Rückfällen, also einer erneuten Infektion.

Bei älteren europäischen Männern kommt es bei fast einem Viertel der urologischen Patienten zu chronischer Prostatitis und Blasenentzündung.

Chronische Blasenentzündung bei Kindern tritt am häufigsten vor dem zweiten Lebensjahr auf; bei Jungen und jungen Männern wird diese Pathologie in seltenen Fällen diagnostiziert. Lesen Sie mehr im Material - Chronische Blasenentzündung bei Kindern

Ursachen chronische Blasenentzündung

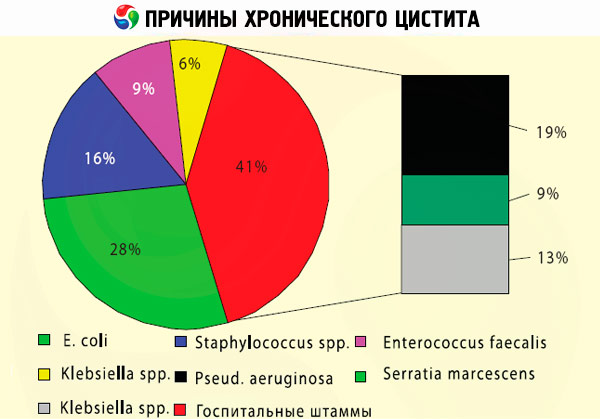

Die häufigsten Ursachen einer chronischen Blasenentzündung sind Infektionskrankheiten. Wenn beispielsweise im Dickdarm lebende Escherichia coli (E. coli) in die Harnröhre gelangen und in die Blase wandern, vermehren sie sich dort und verursachen Entzündungen. Darüber hinaus kann eine chronische bakterielle Blasenentzündung durch anhaltende Infektionen entstehen, zum Beispiel durch Enterobacter (E. cloacae und E. agglomerans), Proteus mirabilis, Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, Streptococcus faecalis und Staphylococcus saprophyticus.

Aufgrund der kürzeren Harnröhre tritt chronische Blasenentzündung bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern. Häufig geht eine chronische Blasenentzündung bei Frauen mit einer bakteriellen Vaginose einher. Eine Blasenentzündung kann auch vor dem Hintergrund einer chronischen Ureaplasmose auftreten – einer Schädigung der Harnröhre, der Schleimhäute des Gebärmutterhalses oder der Vagina durch die Bakterien Ureaplasma urealyticum und Ureaplasma parvum. Bezeichnend ist, dass in allen Fällen der intravaginale Säuregehalt abnimmt, was die Aktivierung von Mikroorganismen fördert. Eine physiologisch bedingte Immunsuppression (Unterdrückung der Embryoabstoßung) erklärt den Zusammenhang zwischen chronischer Blasenentzündung und Schwangerschaft. Diesem Thema ist eine separate Publikation gewidmet – Blasenentzündung während der Schwangerschaft

Eine der Ursachen für eine chronische Blasenentzündung bei Frauen, die im Bereich des Blasenhalses lokalisiert ist, kann eine Verletzung des Trophismus der Schleimhäute aufgrund einer schlechten Blutversorgung sein, die mit einer Veränderung der Position der Vagina und/oder der Gebärmutter nach der Geburt oder mit gynäkologischen Erkrankungen verbunden ist.

Die Infektion kann absteigend sein: Bei entzündlichen Prozessen in den Nieren gelangt sie mit dem Urin in die Blasenhöhle, was den gleichzeitigen Verlauf urologischer Erkrankungen wie chronischer Blasenentzündung und Pyelonephritis hervorruft.

Wiederholte Blasenentzündungen – chronische Zystitis bei Männern – werden zehnmal seltener festgestellt als bei Frauen. Zu den häufigsten Ursachen dieser Erkrankung zählen sexuell übertragbare Infektionen, insbesondere Chlamydien, sowie eine gutartige Vergrößerung der Prostata oder deren Entzündung – Prostatitis. Chronische Prostatitis und Zystitis treten meist bei Männern nach dem 50. Lebensjahr auf. Darüber hinaus entwickeln sich Infektionen oft zuerst in der Harnröhre (was durch häufiges Einlegen von Kathetern verursacht werden kann) und befallen dann die Blase, sodass chronische Urethritis und Zystitis durch eine gemeinsame Pathogenese verbunden sind. In jedem Fall schafft eine Harnstagnation bei Prostatitis oder Urethritis die Voraussetzungen für eine chronische Blasenentzündung bei Männern.

Eine chronische hämorrhagische Zystitis wird durch Bestrahlung oder Chemotherapie bei Beckenkrebs ausgelöst, kann aber auch eine Folge von Urolithiasis oder der Aktivierung von Polyomaviren (BKV und JCV) sein.

Risikofaktoren

Als Risikofaktoren für die Entstehung einer chronischen Blasenentzündung gelten aus der Sicht von Urologen:

- geschwächte Immunität;

- Langzeitbehandlung mit antibakteriellen Arzneimitteln, die die schützende obligate Darmmikrobiota unterdrücken;

- chronische Nierenentzündung (Pyelitis, Pyelonephritis);

- gynäkologische Erkrankungen (vaginale und zervikale entzündliche Prozesse);

- Veränderungen des Hormonspiegels bei Frauen aufgrund von Schwangerschaft und Wechseljahren;

- chronische Form der Prostatitis, Prostataadenom bei Männern;

- Blasen- oder Nierensteine;

- das Vorhandensein angeborener Anomalien der Harnwege oder der Blase, die eine vollständige Entleerung verhindern;

- Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Harnsäurediathese;

- Narben und Divertikel in der Blase;

- alle urologischen Manipulationen und chirurgischen Eingriffe (einschließlich der Anlage einer Zystostomiedrainage);

- Vorgeschichte von Autoimmunerkrankungen;

- Blasentumoren.

Bei Patienten, die sich einer immunsuppressiven Therapie unterziehen, besteht aufgrund der direkten Exposition gegenüber zytotoxischen Krebsmedikamenten oder der Aktivierung einer anhaltenden Infektion der Harnwegsorgane, einschließlich der Blase, das Risiko einer hämorrhagischen Zystitis.

Es ist auch bekannt, dass bei längerer Unterkühlung des Körpers und häufigem Geschlechtsverkehr Anfälle einer chronischen Blasenentzündung auftreten können.

Pathogenese

Die Pathogenese der Entzündung in der Blase, die durch in ihre Höhle eingedrungene E. coli befallen ist, erklärt sich dadurch, dass dieses Bakterium an Glykolipide der Zellmembran binden und in die Urothelzellen eindringen kann. Durch die Vermehrung des Mikroorganismus, begleitet von der Freisetzung von Toxinen, kommt die Proteinsynthese zum Erliegen, was zur Zerstörung der Zellen der Blasenschleimhaut und zur Entwicklung einer Entzündungsreaktion führt.

Die Pathogenese der Ureaplasma-assoziierten Zystitis ist ebenfalls gut erforscht. Diese Bakterien leben, ohne Symptome zu verursachen, extrazellulär im Urogenitaltrakt sexuell aktiver Frauen und Männer und dringen nur selten in Zellen ein, außer bei Immunsuppression. Bei geschwächtem Immunsystem schädigt U. urealyticum die Zellen des Schleimhautepithels, was zu morphologischen Veränderungen und einer erhöhten Aktivität proinflammatorischer Zytokine, Leukozyten und Prostaglandine sowie zur Expression des Tumornekrosefaktors (TNF-α) führt.

Hypothesen zur Ätiologie und Pathogenese der seltenen verkrustenden chronischen Zystitis sind umstritten. Die gängigsten gehen jedoch von einer Beteiligung des grampositiven Bazillus Corynebacterium urealyticum aus. Dieses kommensale Hautbakterium mit starker Ureaseaktivität baut Harnstoff ab und schafft so ein alkalisches Milieu in der Blase, das die Ablagerung anorganischer Salze (Struvitkristalle und Calciumphosphat) auf der Blasenschleimhaut begünstigt.

Die Rolle einer verminderten Östrogenproduktion in der Pathophysiologie von Harnwegsinfektionen und chronischer Blasenentzündung bei älteren Frauen ist geklärt. Das weibliche Sexualhormon stimuliert die Vermehrung von Lactobacillus-Zellen im Vaginalepithel, und Laktobazillen senken den pH-Wert und verhindern die mikrobielle Besiedlung der Vagina. Darüber hinaus verringern sich in Abwesenheit von Östrogen das Volumen der Vaginalmuskulatur und die Elastizität der Bänder, die den Gebärmutterboden stützen, und ein Prolaps der inneren Geschlechtsorgane führt zu einer Kompression der Blase und einem Harnstau.

Symptome chronische Blasenentzündung

Wie häufig und wie stark die Symptome einer chronischen Blasenentzündung auftreten, hängt laut Urologen von verschiedenen Faktoren ab. Die ersten Anzeichen sind jedoch in 80 % der Fälle mit häufigerem Wasserlassen (Pollakisurie) und geringen Urinmengen bei jedem Wasserlassen verbunden.

Der Verlauf einer chronischen Blasenentzündung verläuft in der Regel in mehreren Stadien, einige Formen dieser Erkrankung treten jedoch kontinuierlich auf.

Die Infektion äußert sich in der Regel in einer schleichenden Entzündung, die sich über Monate hinweg verschlimmert und zu einem oder mehreren Symptomen führt, darunter:

- Beschwerden in der Blase;

- zwingender Harndrang (Tag und Nacht);

- Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen;

- Blasenkrämpfe;

- Fieber.

Klinischen Beobachtungen zufolge haben 60 % der Patienten im akuten Stadium nagende Schmerzen bei chronischer Blasenentzündung, die im Unterbauch (über dem Schambein), im Damm und Becken, bei Frauen auch im Bereich der Gebärmutter und der Gliedmaßen spürbar sind. Ein weiteres Symptom ist Dyspareunie, d. h. Sex mit chronischer Blasenentzündung kann für Frauen schmerzhaft sein.

Ein starker Kälteeinbruch sowie die Jahreszeit vom Spätherbst bis zum frühen Frühling sind die Hauptzeit, in der sich eine chronische Blasenentzündung verschlimmern kann. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sich eine chronische bakterielle Blasenentzündung in 90 % der Fälle durch eine Neuinfektion verschlimmert, die nach einer Pause von mehr als zwei Wochen nach der vorherigen Entzündung auftritt.

Nach der Remissionsphase, in der die Intensität der Symptome deutlich abnimmt, gibt es asymptomatische Phasen, die als Remission der chronischen Blasenentzündung wahrgenommen werden, nach denen nach einiger Zeit erneut ein Rückfall auftritt.

Bei den meisten Patienten mit chronischer Blasenentzündung ist der Urin trüb, und Untersuchungen zeigen eine erhebliche Bakteriurie. Bei manchen Patienten kann sich Eiter oder Blut im Urin befinden ( Hämaturie ).

Formen

Zunächst unterscheidet man zwischen der chronischen bakteriellen Blasenentzündung und der deutlich selteneren nicht-bakteriellen Blasenentzündung.

Bei der Definition einer chronischen latenten Blasenentzündung, d. h. einer Blasenentzündung, die sich nicht mit offensichtlichen Symptomen manifestiert, sind versteckte, d. h. latente Perioden gemeint, die den Verlauf einer chronischen Blasenentzündung bei vielen Patienten charakterisieren.

Bei Blut im Urin wird eine chronische hämorrhagische Blasenentzündung diagnostiziert. In Fällen, in denen der Entzündungsprozess im Blasenhals (Cervix vesicae) lokalisiert ist – dem Bereich seiner Verengung und des Übergangs zur Harnröhre – wird bei Frauen und Männern eine chronische zervikale Blasenentzündung diagnostiziert.

Abhängig von den morphologischen Merkmalen der bei der Zystoskopie festgestellten Gewebeschädigung der inneren Blasenschleimhaut werden folgende Arten dieser Erkrankung unterschieden:

- chronische katarrhalische Zystitis (oberflächlich, betrifft die oberen Schichten des Schleimhautepithels; begleitet von Exsudation).

- Die chronische follikuläre Zystitis ist eine seltene, unspezifische Blasenentzündung mit unklarer Ätiologie. Sie ist durch lymphatische Follikelinfiltrate in der Schleimhaut gekennzeichnet. Pathologische Veränderungen mit Ödemen und Hyperämie sind üblicherweise in der Basalmembran der trigonalen Zone (Blasendreieck) oder an der Blasenbasis lokalisiert.

- Eine seltene Form der Erkrankung ist die chronische Zystitis zysticus. Dabei bilden sich Gebilde (die sog. Brunn-Nester), die in die Basalmembran (Lamina propria) der Blasenschleimhaut einwachsen und sich im Urothel der Blasenwand in zystische Hohlräume (oft mit flüssigem Inhalt) umwandeln.

- Chronische polypöse Zystitis bezeichnet auch seltene Formen unspezifischer Schleimhautreaktionen mit polypösen Läsionen und Ödemen. In 75 % der Fälle wird sie bei Männern mit häufiger Blasenkatheterisierung festgestellt.

- Die chronische bullöse Zystitis ist eine reversible Entzündung mit ausgedehntem submukösem Blasenödem, das Tumorbildungen vortäuscht. Sie ist eine Variante der polypösen Zystitis, jedoch mit größeren Läsionen. Sie kann asymptomatisch verlaufen, aber auch akute Anfälle einer chronischen Zystitis sind möglich.

- Bei der chronischen granulären Zystitis handelt es sich um eine diffuse Entzündung der Blasenschleimhaut mit zahlreichen kleinen, fokalen Infiltraten in Form von Körnchen.

Einige Experten unterscheiden zwischen der chronischen glandulären Zystitis, die die Lamina propria mit Bildungen von Zylinderepithelzellen befällt, und der chronischen glandulären Zystitis (auch intestinale Metaplasie genannt), die sich durch papilläre Bildungen von Zellen ähnlich dem Darmepithel auszeichnet und im Bereich des Blasenhalses und der trigonalen Zone lokalisiert ist.

In der klinischen Urologie unterscheidet man zwischen chronischer interstitieller Zystitis und schmerzhaftem Blasensyndrom. Ätiologie, Pathogenese, Symptome und Behandlungsmethoden werden in der Publikation „ Interstitielle Zystitis“ erörtert.

[ 22 ]

[ 22 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Eine chronische Erkrankung, auch eine urologische, hat immer bestimmte Folgen und Komplikationen.

Was ist die Gefahr einer chronischen Blasenentzündung? Schäden an den tiefen Schichten der Blasenwand und deren Verformung führen zu einer Verringerung der Blasenkapazität und ihrer teilweisen Funktionsstörung. Infolgedessen treten Probleme mit der Urinausscheidung auf – bis hin zur Enuresis.

Die Infektion kann sich auf die Beckenorgane ausbreiten; bei Frauen kann dies zu Menstruationsunregelmäßigkeiten und Entzündungen der Geschlechtsorgane führen. Daher fragen sie sich oft, ob eine Schwangerschaft trotz chronischer Blasenentzündung möglich ist. Tatsächlich können Probleme auftreten, wenn der Entzündungsprozess die Gliedmaßen und/oder die Gebärmutter betrifft.

Darüber hinaus zählen zu den möglichen Komplikationen einer chronischen Blasenentzündung ein umgekehrter Harnfluss (vesikoureteraler Reflux), eine Pyelitis und eine Pyelonephritis.

Das Risiko einer Verstopfung der Harnleitermündung durch ein Blutgerinnsel bei chronischer hämorrhagischer Zystitis (mit Blasenruptur) oder der Harnröhre bei chronischer bullöser Zystitis (wenn der Entzündungsherd in den trigonalen oder periurethralen Zonen der Blase liegt) kann nicht ausgeschlossen werden.

Bei Patienten mit einer chronischen Polyposis-Zystitis besteht ein erhöhtes Risiko, an Blasentumoren (Urothelkarzinom) zu erkranken.

Diagnose chronische Blasenentzündung

Für Laboruntersuchungen werden folgende Tests eingereicht:

- allgemeiner Bluttest;

- Bluttest auf sexuell übertragbare Krankheiten;

- allgemeine Urinanalyse;

- Urintests auf Leukozyten, Erythrozyten und Protein;

- Urinkultur für Bakterien.

Es wird eine instrumentelle Diagnostik durchgeführt:

- Kontrastzystographie (Röntgenaufnahme der Blase);

- Visualisierung der Blase und der Harnwege durch Ultraschalluntersuchung; chronische Blasenentzündung im Ultraschall - Einzelheiten siehe Ultraschall der Blase

- Miktionszystourethrographie (Röntgenuntersuchung beim Wasserlassen);

- Zystoskopie mit Biopsie (die endoskopische Untersuchung wird ausschließlich im Remissionsstadium der Erkrankung durchgeführt).

Differenzialdiagnose

Nur durch eine Differentialdiagnose können alle Erkrankungen ausgeschlossen werden, bei denen Störungen beim Wasserlassen beobachtet werden. So werden beispielsweise eine überaktive Blase, eine chronische Prostatitis, eine Urethritis oder Beckenschmerzen bei Endometriose fälschlicherweise als Blasenentzündung diagnostiziert.

Eine chronisch wiederkehrende Blasenentzündung kann auch ein Anzeichen für Blasenkrebs sein, insbesondere bei älteren Patienten mit Hämaturie und Harnwegsinfektion (daher ist eine Biopsie erforderlich).

Behandlung chronische Blasenentzündung

Informieren Sie sich in diesem Artikel über wirksame Behandlungsschemata bei chronischer Blasenentzündung.

Verhütung

Einer Blasenentzündung vorzubeugen ist nicht immer möglich. Was können Sie tun, um das Risiko zu minimieren? Urologen raten:

- mehr Wasser trinken;

- Aufrechterhaltung der Hygiene (allgemein und intim);

- tragen Sie keine enge Unterwäsche;

- Erhöhen Sie den Anteil an Gemüse und Obst in Ihrer Ernährung. Dadurch erhält der Körper mehr Vitamine, die das Immunsystem stärken, und der Darm mehr Ballaststoffe, die die Arbeit nützlicher Laktobazillen fördern, die das Wachstum pathogener Mikroorganismen hemmen.

- Machen Sie jeden Tag mindestens 10 Minuten Sport;

- Rauchen Sie nicht und missbrauchen Sie keinen Alkohol.