Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Leukoplakie des Ösophagus

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Wenn die Epithelschicht der Schleimhaut des oberen Verdauungstrakts intensiv zu verhornen beginnt, spricht man von der Entwicklung einer Leukoplakie der Speiseröhre. Im Anfangsstadium der Erkrankung bildet sich eine dichte Plaque, die entfernt werden kann und praktisch nicht von Entzündungszeichen begleitet wird. Mit der Zeit treten destruktive Veränderungen der Schleimhaut an Wangen, Zunge und Mundhöhle auf. Ohne Behandlung besteht ein hohes Risiko für die Entwicklung eines bösartigen Prozesses. [ 1 ]

Epidemiologie

Betrachtet man die allgemeine Statistik der Patienten, die wegen einer Leukoplakie der Speiseröhre Hilfe suchen, so tritt die Krankheit am häufigsten bei Patienten im Alter zwischen 30 und 70 Jahren auf, und zwar häufiger bei Männern (mehr als 4 % bei Männern im Vergleich zu 2 % bei Frauen).

Pro hundert Patienten mit diagnostizierter Leukoplakie können bis zu 6 % präkanzeröse Erkrankungen und bis zu 5 % Krebs im Frühstadium auftreten. Wir sprechen hauptsächlich von Patienten mit warzigen und erosiv-ulzerativen Formen der Speiseröhrenleukoplakie: Bei diesen Patienten kann die präkanzeröse Erkrankung als invasives Plattenepithelkarzinom eingestuft werden.

Ein initiales oder sich entwickelndes Karzinom der Speiseröhrenschleimhaut aufgrund intensiver Verhornung ähnelt manchmal einer Leukoplakie. Daher wird jede Person mit Verdacht auf diese Erkrankung zu histologischen und anderen Untersuchungen überwiesen, um eine präkanzeröse oder maligne Erkrankung rechtzeitig zu diagnostizieren.

Es ist erwähnenswert, dass die Leukoplakie der Speiseröhre im Vergleich zur Leukoplakie der Mundhöhle eine äußerst seltene Pathologie ist. Man kann sagen, dass diese beiden Krankheiten aufgrund der Gemeinsamkeit der klinischen Manifestationen häufig identifiziert werden. In einigen Ländern wird zur genaueren Formulierung der Diagnose der Begriff „Leukoplakie der Speiseröhre“ durch den Begriff „epidermoidale Metaplasie der Speiseröhre“ ersetzt.

Ursachen Ösophagusleukoplakie

Experten haben die genaue Ätiologie der Entwicklung einer Leukoplakie der Speiseröhre noch nicht geklärt. Man kann jedoch bereits mit Sicherheit sagen, dass die Pathologie unter dem Einfluss überwiegend äußerer schädigender Faktoren entsteht – insbesondere thermischer, mechanischer oder chemischer Reizungen. Das Krankheitsrisiko wird durch den gleichzeitigen Einfluss mehrerer solcher Faktoren deutlich erhöht. Beispielsweise tritt Leukoplakie der Speiseröhre und der Mundhöhle häufig bei „bösartigen“ Rauchern auf: Ihre Schleimhaut ist regelmäßig sowohl den thermischen als auch den chemischen Einflüssen von Nikotinharzen und Zigarettenrauch ausgesetzt. [ 2 ]

Bei genauerer Betrachtung können folgende Gründe zur Entstehung einer Leukoplakie der Speiseröhre führen:

- neurodystrophische Erkrankungen, die das Schleimgewebe betreffen;

- chronische Entzündungsprozesse der Haut und Schleimhäute, des Verdauungssystems;

- genetische Veranlagung (sogenannte „familiäre“ Dyskeratose);

- Hypovitaminose von Vitamin A;

- Rückbildung der Schleimhäute;

- Hormonstörungen, anhaltendes oder schweres hormonelles Ungleichgewicht;

- infektiöse Läsionen der Mundhöhle und des Verdauungstrakts;

- schädliche berufliche Einflüsse, einschließlich chronischer Berufskrankheiten;

- Rauchen, Alkoholmissbrauch;

- übermäßig scharfes Essen, übermäßiger Gebrauch scharfer Gewürze und Würzmittel;

- systematischer Verzehr von Trockenfutter, regelmäßiger Verzehr von grobem, trockenem Futter;

- Zahnerkrankungen, Vorhandensein von Zahnimplantaten;

- Zahnprobleme oder fehlende Zähne, die Sie daran hindern, Nahrung richtig zu kauen;

- krankhaft geschwächte Immunität.

Risikofaktoren

Menschen über 30 Jahre gelten als gefährdet für eine Leukoplakie der Speiseröhre. Im Kindesalter tritt die Pathologie viel seltener auf.

Experten identifizieren eine Reihe von Faktoren, die zum Auftreten dieser Störung beitragen können:

- Viruserkrankungen, Übertragung von Virusinfektionen (insbesondere Herpesvirus usw.);

- infektiöse und entzündliche Erkrankungen, insbesondere solche mit langem oder chronischem Verlauf;

- regelmäßige mechanische, chemische oder thermische Verletzungen (häufige wiederholte Gastroduodenoskopie, Verzehr von zu groben trockenen oder heißen Speisen, Trinken aggressiver Flüssigkeiten – zum Beispiel hochprozentiger Alkohol usw.);

- systematisches Rauchen;

- regelmäßiges Herbeiführen von Erbrechen (zum Beispiel bei Essstörungen);

- berufliche schädliche Auswirkungen und Pathologien (Einatmen chemischer Dämpfe, Staub, Arbeiten mit Säuren und Laugen);

- beeinträchtigte Aufnahme von Vitaminen, unzureichende Aufnahme von Vitaminen in den Körper;

- eine starke oder schwere Schwächung des Immunsystems (insbesondere bei Patienten mit HIV und anderen Immunschwächekrankheiten);

- erblicher Faktor (das Vorhandensein einer ähnlichen Pathologie bei nahen Verwandten).

Neben den unmittelbaren Ursachen der Ösophagusleukoplakie betonen Ärzte die besondere Bedeutung von Risikofaktoren, die mit der genetischen Veranlagung, individuellen Merkmalen und dem Lebensstil des Patienten verbunden sind. Die rechtzeitige Korrektur oder Beseitigung dieser Faktoren kann ein wirksamer Schritt zur Vorbeugung dieser Pathologie sein: Eine systematische Konsultation mit einem Therapeuten oder Gastroenterologen hilft Patienten nicht nur, mehr über ihren Gesundheitszustand zu erfahren, sondern auch die Pathologie so früh wie möglich zu erkennen. Bei Bedarf wird der Arzt umgehend geeignete Diagnoseverfahren verschreiben und eine gezielte Behandlung durchführen. [ 3 ]

Pathogenese

Die Bildung pathologischer Leukoplakieherde der Speiseröhre wird durch verschiedene ätiologische Faktoren beeinflusst, die sich negativ auf die Schleimhäute und den gesamten Körper auswirken. Der pathogenetische Mechanismus der Erkrankung ist jedoch nicht vollständig erforscht: Die Beteiligung von Interferonen und anderen Immunmediatoren an der Pathogenese beweist nicht die Spezifität der Entwicklung einer Leukoplakie.

Vermutlich wird unter dem Einfluss bestimmter Reizstoffe die Expression des für Epithelgewebe spezifischen Adhäsionsproteins gestört. Dies führt zu einer verstärkten interzellulären Interaktion von Epithelzellen, die die Prozesse der zellulären Hyperdifferenzierung aktiviert.

Daraus folgt, dass es zu einer übermäßigen Verhornung kommt, die physiologisch abnorm ist, und gleichzeitig die Zellreife mit der Unterdrückung der Apoptose zunimmt. Als Folge dieser Prozesse schälen sich die miteinander „verbundenen“ keratinisierten „langlebigen“ Zellen nicht ab, und es bilden sich dichte hyperkeratotische Schichten. [ 4 ]

Im Laufe der Zeit kommt es aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse zu destruktiven Veränderungen im Gewebe, was zu einer erhöhten Zellproliferation in der Basalschicht führt. Bemerkenswert ist, dass alle oben genannten Prozesse ohne Aktivierung der für Leukoplakie typischen Immunreaktivität ablaufen. Vor diesem Hintergrund sollte die Behandlung der Pathologie auf der Normalisierung der interzellulären Interaktionen basieren.

Symptome Ösophagusleukoplakie

Bei vielen Patienten geht die Leukoplakie der Speiseröhre mit einer deutlichen Verschlechterung der Lebensqualität einher, und das Risiko einer bösartigen Erkrankung wirkt sich negativ auf den allgemeinen psychischen Zustand der Patienten aus.

Die wichtigsten Arten der Speiseröhrenleukoplakie sind:

- flache oder einfache Leukoplakie der Speiseröhre;

- Warzenkrankheit;

- erosiv-ulzerativer Typ;

- weiche Leukoplakie.

Die einfache Leukoplakie ist die häufigste. Bei einer äußerlichen Untersuchung lassen sich in der Regel keine pathologischen Veränderungen feststellen. Eine Vergrößerung der umliegenden Lymphknoten ist durch Palpation nicht erkennbar. Bei der Untersuchung des Rachens achtet der Arzt auf die Schleimhaut, die normalerweise ausreichend feucht, glänzend und blassrosa sein sollte. Wenn sich die Leukoplakie der Speiseröhre auf den Rachen und die Mundhöhle ausbreitet, bilden sich begrenzte helle Flecken mit klarer Konfiguration ohne Ausbuchtungen (eine Art weißlicher Film, der nicht abgetrennt werden kann). Oft breiten sich Keratosezonen weiter aus – auf die Innenseiten der Wangen und Lippen. Wichtig: Der weißliche Fleck lässt sich auch mit Gewalt nicht entfernen.

Eine verruköse Leukoplakie der Speiseröhre kann sich aus einer einfachen (flachen) Erkrankung entwickeln. Patienten klagen über ein Brennen hinter dem Brustbein, ständige Reizung oder Trockenheit im Hals sowie Beschwerden beim Schlucken von Nahrung (insbesondere beim Trockenessen). Schmerzen oder andere Symptome werden nicht festgestellt. Bei der Untersuchung der Patienten werden schlechte Gewohnheiten (Rauchen, Alkoholmissbrauch) sowie Begleiterkrankungen des Verdauungs-, Hormon- oder Herz-Kreislauf-Systems festgestellt.

Der verruköse Typ der Leukoplakie kann in zwei Varianten auftreten:

- Plaque-Leukoplakie der Speiseröhre (begleitet von der Bildung weißer plaqueartiger Läsionen);

- verruköse Leukoplakie der Speiseröhre (es bilden sich dichte Wucherungen wie Warzen).

Solche Schleimhautveränderungen können nur bei einer Endoskopie oder bei einer Ausbreitung des Prozesses auf den Zungenrücken und die Seitenflächen, auf die Mundhöhle, den Alveolarfortsatz und den Gaumen festgestellt werden.

Bei der Plaque-Variante sind die pathologischen Herde begrenzt, ragen leicht über die Schleimhautoberfläche hinaus und zeichnen sich durch eine unregelmäßige Konfiguration und klare Konturen aus.

Bei der Warzenvariante erscheint oberhalb der Schleimhaut ein dichter Tuberkel, auf dem sich keine Falte bilden kann. Die Farbe der Erhebung variiert von weißlich bis tiefgelb.

Der erosive Typ der Ösophagusleukoplakie ist durch die Bildung von Erosionsdefekten und Rissen gekennzeichnet, die eine Folge der fehlenden Behandlung einfacher oder warziger Varianten der Pathologie sind. Aufgrund offensichtlicher Gewebeschäden verspürt der Patient Schmerzen, Brennen, Verdichtung und Druck. Schmerzen treten nach Kontakt mit jeglichem Reizstoff auf – insbesondere beim Essen und Trinken. Wundblutungen sind möglich.

Die ersten Anzeichen einer Ösophagusleukoplakie sind nicht bei allen Menschen gleich. Oftmals tritt das Problem ohne offensichtliche Symptome auf, da es viele Jahre lang unbemerkt bestehen kann.

In anderen Fällen macht sich die Leukoplakie durch bestimmte Beschwerden bemerkbar – beispielsweise Schluckbeschwerden, Halsschmerzen, Brennen hinter dem Brustbein usw. Diese Anzeichen treten jedoch meist erst in einem relativ späten Stadium der Erkrankung auf. [ 5 ]

Bühnen

Die Stadien der Leukoplakie der Speiseröhre und der Mundhöhle werden durch die Art der Erkrankung bestimmt:

- Im ersten Stadium bilden sich leichte Beläge auf der Schleimhaut, die sich nicht mit einem Tupfer entfernen lassen. Andere pathologische Symptome fehlen in der Regel. Die Behandlung in diesem Stadium ist am effektivsten, da nur die submuköse Schicht der Speiseröhre betroffen ist.

- Das zweite Stadium ist durch das Auftreten erhabener Beulen gekennzeichnet, die sich ausbreiten und verschmelzen können. Gleichzeitig können die nächstgelegenen Lymphknoten betroffen sein.

- Im dritten Stadium bilden sich im Bereich der Tuberkel Mikroschäden in Form von Rissen oder Erosionen. Zusätzliche schmerzhafte Symptome treten auf, wie Schmerzen und Brennen, hervorgerufen durch das Eindringen von Speise- und Getränkepartikeln in die Wunden. Vor dem Hintergrund ständiger Beschwerden ist der psychoneurologische Zustand des Patienten gestört, es treten Reizbarkeit und Schlaflosigkeit auf. Eine signifikante Verengung des Speiseröhrenlumens ist möglich.

Das klinische Bild in dem einen oder anderen Stadium der Leukoplakie der Speiseröhre kann sich sowohl umfassend als auch einzeln manifestieren, da es von vielen Faktoren abhängt: dem Vorhandensein anderer Pathologien, den individuellen Merkmalen des Patienten, der Prävalenz des Krankheitsprozesses usw. Wenn daher während oder nach dem Essen Beschwerden auftreten, ist eine professionelle Konsultation mit einem Arzt des entsprechenden Profils erforderlich - insbesondere einem Gastroenterologen oder Zahnarzt.

Formen

Die moderne Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation unterteilt Leukoplakie in homogene und nicht-homogene Formen. Die nicht-homogene Form wird zusätzlich in Erythroplakie, knotige, fleckige und warzige Formen unterteilt.

Es gibt Informationen, dass es sich bei einigen Fällen nichthomogener Leukoplakie in jedem zweiten Fall um eine Epitheldysplasie handelt und ein hohes Malignitätsrisiko besteht.

Es gibt eine weitere Klassifikation, die ein Konzept wie "epitheliale Präkanzerose" umfasst: Sie umfasst Erythroplakie und Leukoplakie. Nach dieser histologischen Einteilung wird Leukoplakie in fokale Epithelhyperplasie ohne Anzeichen einer Zellatypie sowie in leichte, mittelschwere und schwere Dysplasie unterteilt. Dysplasie wiederum wird als Plattenepithel-intraepitheliale Dysplasie (mit drei Schweregraden) charakterisiert.

Die angegebene Klassifikation dient der pathomorphologischen Beschreibung und Ergänzung der klinischen Diagnose.

Komplikationen und Konsequenzen

Ohne die notwendige Behandlung oder bei unsachgemäßer Therapie der Leukoplakie verstärkt sich der pathologische Prozess, es kommt zu einer Gewebeverdichtung, die anschließend eine Verengung der Speiseröhre (anhaltende Stenose des Lumens) hervorrufen kann. Typische Anzeichen einer Verschlechterung des Zustandes sind:

- das Auftreten von Heiserkeit, Keuchen;

- anhaltender Husten ohne ersichtlichen Grund;

- ständiges Fremdkörpergefühl im Hals;

- Schmerzen, insbesondere beim Versuch, Nahrung zu schlucken.

Der Patient entwickelt Schwierigkeiten beim Essen, verliert an Gewicht, wird reizbar, hat Schlafstörungen und seine Arbeitsfähigkeit lässt nach.

Die komplexeste und gefährlichste Folge einer Leukoplakie der Speiseröhre kann jedoch ein Tumorprozess maligner Ätiologie sein. Am häufigsten entwickelt sich die Komplikation vor dem Hintergrund warziger und erosiv-ulzerativer Krankheitsformen. Es gibt zwei Formen von Speiseröhrenkrebs:

- Plattenepithelkarzinom, das sich aus den Epithelzellen entwickelt, die die Speiseröhre auskleiden;

- Adenokarzinom, das im unteren Abschnitt der Speiseröhre auftritt.

Andere Arten bösartiger Prozesse in der Speiseröhre sind relativ selten.

In einem frühen Entwicklungsstadium spricht die Leukoplakie jedoch gut auf eine Therapie an, die gleichzeitig mit der Beseitigung möglicher Reizfaktoren, einschließlich schlechter Angewohnheiten, durchgeführt wird.

Diagnose Ösophagusleukoplakie

Die allgemeine Diagnostik von Speiseröhrenerkrankungen umfasst in der Regel:

- Erhebung der Anamnese;

- visuelle Untersuchung (Inspektion);

- Ösophagoskopie;

- Elektrokardiographie (zur Differentialdiagnose von Brustschmerzen);

- Röntgenuntersuchung der Speiseröhre;

- Ösophagomanometrie.

Zu den Untersuchungen gehören allgemeine Blut- und Urinuntersuchungen. Bei Verdacht auf eine maligne Entartung kann eine Blutuntersuchung auf Tumormarker durchgeführt werden – Substanzen, die von Tumorzellen gebildet und in Körperflüssigkeiten ausgeschieden werden. Tumormarker finden sich am häufigsten im Blut von Patienten mit onkologischen Erkrankungen. [ 6 ]

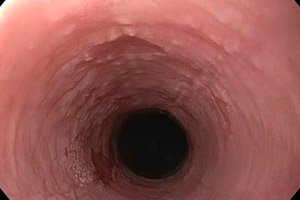

Die instrumentelle Diagnostik ist immer dann wirksam, wenn sie in Kombination mit anderen diagnostischen Methoden eingesetzt wird. Als Hauptverfahren gilt eine endoskopische Untersuchung der Speiseröhre: In ihre Höhle wird ein weiches Endoskop eingeführt, mit dessen Hilfe eine vollständige Untersuchung des gesamten Schleimgewebes durchgeführt und bei Bedarf sogar eine Biopsie entnommen wird - ein Gewebestück zur histologischen Analyse.

Das endoskopische Bild hängt von der Art der Ösophagusleukoplakie ab:

- Bei der flachen Form kommt es zu einer Akanthose mit proliferativen Veränderungen der Basal- und Dornschicht sowie zu einer Dysplasie mit Dominanz der Parakeratose in den Epithelzellen. Äußerlich äußert sich dies in der Bildung begrenzter weißlicher Flecken, die wie geklebte Filme aussehen.

- Bei der Warzenform dominiert im Gegensatz zur flachen Form die Hyperkeratose. Vor dem Hintergrund leichter Atypien und Polymorphismen ist eine typische Zellvergrößerung der Dorn- und Basalschichten zu beobachten. In den darunterliegenden Strukturen dehnt sich das Kapillarnetz aus, es zeigen sich Anzeichen einer fokalen lymphatischen Infiltration mit wenigen Eosinophilen und Plasmazellen. Auf der Schleimhaut finden sich Erhebungen unterschiedlicher Form und Größe, verdichtet, hell gefärbt (in Form von Plaques oder Warzenwucherungen).

- Bei der erosiv-ulzerativen Form zeigen sich alle Anzeichen eines chronischen Entzündungsprozesses mit Bildung eines histiozytär-lymphatischen Infiltrats. In der Schicht des defekten Epithels entwickelt sich eine intensive Hyperkeratose, es kommt zu einer Dysplasie der Basalschicht und es bilden sich ulzerierte Herde. Das darunterliegende Gewebe ist einer zellulären Infiltration ausgesetzt. Endoskopische Untersuchungen zeigen Erosionen und/oder Risse, manchmal auch Blutungen. Erosive Herde können Durchmesser von einem Millimeter bis zwei Zentimetern haben. [ 7 ], [ 8 ]

Hyperplastische, parakeratotische und hyperkeratotische Veränderungen, eine erhöhte Anzahl von Mitosen, ein Versagen der basalen Polarität, Kernpolymorphismus, zelluläre Keratinisierung, Hyperchromatismus und andere Anzeichen werden von Spezialisten als präkanzeröser Zustand angesehen. Es wird ein falsches Verhältnis der Triade festgestellt, einschließlich proliferativer Aktivität, zellulärer Differenzierung und biochemischer Anaplasieprozesse. [ 9 ]

Differenzialdiagnose

Der flache Typ der Leukoplakie muss vom typischen Verlauf des Lichen planus unterschieden werden, bei dem eine charakteristische morphologische Struktur, eine symmetrische Vereinigung polygonaler Papeln, gefunden wird. Die vorherrschende Lokalisation pathologischer Elemente beim Lichen planus ist die retromolare Zone und der rote Labialrand.

Von der begrenzten Hyperkeratose ist der typische Typ der Leukoplakie abzugrenzen, bei dem sich ein flächiger Bereich bildet, der mit dichten Schuppen bedeckt und von einer dünnen hellen Erhebung umgeben ist.

Der verruköse Typ der Leukoplakie unterscheidet sich von einer Candida-Infektion. Diese Erkrankung ist durch das Auftreten weißlich-grauer Beläge gekennzeichnet, die fest auf der Schleimhaut „sitzen“. Beim Versuch, den Belag gewaltsam zu entfernen, kommt eine hell blutende Geschwüroberfläche zum Vorschein. Zur weiteren Diagnostik wird eine zytologische Analyse durchgeführt.

Der erosiv-ulzerative Typ der Leukoplakie muss von einem ähnlichen Typ des Lichen ruber planus unterschieden werden, bei dem kleine Knötchen an den Rändern pathologischer Läsionen auftreten (sie können auch auf der Haut vorhanden sein).

Darüber hinaus sollte die Krankheit von Manifestationen einer sekundären Syphilis, chronischen mechanischen Schleimhautschäden und Refluxösophagitis sowie chemischen und thermischen Verbrennungen der Speiseröhre unterschieden werden. Um diese Pathologien zu identifizieren, ist es wichtig, die Konfiguration der Läsionen, ihre Höhe über der Schleimhautoberfläche, das Vorhandensein von Glanz, die Partikelablösung beim Abkratzen und das Vorhandensein von Hintergrundveränderungen zu berücksichtigen.

Es ist nicht immer möglich, eine Diagnose auf der Grundlage einer externen Untersuchung und der Erhebung der Anamnese des Patienten zu stellen. Man sollte eine solche Variante der Pathologie wie die idiopathische Leukoplakie der Speiseröhre nicht vergessen, die sich ohne ersichtlichen Grund entwickelt. In diesem Fall ist die Differentialdiagnostik besonders wichtig.

Nicht alle Spezialisten weisen auf die Notwendigkeit hin, Konzepte wie Leukoplakie der Speiseröhre und der Mundhöhle zu trennen: in vielerlei Hinsicht werden diese Begriffe kopiert. Und bei der histologischen Entschlüsselung kann ein solches Meldemerkmal wie „Leukoplakie der Speiseröhre“ völlig fehlen: für den behandelnden Arzt ist es viel wichtiger, die Art der histologischen Prozesse zu kennen, d. h., infolge derer die Verdichtungsherde entstanden sind – infolge von Atrophie, Ödem, Infiltration, Akanthose der mittleren Epithelregion, Hyperkeratose der oberflächlichen Bereiche des Plattenepithelgewebes der Speiseröhre. Informationen über das Vorhandensein atypischer Zellen und Dysplasie sind ebenfalls notwendig. Hierzu ist eine erweiterte Herangehensweise an die Untersuchung der Patienten erforderlich.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Ösophagusleukoplakie

Die effektivste Behandlungsmethode für die Leukoplakie der Speiseröhre ist ein chirurgischer Eingriff mit flüssigem Stickstoff, Laser oder elektrischem Koagulator. Die Kryochirurgie gilt als optimale Methode, da sie das Risiko eines Rückfalls der Erkrankung minimiert.

Während der Behandlung ist eine umfassende Taktik erforderlich. Neben der Kauterisierung pathologischer Herde ist eine Antibiotikatherapie sowie eine ausreichend lange strenge Diät unter vollständigem Ausschluss von alkoholischen Getränken, schwer verdaulichen, scharfen und sauren Speisen erforderlich.

Im Allgemeinen sind die Behandlungsmaßnahmen bei Leukoplakie der Speiseröhre lokaler und allgemeiner Natur.

Voraussetzung für wirksame lokale Maßnahmen ist die Neutralisierung des schädigenden Faktors. Beispielsweise muss der Patient mit dem Rauchen und Alkoholkonsum aufhören. Andernfalls schreitet die Krankheit nicht nur fort, sondern das Risiko einer malignen Erkrankung steigt ebenfalls deutlich an. Weitere wichtige Punkte sind die Einhaltung aller Mundhygieneregeln, zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen, die Einnahme von Medikamenten und gegebenenfalls die Hilfe eines Chirurgen.

Spezialisten praktizieren verschiedene Methoden der therapeutischen Wirkung auf die betroffenen Bereiche bei Leukoplakie der Speiseröhre. Als gebräuchlichstes und zugänglichstes Mittel gilt die applikatorische Anwendung einer Öllösung von Vitamin A auf die pathologischen Herde sowie die interne Anwendung des Kombinationspräparats Aevit (eine Kombination der Vitamine A und E).

Eine radikale Behandlung wird verordnet, wenn die Leukoplakie der Speiseröhre ein kritisches Stadium erreicht hat oder in Fällen, in denen die Verwendung von Medikamenten nicht die erforderliche therapeutische Wirkung hat. [ 10 ]

Die chirurgische Behandlung umfasst die Exzision der betroffenen Bereiche mit einem Skalpell, einem Laserstrahl (CO2 oder Helium-Neon), einem Elektrokoagulator oder einem Kryodestrukteur. Es können verschiedene Expositionsmethoden angewendet werden. Eine solche Behandlung hat jedoch auch Nachteile: Es bilden sich narbige Veränderungen, Gewebedeformationen und die Funktionsfähigkeit der Speiseröhre ist beeinträchtigt. Die Geweberegeneration dauert in der Regel lange, die durchschnittliche Epithelisierungsdauer beträgt etwa 2 Monate. In den operierten Bereichen entwickeln sich seröse Ödeme, es bildet sich ein feuchter Schorf, und die Zellaktivität sowie die Prozesse des Protein- und Kohlenhydratstoffwechsels verlangsamen sich. All dies wirkt sich direkt auf die Dauer der Regenerationsphase aus. Ein weiterer wichtiger Punkt: Auch ein chirurgischer Eingriff garantiert keine Rückfallfreiheit und verringert nicht die Wahrscheinlichkeit, an einem bösartigen Tumor zu erkranken. [ 11 ]

Es werden auch andere radikale Techniken verwendet, insbesondere Niederfrequenz-Ultraschall und eine photodynamische Behandlung, die auf der selektiven Zerstörung veränderten Gewebes durch Stimulation lichtempfindlicher Elemente beruht.

Es muss berücksichtigt werden, dass die Möglichkeiten der chirurgischen Behandlung begrenzt sind: Dies bezieht sich vor allem auf die Besonderheiten des Zugangs zur Speiseröhre, das Trauma des Eingriffs usw. [ 12 ]

Medikamentöse Behandlung der Ösophagusleukoplakie

Zur inneren Anwendung werden Retinol, Tocopherol in Form von Öllösungen und Vitamine der B-Gruppe (insbesondere Riboflavin, 0,25 g zweimal täglich für einen Monat) verschrieben.

Es können allgemeine Stärkungsmittel, biogene Stimulanzien und keratoplastische Mittel verwendet werden.

Aevit |

Nehmen Sie über einen längeren Zeitraum, etwa 1,5 Monate, 1 Kapsel pro Tag ein. Wiederholen Sie die Behandlung nach 3 Monaten. Mögliche Nebenwirkungen: Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. |

Plasmol |

Täglich oder jeden zweiten Tag 1 ml subkutan verabreichen. Eine Behandlungskur erfordert 10 Injektionen. Bei einigen Patienten können Überempfindlichkeitsreaktionen auf das Arzneimittel auftreten (Juckreiz, Hautausschlag, erhöhte Körpertemperatur). |

Longidaza |

Die Verabreichung erfolgt subkutan oder intramuskulär in einer Menge von 3.000 IE. Der Kurs umfasst fünf bis 25 Injektionen. Der Abstand zwischen den Injektionen beträgt 3–10 Tage. Eine Wiederholung des Kurses ist nach 2–3 Monaten möglich. Mögliche Nebenwirkungen: Schmerzen im Injektionsbereich, leichte Hautrötung. |

Lavomax (Tiloron) |

Die ersten beiden Tage werden einmal täglich 125 mg eingenommen, danach jeden zweiten Tag 125 mg. Das Medikament hat eine immunmodulatorische und antivirale Wirkung. Einige Patienten können eine Allergie gegen die Bestandteile des Medikaments entwickeln. |

Solcoseryl |

Wird für intravenöse Infusionen mit Natriumchloridlösung oder 5%iger Glucose verwendet. Dosierung und Häufigkeit der Verabreichung werden vom behandelnden Arzt festgelegt. Nebenwirkungen sind äußerst selten, leichte Schmerzen im Injektionsbereich sind möglich. |

Das Therapievolumen wird vom behandelnden Arzt in Abhängigkeit von der Form der Ösophagusleukoplakie, der Größe der Läsionen und der Geschwindigkeit des Krankheitsverlaufs festgelegt. Vitamin A wird oral in Form einer 3,4%igen Öllösung von Retinolacetat oder 5,5%igem Retinolpalmitat eingenommen, dreimal täglich 10 Tropfen für 6-8 Wochen. Der Behandlungsverlauf wird alle 4-6 Monate wiederholt.

Physiotherapeutische Behandlung

Zu den physiotherapeutischen Methoden gehört die Beseitigung von Leukoplakiezonen der Speiseröhre mittels Diathermokoagulation oder Kryodestruktion. Die Diathermokoagulation wird intermittierend durchgeführt, bis die Hyperkeratosezonen vollständig koaguliert sind. Der Heilungsprozess dauert 1–1,5 Wochen.

Kryodestruktion wird derzeit aktiv in der komplexen Therapie präkanzeröser Erkrankungen eingesetzt. Das Verfahren weist praktisch keine Kontraindikationen auf und kann auch Patienten mit komplexen systemischen Erkrankungen verschrieben werden. Bei der Kryodestruktion kann Kontaktgefrieren in chirurgisch schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden. Die Temperaturbeständigkeit beträgt 160–190 °C, die Dauer 1–1,5 Minuten. Die Auftauzeit beträgt etwa drei Minuten, die Heilungsdauer bis zu 10 Tage.

Die photodynamische Behandlung von Patienten mit Ösophagusleukoplakie gilt als eine der fortschrittlichsten Methoden. Dabei werden Photosensibilisatoren auf krankhaft veränderte Bereiche appliziert. Bei Lichteinwirkung mit Wellen einer bestimmten Länge (entsprechend der Absorptionsgrenze des Farbstoffs) kommt es zu einer molekularen Energiekonzentration. Bei der Freisetzung beeinflusst sie den Übergang von molekularem Sauerstoff aus der äußeren Umgebung in aktive, instabile Formen – insbesondere in Singulett-Sauerstoff, der mikrobielle Zellen zerstören kann. Es handelt sich um eine relativ neue physiotherapeutische Technik, die noch nicht in allen medizinischen Einrichtungen verfügbar ist.

Kräuterbehandlung

Traditionelle Behandlungsmethoden für Leukoplakie der Speiseröhre sind nicht immer angemessen und wirksam. Ihre Anwendung ist nur nach Zustimmung des behandelnden Arztes zulässig. Tatsache ist, dass die vorzeitige und falsche Anwendung von Heilpflanzen den Verlauf des pathologischen Prozesses verschlechtern, bestehende Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt verschlimmern und zur Entwicklung von Komplikationen führen kann.

Mittlerweile werden bei Leukoplakie der Speiseröhre folgende Volksrezepte am erfolgreichsten eingesetzt:

- Schierling. [ 13 ] Die Blütenstände der Pflanze werden zerkleinert, locker in ein Halblitergefäß gefüllt, mit Wodka aufgefüllt und mit einem Deckel verschlossen. Drei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Anschließend wird die Tinktur gefiltert und nach folgendem Schema eingenommen: Am ersten Tag 2 Tropfen Tinktur in 150 ml Wasser einnehmen, dann die Dosis des Produkts täglich um einen Tropfen erhöhen, bis sie 40 Tropfen pro Dosis beträgt. Danach wird die Menge des Produkts wieder auf die ursprünglichen 2 Tropfen reduziert.

- Aufguss aus Tannennadeln. Sammeln Sie frische Tannennadeln, geben Sie sie in eine Thermoskanne und übergießen Sie sie mit kochendem Wasser (130 g Nadeln pro 500 ml kochendem Wasser). 8 Stunden ziehen lassen (am besten über Nacht). Anschließend filtern Sie das Arzneimittel und beginnen mit der Einnahme. Trinken Sie tagsüber mehrere Schlucke in mehreren Durchgängen. Es empfiehlt sich, täglich einen frischen Aufguss zuzubereiten.

- Karotten- und Rote-Bete-Saft. Bereiten Sie täglich frisch gepressten Karotten- und Rote-Bete-Saft (ca. 50:50) zu und trinken Sie ihn auf nüchternen Magen, eine Stunde vor den Mahlzeiten, 150 ml.

Traditionelle Medizin wird am besten als Ergänzung zu herkömmlichen Behandlungsmethoden eingesetzt. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf traditionelle Rezepte, insbesondere bei fortgeschrittenen Stadien der Ösophagusleukoplakie.

Verhütung

Die Vorbeugung der Entwicklung einer Leukoplakie der Speiseröhre umfasst die Raucherentwöhnung, den Alkoholkonsum, die Einschränkung scharfer und saurer Speisen in der Ernährung, die regelmäßige Durchführung hygienischer Maßnahmen zur Reinigung der Mundhöhle und die rechtzeitige Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstrakts. Ergänzt wird das aufgeführte Maßnahmenpaket durch die langfristige Anwendung einer Öllösung von Vitamin A oder anderen Vitaminpräparaten:

- Aevit ist ein Komplex aus Öllösungen der Vitamine A und E;

- Asepta ist eine komplexe Kombination aus Vitaminen, Korallenkalzium, Coenzym Q10 und Pflanzenextrakten.

Extrakte aus Heilkräutern und ätherischen Ölen natürlichen Ursprungs wirken sich positiv auf den Zustand der Mundhöhle und des gesamten Körpers aus. Es wird empfohlen, hochwertige Zahnpasten mit antibakterieller Wirkung zu verwenden, die die Schleimhaut vor pathogenen Bakterien schützen und die nützliche Mikroflora nicht negativ beeinflussen.

Es ist sinnvoll, regelmäßig den Mund auszuspülen und Kräutertees auf Basis von Kamille, Salbei, Ringelblume und anderen Pflanzen mit entzündungshemmender und regenerierender Wirkung zu trinken.

Sanddornextrakt und ätherisches Geranienöl gelten als hervorragende vorbeugende Maßnahmen. Diese Produkte tragen zur Erhaltung des normalen Zustands der Speiseröhrenschleimhaut bei und haben zudem eine recht starke antiseptische Wirkung.

Prognose

Die Behandlung der Leukoplakie der Speiseröhre erfolgt mit verschiedenen Methoden. In leichten Fällen kann eine konservative Therapie basierend auf der Einnahme fettlöslicher Vitamine (insbesondere Vitamin A) sowie der Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte eingesetzt werden. Der Verlauf der Pathologie selbst ist unvorhersehbar und für jeden Patienten individuell: Manche Patienten leben bis zu ihrem Lebensende im Anfangsstadium der Krankheit, ohne über Beschwerden oder eine Verschlechterung ihres Zustands zu klagen. Bei anderen Patienten kann sich innerhalb eines Jahres ein Plattenepithelkarzinom entwickeln.

Besteht der Verdacht, dass eine konservative Therapie nicht wirksam ist, verschreibt der Arzt einen chirurgischen Eingriff mit Entfernung pathologischer Herde und deren gründlicher histologischer Untersuchung.

Ohne Behandlung steigt das Risiko, eine bösartige Erkrankung zu entwickeln, erheblich an. Deshalb wird die Leukoplakie der Speiseröhre als präkanzeröse Erkrankung eingestuft. Besonders gefährlich in diesem Sinne ist die ulzerative und warzige Leukoplakie sowie die Ausbreitung der Pathologie auf den Zungenbereich.