Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Enterovirus-Meningitis bei Kindern und Erwachsenen

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

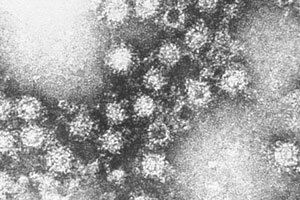

Wenn eine Entzündung der Pia mater des Gehirns durch Enteroviren der Familie Picornaviridae verursacht wird, lautet die Diagnose enterovirale Meningitis. Der ICD-10-Code für diese Krankheit lautet A87.0 unter Infektionskrankheiten (und G02.0 unter entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems). Zu den Enteroviren zählen Coxsackieviren A und B, Echoviren, Polioviren und kürzlich identifizierte Viren mit Nummernbezeichnung, wie z. B. Enterovirus 71.

Epidemiologie

Picornaviren, insbesondere die Entero- und Rhinoviren, sind für die Mehrzahl der menschlichen Viruserkrankungen verantwortlich. Enteroviren verursachen in den USA jährlich 10 bis 15 Millionen symptomatische Infektionen. [ 1 ]

Insgesamt wird die Inzidenz einer viralen Meningitis in der Allgemeinbevölkerung pro Jahr auf fünf Fälle pro 100.000 Einwohner geschätzt.

Die genaue Ätiologie der viralen Meningitis (d. h. der spezifische Serotyp des Virus) kann in nicht mehr als 70 % der Fälle identifiziert werden. [ 2 ]

Enteroviren gelten in vielen Ländern weltweit als häufigste Ursache viraler Meningitis. In einigen Ländern mit hohem Einkommen werden jährlich 12 bis 19 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.[ 3 ]

Ursachen enterovirale Meningitis

Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 85–90 % aller Fälle einer viralen Meningitis [4 ], die auch aseptische Meningitis genannt wird, [ 5 ] mit einer Schädigung der Pia Mater, der Arachnoidea und des Subarachnoidalraums des Gehirns durch Enterovirusinfektionen verbunden sind, deren Verbreitung saisonal ist und im Sommer deutlich zunimmt. [ 6 ]

Ursachen sind Infektionen mit Coxsackie-Viren oder ECHO -Viren (Enteric Cytopatthogenic Human Orphan), die auf zwei Wegen erfolgen können: fäko-oral (über Wasser, Nahrungsmittel, Hände oder Gegenstände, die mit diesen Viren kontaminiert sind) und aerogen (durch Kontakt mit erkrankten oder genesenden Personen, deren Atemaerosol das Virus enthält). [ 7 ]

Risikofaktoren

Als Risikofaktoren für die Entstehung einer Enterovirus-Meningitis gelten mangelnde Hygiene, Kinder unter drei Jahren sowie eine geschwächte Immunität bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Enteroviren, die die meisten Fälle viraler Meningitis verursachen, sind ansteckend, viele Fälle verlaufen jedoch asymptomatisch oder gehen mit Fieber einher, das nicht mit einer Meningitis einhergeht.

Pathogenese

Es ist klar, dass die Pathogenese der Enterovirus-Entzündung der Hirnhäute durch die Wirkung von Viren verursacht wird, die in den Körper eingedrungen sind. Der Mechanismus des durch diese Coxsackie-Viren und das ECHO-Virus ausgelösten Entzündungsprozesses ist nicht vollständig geklärt. [ 8 ], [ 9 ]

Es ist bekannt, dass ihre Kapsidproteine – vor Beginn der Genomreplikation – mit bestimmten Rezeptoren zellulärer (lysosomaler) Membranen in vielen menschlichen Geweben und Zelltypen, einschließlich T-Lymphozyten und Neuronen, interagieren, was im Wesentlichen das erste Stadium des Lebenszyklus des Virus darstellt. [ 10 ]

Zunächst erfolgt die Virusreplikation im lymphatischen Gewebe der oberen Atemwege und des Dünndarms, und dann breiten sie sich durch Eindringen ins Blut aus (d. h. nach sekundärer Virämie). [ 11 ]

Weitere Informationen im Material - Enterovirus-Infektionen - Ursachen und Pathogenese

Symptome enterovirale Meningitis

Die ersten Anzeichen einer viralen (aseptischen) Meningitis durch Enteroviren äußern sich meist durch akutes Fieber (über +38,5°C), [ 12 ] Kopfschmerzen, Lichtscheu, Nackensteifigkeit (Steifheit der Hinterhauptsmuskulatur), Übelkeit und Erbrechen. [ 13 ]

Zu den Symptomen gehören auch Anzeichen einer Hirnhautreizung: unwillkürliche Kontraktion der Kniekehlensehne beim Strecken des Kniegelenks bei einem auf dem Rücken liegenden Patienten (Kernig-Zeichen); unwillkürliches Beugen der Beine und Hochziehen zum Bauch beim Versuch, den Kopf des Patienten nach vorne zu neigen (Brudzinski-Zeichen). [ 14 ]

Bei dieser Infektion der Hirnhäute leiden Säuglinge unter erhöhter Reizbarkeit und Launenhaftigkeit, völligem Appetitverlust und Stillverweigerung, erhöhter Schläfrigkeit und Erbrechen. Allerdings kann eine Enterovirus-Meningitis bei Kleinkindern auch ohne ausgeprägte meningeale Symptome auftreten.

Je jünger das Kind ist, desto schneller kann es zu einer Schädigung des Hirnhautgewebes kommen und eine entzündliche Reaktion entwickeln – eine fulminante Enterovirus-Meningitis mit den gleichen Symptomen oder nur mit Schwäche und Kopfschmerzen. In seltenen Fällen sind Bewusstseinstrübung und Stupor möglich. [ 15 ]

Bei Neugeborenen mit enteroviraler Meningitis kann es zu ähnlichen Symptomen wie bei einer bakteriellen Sepsis kommen, außerdem können systemische Symptome wie Lebernekrose, Myokarditis, nekrotisierende Enterokolitis, Krampfanfälle oder fokale neurologische Symptome auftreten.

Lesen Sie auch – Symptome von Coxsackie- und ECHO-Infektionen

Komplikationen und Konsequenzen

Die Hauptkomplikationen einer Enterovirus-Meningitis sind die Entwicklung einer Meningoenzephalitis und eines Hirnödems. Obwohl die meisten Formen einer aseptischen Meningitis keine schwerwiegenden Folgen haben, können langfristige Folgen neuromuskuläre Störungen, Kopfschmerzen und Störungen des Kurzzeitgedächtnisses sein.

Einige Enterovirus-Subtypen wie EV71 und EV68 werden mit schwereren neurologischen Erkrankungen und schlechteren Prognosen in Verbindung gebracht. Die häufigsten schweren Komplikationen einer enteroviralen Meningitis sind Meningoenzephalitis, Myokarditis und Perikarditis. Bei Kindern können zu den neurologischen Komplikationen einer Enterovirusinfektion akute schlaffe Lähmungen und Rhombenzephalitiden gehören. Neuropsychologische Beeinträchtigungen nach einer viralen Meningitis sind messbar, verlaufen aber im Allgemeinen nicht so schwerwiegend wie nach einer bakteriellen Meningitis.[ 16 ] Einige Studien haben Schlafstörungen als Langzeitfolge einer Meningitis festgestellt.[ 17 ]

Diagnose enterovirale Meningitis

Um eine angemessene Behandlung zu gewährleisten, benötigen Patienten mit Verdacht auf Meningitis eine genaue und schnelle Diagnose, die mit einer körperlichen Untersuchung und der Beurteilung der vorhandenen Symptome beginnt.

Um den Erreger der Erkrankung zu bestimmen (und zwischen viraler und bakterieller Meningitis zu unterscheiden), sind folgende Untersuchungen erforderlich: ein Nasen-Rachen-Abstrich, Blut- und Stuhluntersuchungen sowie eine Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (durch Lumbalpunktion). [ 18 ]

Die Zerebrospinalflüssigkeit oder Zerebrospinalflüssigkeit bei Enterovirus-Meningitis wird mit der Multiplex-PCR-Methode – Polymerase-Kettenreaktion – untersucht, die den Nachweis des Vorhandenseins viraler RNA darin ermöglicht. [ 19 ]

Die instrumentelle Diagnostik besteht meist aus einer Computertomographie des Gehirns

Weitere Informationen im Artikel – Enterovirus-Infektionen – Diagnostik

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose umfasst bakterielle, tuberkulöse und Pilzmeningitis, Lyme-Borreliose und andere Virusinfektionen (Arbovirus, Herpes-simplex-Virus, Paramyxovirus usw.). Weitere infektiöse Ätiologien, die in Betracht gezogen werden müssen, sind Mykoplasmen, Spirochäten, Mykobakterien, Brucellose und Pilzmeningitis oder -enzephalitis. [ 20 ] Zu den nichtinfektiösen Ätiologien zählen Medikamente (NSAIDs, Trimethoprim-Sulfamethoxazol, intravenöse Immunglobuline), Schwermetalle, Neoplasien, Neurosarkoidose, systemischer Lupus erythematodes, Morbus Behçet und Vaskulitis. Bei Kindern kann sich das Kawasaki-Syndrom ähnlich wie eine bakterielle oder virale Meningitis präsentieren. [ 21 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung enterovirale Meningitis

Für die meisten Viren, einschließlich Enteroviren, die Meningitis verursachen, gibt es außer unterstützender Therapie keine spezifische Behandlung. Flüssigkeits- und Elektrolytersatz sowie Schmerzlinderung sind die wichtigsten Säulen der Behandlung einer viralen Meningitis. Patienten sollten auf neurologische und neuroendokrine Komplikationen wie Krampfanfälle, Hirnödeme und SIADH überwacht werden.

Experten weisen darauf hin, dass es sich bei einer Viruserkrankung in der Regel um eine gutartige Erkrankung handelt, die von selbst abklingt.

Zur Linderung der Symptome werden NSAR (Ibuprofen usw.) gegen Fieber und Kopfschmerzen eingesetzt. Bei starkem Erbrechen muss der Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt im Körper aufrechterhalten werden (mehr Wasser trinken). In schwereren Fällen wird Dexamethason parenteral verabreicht.

Pleconaril ist ein neuartiges oral wirksames antivirales Mittel, das die Replikation von Picornaviren selektiv hemmt, indem es die virale Anheftung und Ablösung der Virushülle blockiert. Diese placebokontrollierte Doppelblindstudie testete die Wirksamkeit von oral verabreichtem Pleconaril bei der Behandlung viraler enteroviraler Meningitis. Pleconaril verkürzte die Dauer und Schwere der Symptome der enteroviralen Meningitis bei Kindern signifikant und war gut verträglich.[ 22 ]

Antibiotika sind gegen Viren nicht wirksam, können aber bei der Aufnahme in eine medizinische Einrichtung – solange die genaue Ursache der Entzündung unbekannt ist – empirisch verschrieben werden und nach der Identifizierung des viralen Erregers wird die Antibiotika-Anwendung beendet.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter:

Verhütung

Es gibt keine spezielle Vorbeugung gegen diese Krankheit, aber die Einhaltung persönlicher Hygieneregeln kann eine Infektion verhindern.

Prognose

Im Vergleich zu Meningitiden, die durch bakterielle und Pilzinfektionen verursacht werden, sowie zu Entzündungen der Hirnhäute, die durch Herpesviren verursacht werden, hat die enterovirale Meningitis eine bessere Prognose [ 23 ] und die meisten Patienten erholen sich vollständig.