Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Kalkhaltige chronische Prostatitis

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

In der klinischen Praxis wird bei einer Entzündung der Prostata (lateinisch calculus – Stein) eine kalkhaltige Prostatitis diagnostiziert. Diese Art der Prostatitis wird in der ICD-10 jedoch nicht unterschieden, Prostatasteine werden als separate Unterkategorie klassifiziert.

Epidemiologie

Die Prävalenzstatistik der kalkhaltigen Prostatitis ist nicht bekannt. In 7,4 bis 40 % der Fälle und bei fast 70 % der älteren Männer mit benigner Prostatahyperplasie werden Steine in der Prostata zufällig per Ultraschall entdeckt. [ 1 ]

Bei chronischen Beckenschmerzen liegt die Erkennungsrate von Steinen einigen Daten zufolge bei etwa 47 %. [ 2 ]

Die Prostatitis der Kategorie IIIA (chronische Prostatitis/chronisches Beckenschmerzsyndrom mit Entzündungszeichen) macht mehr als 90 % aller Fälle einer chronischen Entzündung der Prostata aus.

Ursachen Steinreiche Prostatitis

Prostatolithen, Prostatakonkremente oder Prostatasteine werden je nach Ätiologie in endogene und exogene unterteilt.

Prostatasteine können in primäre oder endogene Steine (die in den Azini der Prostatadrüse vorkommen) und sekundäre oder externe Steine (die durch den Rückfluss von Urin in die Prostata verursacht werden) unterteilt werden. [ 3 ], [ 4 ]

Endogene Steine, oft mehrere und oft asymptomatisch, treten häufig mit zunehmendem Alter (im sechsten Jahrzehnt) auf und werden durch eine Verstopfung der Gänge einer vergrößerten Prostata oder eine chronische Entzündung verursacht. Sie werden bei endoskopischen Untersuchungen in tieferen Strukturen der Prostata oder ihren Divertikeln entdeckt.

Exogene Steine treten vor allem im Bereich der Harnröhre (dem Teil der Prostata, der von der Prostata umschlossen wird) auf und werden als Folge des urethroprostatischen (intraprostatischen) Harnrefluxes und der Kristallisation der darin enthaltenen Salze angesehen. Ihr Auftreten ist nicht altersabhängig und kann die Folge einer chronischen Harnwegsinfektion sein.

In der Regel verursachen die Steine selbst keine Symptome, und die Ursachen der kalkhaltigen Prostatitis hängen mit der Tatsache zusammen, dass die meisten Steine (78-83%) Zellen und ganze Kolonien von Bakterien enthalten – eine Quelle der Infektion der Prostatadrüse, die nicht nur eine chronische Prostatitis, sondern auch eine chronische kalkhaltige Prostatitis verursacht. [ 5 ]

Klinischen Daten zufolge wird bei Patienten mit Prostatasteinen häufiger eine Prostatitis der Kategorie IIIA (gemäß der NIH-Klassifikation) diagnostiziert – ein chronisches Beckenschmerzsyndrom mit Entzündungszeichen – sowie eine Kategorie IIIB – ein chronisches Beckenschmerzsyndrom ohne Entzündungszeichen. Weitere Informationen finden Sie im Material – Prostatitis: Typen.

Risikofaktoren

Die Liste, die die wahrscheinlichsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer chronischen kalkhaltigen Prostatitis enthält, spiegelt die verschiedenen Ansichten der modernen Urologie hinsichtlich der Rolle der Infektion und ihres Zusammenhangs mit Prostatasteinen als Folge des lithogenen Prozesses der Verkalkung der Prostatadrüse wider.

Das Risiko einer steinbildenden Prostataentzündung ist also erhöht:

- bei Durchblutungsstörungen im Beckenbereich (dies ist ein Problem für diejenigen, die eine sitzende Tätigkeit ausüben und sich wenig bewegen), was zu Ischämie und Verschlechterung des Trophismus des Drüsengewebes führt;

- bei Stagnation der Prostatasekretion im Drüsenparenchym (aufgrund des Mangels an regelmäßigem Geschlechtsverkehr);

- bei chronischen Infektionen, vor allem Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum, gramnegative Bakterien (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp.) und grampositive Bakterien (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus epidermidis); [ 6 ], [ 7 ]

- bei reifen und älteren Männern aufgrund degenerativer Veränderungen im Drüsengewebe (verursacht durch eine Abnahme des Testosteronspiegels und eine Zunahme des Dihydrotestosteronspiegels);

- mit einer Vergrößerung der Prostata (benigne Hyperplasie);

- aufgrund eines bestehenden Prostataadenoms; Steine sind ein pathophysiologisches Phänomen, das während des Alterungsprozesses, hauptsächlich nach dem 50. Lebensjahr, auftritt. Moore und Kirby et al. [ 8 ] kamen im Rahmen ihrer Hypothese zu externen Steinen zu dem Schluss, dass eine Prostatahypertrophie eine chronische Entzündung der Prostata verursacht, die die Steinbildung beeinflusst.

- vor dem Hintergrund diffuser Veränderungen der Prostata;

- bei Verengung der Prostataharnröhre;

- im Falle einer Funktionsstörung des Detrusors der Blase oder eines krampfartigen Zustands seines Halses, d. h. wenn Störungen beim Wasserlassen neurogener Natur vorliegen;

- bei Urolithiasis;

- aufgrund von Störungen im Mineralstoffwechsel, insbesondere von Kalzium und Phosphor;

- wenn Störungen des allgemeinen Stoffwechsels zu einer Azidose mit Erhöhung des pH-Werts des Urins führen.

Pathogenese

Obwohl die Bildung von Prostatasteinen, wie Forscher vermuten, ein spätes Stadium eines pathologischen Prozesses wie der Verkalkung (Kalzinose) der Prostata sein kann, ist der genaue Entstehungsmechanismus der kalkhaltigen Prostatitis – ihre Pathogenese – noch unklar. Dies ist nicht nur das Ergebnis unterschiedlicher Ansätze zu den Ursachen der Entzündung (insbesondere als Komplikation einer chronischen Prostatitis), sondern auch des offensichtlichen kombinierten Einflusses vieler Faktoren, die bei bestimmten Patienten vorhanden sind.

Nach einigen ausländischen Studien [ 9 ], [ 10 ] bestehen mehr als 83 % der Prostatasteine aus Calciumphosphat in Form von Hydroxylapatit; fast 9 % aus Calciumcarbonat und nur etwa 4,5 % aus Calciumoxalat. Es gibt auch Steine mit gemischter Zusammensetzung.

Auch die Identifizierung des Zusammenhangs zwischen dem Vorhandensein von Steinen in der Prostata und ihrer Entzündung wurde durch die Klärung der wichtigsten Proteinkomponenten von Prostatasteinen erleichtert. So wurden in ihnen Amyloidkörper (Corpora amylacea) des Prostatasekrets gefunden; Lactoferrin (ein Protein der zellulären Immunität, das die Phagozytose stimuliert); von Leukozyten produziertes Calprotectin; Myeloperoxidase (antimikrobieller Faktor von Neutrophilen), α-Defensin (Immunpeptid von Neutrophilen); Calcium-bindende Proteine (S100 A8 und A9) sowie Keratin und Reste abgestoßener Epithelzellen.

Somit spielen Prostatasteine eine wichtige Rolle in der Pathogenese der Prostataentzündung und ihre Bildung scheint das Ergebnis einer entzündungsbedingten Verkalkung zu sein.

In diesem Fall wird die chronische kongestive, kalkhaltige Prostatitis, d. h. die kongestive, als nicht-bakterielle Prostatitis klassifiziert. Und eine Stagnation der Prostatasekretion kann mit ihrer schwierigen Entfernung aus den Drüsenazini verbunden sein, wenn sich in ihnen endogene Steine bilden, die die Ausführungsgänge blockieren.

Symptome Steinreiche Prostatitis

Der erste klinische Bericht über Harnwegssymptome im Zusammenhang mit Prostatasteinen wurde Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht. [ 11 ] Heute ist es allgemein anerkannt, dass Prostatasteine proportional zum Alter auftreten, ohne spezifische Symptome zu verursachen. [ 12 ]

In manchen Fällen manifestiert sich die kalkhaltige Prostatitis überhaupt nicht und die ersten Anzeichen der Erkrankung, insbesondere im Anfangsstadium, können in Form von Beschwerden im Hodensack und Damm mit zeitweise leichten Schmerzen spürbar sein.

Im Allgemeinen ähneln die Symptome einer kalkhaltigen Prostatitis den klinischen Manifestationen einer gewöhnlichen chronischen Prostatitis [ 13 ] und sind:

- Brennen während oder nach dem Wasserlassen;

- Schwierigkeiten gleich zu Beginn des Wasserlassens;

- Dysurie (Schmerzen und erhöhte Häufigkeit des Wasserlassens);

- unvollständige Entleerung der Blase nach dem Wasserlassen, begleitet von Urinverlust;

- drückende Schmerzen über dem Penis, im Hodensack oder darunter, im Beckenbereich (einschließlich Rektum) und im unteren Rücken;

- Schmerzen während oder nach dem Geschlechtsverkehr.

Die Intensität der Symptome ist individuell. Weitere Informationen finden Sie in den Materialien:

Komplikationen und Konsequenzen

Prostatasteine und Entzündungen können Folgen und Komplikationen haben wie:

- Harnröhrenobstruktion;

- Enuresis;

- verminderte Libido oder Impotenz;

- sklerotische Veränderungen im Prostataparenchym;

- Entwicklung einer Entzündung der Samenbläschen (Vesikulitis);

- wiederkehrende Bakteriurie.

Diagnose Steinreiche Prostatitis

Prostatasteine werden mittels transrektalem Ultraschall (TRUS) erkannt. Mit der zunehmenden Verbreitung von TRUS wurden in letzter Zeit mehr Studien zu Prostatasteinen durchgeführt und einige Berichte zu Form und Zusammensetzung der Steine veröffentlicht. Die Häufigkeit von Steinen, der Entstehungsmechanismus, ihr Zusammenhang mit gut- oder bösartigen Prostataläsionen und ihre klinische Bedeutung sind jedoch noch nicht bekannt.

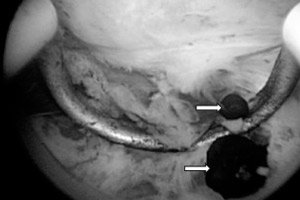

Experten bemerken als echographische Anzeichen einer chronischen Prostatitis mit Steinen mehrere einzelne kleine Echos, die normalerweise diffus über die Drüse verteilt sind, während die weißen Flecken der Steine hyperechoisch sind und die Entzündungszone als hypoechoischer Bereich erscheint.

Eine instrumentelle Diagnostik kann auch mittels gepulster Wellendopplerographie, Urethroskopie, Urethrozystographie und Magnetresonanztomographie der Prostata durchgeführt werden.

Folgende Untersuchungen werden verordnet: eine allgemeine Blutuntersuchung, Urinuntersuchungen (klinisch, biochemisch und bakterielle Kultur), Analyse des Prostatasekrets und ein Harnröhrenabstrich.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose sollte das Vorliegen einer interstitiellen Zystitis, einer neurogenen Blasenfunktionsstörung, einer Tuberkulose oder eines Blasenkarzinoms ausschließen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Steinreiche Prostatitis

Prostatasteine sind in der Regel symptomlos und bedürfen keiner speziellen Behandlung. Die problematischsten Fälle von Prostatasteinen stehen jedoch im Zusammenhang mit einer chronischen Prostataentzündung. In diesem Fall kann eine Antibiotikabehandlung in Kombination mit einer Prostatitisbehandlung zur Linderung der Symptome führen. Da bakteriell infizierte Prostatasteine jedoch eine ständige Entzündungsquelle darstellen, ist die sorgfältige Entfernung der Prostatasteine die bevorzugte Behandlung bei chronischer bakterieller Prostataentzündung. Lee und Kim analysierten die Wirksamkeit oraler Antibiotika bei 64 Patienten mit chronischer bakterieller Prostatitis und berichteten, dass die Heilungsrate mit Pharmakotherapie bei Patienten ohne Steine 63,6 % und bei Patienten mit Steinen 35,7 % betrug.

Die medikamentöse Behandlung umfasst eine Behandlung mit antibakteriellen Medikamenten aus der Gruppe der Fluorchinolone (Ciprofloxacin, Cephalexin, Ofloxacin, Levofloxacin), dem Tetracyclin-Antibiotikum Doxycyclin usw. Einigen Studien zufolge liegt die Heilungsrate nach der Anwendung von Fluorchinolonen zwischen 63 % und 86 %. [ 14 ], [ 15 ] Siehe - Chronische Prostatitis: Antibiotikabehandlung.

Anticholinergika Tolterodin (Detrol, Detruzin, Urotol) helfen, die Häufigkeit des Wasserlassens zu reduzieren – 1-2 mg zweimal täglich. Das Medikament kann Kopfschmerzen und Schwindel, erhöhte Herzfrequenz, trockene Schleimhäute, Harnverhalt und periphere Ödeme verursachen.

Bei chronischer kalkhaltiger Prostatitis vor dem Hintergrund einer benignen Prostatahypertrophie wird ein Medikament aus der Gruppe der 5-α-Reduktase-Hemmer eingesetzt: Finasterid (Prosteride, Proscar) – 5 mg pro Tag (eine Tablette); Dusterid (Avodart) – 0,5 mg pro Tag (eine Kapsel); Die Einnahmedauer beträgt sechs Monate. Zu den Nebenwirkungen zählen Erektionsstörungen und verminderte Fruchtbarkeit.

Schmerzlinderung wird durch Medikamente wie No-shpa oder Ibuprofen (und andere NSAR) erreicht. Zäpfchen gegen Prostatitis werden lokal angewendet. Die Vitamine A, C und E werden verschrieben, um den oxidativen Stress der Prostatazellen zu reduzieren.

Mehr lesen:

Physiotherapeutische Behandlung – detailliert in den Publikationen:

- Physiotherapie bei Prostatitis

- Behandlung der chronischen Prostatitis, angewendet in einem Resort-Umfeld

Akupunktur reduziert die allgemeinen Schmerzen, die Harnbeschwerden und die Lebensqualität bei Männern mit chronischer Prostatitis und chronischem Beckenschmerzsyndrom erheblich.[ 16 ]

Für diese Krankheit bietet die Homöopathie Mittel wie Sabal serrulata, Pulsatilla, Kali bichromium, Baryta carbonica, Conium Maculatum, Chimaphilla umbellate, Causticum, Lycopodium clavatum an.

Wenn die konservative Therapie keine positiven Ergebnisse bringt und die Patienten weiterhin unter Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder chronischen Schmerzen leiden, wird eine chirurgische Behandlung durchgeführt:

- Entfernung von Prostatolithen – transurethraler Ultraschall, elektromagnetische oder Laserlithotripsie;

- Entfernung eines Teils der Prostata (transurethrale Resektion);

- transurethrale Elektrovaporisation (Verdampfung) der Prostata;

- Laser-Enukleation-Prostatektomie;

- Entfernung der gesamten Drüse (offene Prostatektomie).

Prostatasteine verlaufen in den meisten Fällen symptomlos. Manchmal kann jedoch ein großer, in die Harnröhre hineinragender Prostatastein schwere Beschwerden im unteren Harntrakt, wie beispielsweise eine Harnwegsobstruktion, verursachen. In solchen Fällen können Prostatasteine mithilfe eines transurethralen Endoskops entfernt werden.

Zu den volkstümlichen Behandlungsmethoden gehören warme Bäder mit Abkochungen von Heilpflanzen (Kamillenblüten, Salbeikraut, Pfefferminze, Salbei, Thymian und Zimt (die ebenfalls antimikrobiell wirken) [ 17 ] und die innere Einnahme von Kürbiskernöl (Kürbiskernöl kann die durch Testosteron induzierte Prostatahyperplasie hemmen und kann daher bei der Behandlung der benignen Prostatahyperplasie nützlich sein). [ 18 ] Die transperineale Phonophorese hat sich bei der Behandlung der chronischen nicht-bakteriellen Prostatitis mit Kürbiskernöl als Bindemittel als wirksam erwiesen. [ 19 ]

Sägepalme (Serenoa repens) wird in vielen asiatischen, afrikanischen und europäischen Ländern häufig verwendet. In den Beeren von S. repens wurden bei der Analyse der Zusammensetzung Sterole und freie Fettsäuren nachgewiesen. Erste Studien deuteten darauf hin, dass die Wirksamkeit von S. repens der von pharmazeutischen Inhibitoren wie Finasterid ähneln könnte. Diese vorläufigen Ergebnisse führten zu Untersuchungen des Mechanismus, des Nutzens und der Wirksamkeit dieses Krauts in In-vitro-Tests und klinischen Studien. Mehrere Studien untersuchten den Einsatz von S. repens zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit BPH [ 20 ], [ 21 ] und chronischer Prostatitis [ 22 ].

Ein Pollenextrakt namens Cernilton soll bei verschiedenen urologischen Erkrankungen hilfreich sein. Einzelberichte und Literaturhinweise weisen auf mögliche entzündungshemmende Eigenschaften und das Potenzial von Cernilton bei der Linderung symptomatischer Schmerzen und Harnfunktionsstörungen hin, die häufig sowohl bei chronischer Prostatitis als auch bei BPH auftreten. [ 23 ] In-vitro-Studien zeigen verschiedene Experimente mit diesem speziellen Extrakt, darunter histopathologische Analysen seiner Wirkung auf Zellproliferation, Apoptose, Serumzytokine und Testosteron. [ 24 ], [ 25 ] In der Literatur werden auch einige klinische Studien mit Pollenextrakt aufgeführt; fünf davon sind jedoch auf Japanisch und eine auf Deutsch. [ 26 ] Obwohl viele dieser Studien die Wirksamkeit von Pollenextrakt berichten und seine Nützlichkeit bei chronischer Prostatitis und chronischem Beckenschmerzsyndrom nahelegen, wurden die Daten aus diesen Studien aufgrund fehlender Verfügbarkeit und Übersetzung der Artikel nicht zusammengefasst.

Eine Studie zeigte, dass Quercetin bei der Behandlung der Symptome einer chronischen Prostatitis (P=0,003) im Vergleich zu Placebo wirksam ist. Obwohl dies die einzige klinische Studie ist, die die Auswirkungen von Quercetin auf die Linderung der Symptome einer Prostatitis untersucht, unterstreicht das positive Ergebnis die Notwendigkeit weiterer Forschung, einschließlich einer Kostenanalyse der Quercetintherapie bei dieser Patientengruppe.[ 27 ]

Eine Studie ergab, dass die Multikräuterformel WSY-1075 (25 % C. fructus, 25 % A. gigantis radix, 25 % L. fructus, 10 % C. parvum cornu, 10 % G. radix rubra und 5 % C. cortke) antimikrobielle, entzündungshemmende und antioxidative Wirkungen bei der Behandlung von chronischer bakterieller Prostatitis hatte.[ 28 ]

Verhütung

Derzeit gibt es keine Methoden zur Vorbeugung einer chronischen kalkhaltigen Prostatitis. Es wird jedoch empfohlen, einen gesünderen Lebensstil zu führen und körperliche Bewegung nicht zu vernachlässigen, um eine Verstopfung der Prostata zu vermeiden.

Prognose

Die Prognose einer kalkhaltigen Prostatitis ist sehr günstig, die Beseitigung der chronischen Beckenschmerzen stellt jedoch ein ernstes medizinisches Problem dar.