Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

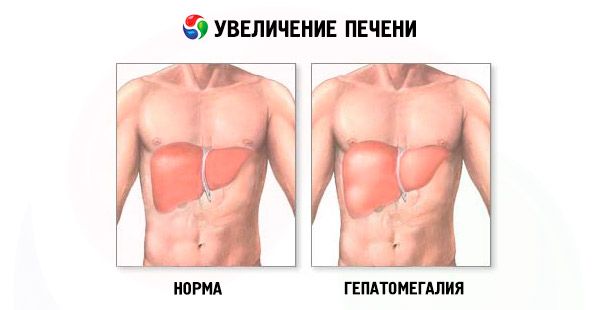

Vergrößerung der Leber

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Eine Lebervergrößerung – Hepatomegalie – wird beobachtet, wenn die Größe dieses lebenswichtigen Organs die natürlichen, anatomisch bedingten Parameter überschreitet. Wie Ärzte betonen, kann diese Pathologie nicht als eigenständige Lebererkrankung betrachtet werden, da sie ein charakteristisches Symptom vieler Erkrankungen ist, auch solcher, die andere Organe und Systeme des menschlichen Körpers betreffen.

Die Gefahr einer vergrößerten Leber liegt in den Komplikationen eines Leberversagens und anderer pathologischer Zustände, die die normale Funktion dieses Organs stören und viele ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen.

Daher lohnt es sich, eine so häufige Pathologie wie die Lebervergrößerung genauer zu besprechen.

Ursachen einer Lebervergrößerung

Vielleicht ist die folgende Liste, einschließlich der Ursachen einer Lebervergrößerung, unvollständig, aber sie sollte Ihnen das wahre Ausmaß ihrer Pathogenese bewusst machen und eine Antwort auf die Frage geben: Ist eine Lebervergrößerung gefährlich?

Eine vergrößerte Leber bei einem Erwachsenen kann folgende Folgen haben:

- übermäßiger Alkoholkonsum;

- Leberzirrhose;

- Einnahme hoher Dosen bestimmter Medikamente, Vitaminkomplexe und Nahrungsergänzungsmittel;

- Infektionskrankheiten (Malaria, Tularämie usw.);

- Läsionen durch Hepatitisviren A, B, C;

- infektiöse Läsionen durch Enteroviren, Erreger von Darminfektionen, Leptospirose, Epstein-Barr-Virus (Mononukleose);

- toxische Schädigung des Parenchyms durch Industrie- oder Pflanzengifte;

- Fetthepatose (Verfettung oder Steatose der Leber);

- Störungen des Kupferstoffwechsels in der Leber (hepatolentikuläre Degeneration oder Morbus Wilson);

- Störungen des Eisenstoffwechsels in der Leber (Hämochromatose);

- Entzündung der intrahepatischen Gallengänge (Cholangitis);

- genetisch bedingte systemische Erkrankungen (Amyloidose, Hyperlipoproteinämie, Glucosylceramid-Lipidose, generalisierte Glykogenose usw.);

- obliterierende Endarteriitis der Lebervenen;

- Leberkrebs (Hepatokarzinom, Epitheliom oder metastasierter Krebs);

- Leukämie;

- diffuses Non-Hodgkin-Lymphom;

- Bildung mehrerer Zysten (polyzystische Erkrankung).

In der Regel wird eine Vergrößerung des Leberlappens beobachtet, wobei eine Vergrößerung des rechten Leberlappens (der eine höhere funktionelle Belastung bei der Arbeit des Organs aufweist) häufiger diagnostiziert wird als eine Vergrößerung des linken Leberlappens. Dies ist jedoch auch nicht gut, da der linke Lappen so nahe an der Bauchspeicheldrüse liegt, dass diese Drüse möglicherweise das Problem verursacht.

Eine gleichzeitige Vergrößerung von Leber und Bauchspeicheldrüse ist bei einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) möglich. Die Entzündung geht mit einer Vergiftung einher, und die Leber ist für die Entfernung von Giftstoffen aus dem Blut verantwortlich. Bei besonders schweren Formen der Pankreatitis kann die Leber ihre Aufgabe möglicherweise nicht bewältigen und an Größe zunehmen.

Die diffuse Vergrößerung der Leber ist eine deutlich nicht lokalisierte Veränderung der Größe ihrer Läppchen, die aus Hepatozyten (Leberzellen) bestehen. Aus einem der oben genannten Gründe beginnen Hepatozyten abzusterben und Drüsengewebe weicht Bindegewebe. Letzteres wächst weiter, wodurch einzelne Bereiche des Organs vergrößert (und deformiert) werden, die Lebervenen gequetscht werden und die Voraussetzungen für Entzündungen und Ödeme des Parenchyms geschaffen werden.

Symptome einer vergrößerten Leber

Eine geringfügige Pathologie – eine Vergrößerung der Leber um 1 cm oder eine Vergrößerung der Leber um 2 cm – spürt eine Person möglicherweise nicht. Der Prozess der Veränderung der natürlichen Größe der Leber beginnt sich jedoch früher oder später in deutlicheren klinischen Symptomen zu manifestieren.

Die häufigsten Symptome einer Lebervergrößerung sind: Schwäche und schnelle Ermüdung, die die Patienten auch ohne intensive körperliche Betätigung verspüren; unangenehme Empfindungen (Schweregefühl und Unwohlsein) im Bauchraum; Übelkeitsanfälle; Gewichtsverlust. Auch Sodbrennen, Mundgeruch (ständiger Mundgeruch), juckende Haut und Verdauungsstörungen können auftreten.

Eine Lebervergrößerung bei einer Hepatitis geht nicht nur mit allgemeinem Unwohlsein einher, sondern auch mit einer Gelbfärbung der Haut und Lederhaut, Fieber, Schmerzen in allen Gelenken und einem bohrenden Schmerz im rechten Hypochondrium.

Die Lebervergrößerung bei Leberzirrhose tritt vor dem Hintergrund des gleichen Symptomkomplexes auf, zu dem folgende Anzeichen dieser Krankheit hinzukommen: Bauchschmerzen und deren Vergrößerung, ein schnell auftretendes Sättigungsgefühl beim Essen, erhöhte Schläfrigkeit tagsüber und Schlaflosigkeit nachts, Nasenbluten und Zahnfleischbluten, Gewichtsverlust, Haarausfall, verminderte Fähigkeit, sich Informationen zu merken. Neben der Lebervergrößerung bei Leberzirrhose (zuerst beide Lappen, dann stärker der linke) nimmt bei der Hälfte der Patienten auch die Milzgröße zu, und Ärzte stellen eine Hepatosplenomegalie fest – eine Vergrößerung von Leber und Milz.

In der klinischen Manifestation der Schädigung des Körpers durch das humane Immundefizienzvirus wird eine Lebervergrößerung bei HIV im Stadium 2B diagnostiziert – bei akuter HIV-Infektion ohne Folgeerkrankungen. Neben einer Leber- und Milzvergrößerung in diesem Stadium werden Fieber, Hautausschlag und Hautausschläge an den Schleimhäuten von Mund und Rachen, vergrößerte Lymphknoten und Dyspepsie festgestellt.

Fetthepatose mit Lebervergrößerung

Nach neuesten WHO-Daten leiden 25 % der erwachsenen Europäer und bis zu 10 % der Kinder und Jugendlichen an Fettleber (Steatose). In Europa entwickeln 90 % der Alkoholiker und 94 % der übergewichtigen Menschen eine Fettleber. Unabhängig von der zugrunde liegenden Ursache der Erkrankung entwickelt sich die Fettleber mit Lebervergrößerung bei 10–12 % der Patienten innerhalb von acht Jahren zu einer Leberzirrhose. Und bei gleichzeitiger Entzündung des Lebergewebes – zum hepatozellulären Karzinom.

Neben einer alkoholbedingten Lebervergiftung und Fettleibigkeit ist diese Erkrankung mit einer gestörten Glukosetoleranz bei Diabetes mellitus Typ II sowie einem gestörten Cholesterin- und Fettstoffwechsel (Dyslipidämie) verbunden. Pathophysiologisch gesehen entsteht eine Fetthepatose mit oder ohne Lebervergrößerung durch eine Schädigung des Fettsäurestoffwechsels, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -verbrauch verursacht werden kann. Infolgedessen kommt es zu einer abnormalen Ansammlung von Lipiden, insbesondere Triglyceriden, im Lebergewebe.

Unter dem Druck des angesammelten Fetts und der gebildeten Fettinfiltrate verlieren die Parenchymzellen ihre Lebensfähigkeit, die Leber vergrößert sich und die normale Funktion des Organs wird gestört.

Im Anfangsstadium einer Fetthepatose treten möglicherweise keine offensichtlichen Symptome auf, mit der Zeit klagen die Patienten jedoch über Übelkeit und vermehrte Gasbildung im Darm sowie über Schweregefühl oder Schmerzen im rechten Hypochondrium.

Vergrößerte Leber bei Herzinsuffizienz

Das funktionelle Zusammenspiel aller Körpersysteme ist so eng, dass eine vergrößerte Leber bei einer Herzinsuffizienz ein Indikator für eine verminderte Blutausstoßung der rechten Herzkammer und eine Folge von Durchblutungsstörungen ist.

In diesem Fall verlangsamt sich die Blutzirkulation in den Lebergefäßen, es kommt zu einer venösen Stauung (hämodynamische Dysfunktion) und die Leber schwillt an und vergrößert sich. Da Herzinsuffizienz meist chronisch verläuft, führt anhaltender Sauerstoffmangel unweigerlich zum Absterben einiger Leberzellen. An ihrer Stelle wachsen Bindegewebszellen und bilden ganze Bereiche, die die Leberfunktion stören. Diese Zonen nehmen an Größe und Dichte zu, und gleichzeitig vergrößert sich die Leber (meistens der linke Lappen).

In der klinischen Hepatologie wird dies als hepatozelluläre Nekrose bezeichnet und als Herzzirrhose oder Herzfibrose diagnostiziert. Und Kardiologen diagnostizieren in solchen Fällen eine kardiogene ischämische Hepatitis, bei der es sich im Wesentlichen um eine vergrößerte Leber aufgrund einer Herzinsuffizienz handelt.

Vergrößerte Leber bei einem Kind

Es gibt viele Gründe für eine vergrößerte Leber bei einem Kind. Dazu können Syphilis oder Tuberkulose, generalisiertes Zytomegalievirus oder Toxoplasmose, angeborene Hepatitis oder Gallengangsanomalien gehören.

Bei einer solchen Pathogenese kann bereits am Ende des ersten Lebensjahres des Kindes nicht nur eine mäßige Lebervergrößerung, sondern auch eine schwere Lebervergrößerung mit erheblicher Verdichtung des Parenchyms festgestellt werden.

Eine Vergrößerung von Leber und Milz bei Säuglingen – die sogenannte Hepatosplenomegalie oder Hepatosplenomegalie – ist die Folge eines angeborenen erhöhten Immunglobulinspiegels im Blut (Hypergammaglobulinämie). Diese Pathologie äußert sich neben der Vergrößerung dieser Organe in einer Verzögerung der allgemeinen Entwicklung des Kindes, Appetitlosigkeit und sehr blasser Haut. Eine Vergrößerung von Leber und Milz (mit ikterischen Symptomen) tritt bei Neugeborenen mit angeborener aplastischer Anämie auf, die durch die Zerstörung roter Blutkörperchen sowie durch extramedulläre Hämatopoese entsteht – wenn rote Blutkörperchen nicht im Knochenmark, sondern direkt in Leber und Milz gebildet werden.

Eine Fetthepatose mit Lebervergrößerung bei Kindern entwickelt sich in fast der Hälfte der Fälle aufgrund eines erheblichen Übergewichts im Alter. Diese Pathologie kann jedoch bei einigen chronischen Magen-Darm-Erkrankungen auftreten, nach langfristiger Anwendung nichtsteroidaler Antirheumatika, antibakterieller oder hormoneller Therapie.

Was bedrückt dich?

Diagnose einer Lebervergrößerung

Die Diagnose einer Lebervergrößerung beginnt mit einer körperlichen Untersuchung des Patienten und einer Palpation der inneren Organe der Bauchhöhle rechts von der Mittellinie des Bauches - in der Oberbauchregion.

Bei einer ärztlichen Untersuchung kann der Arzt eine deutliche Vergrößerung der Leber feststellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leber deutlich stärker als die anatomische Norm unter dem Rand des Rippenbogens hervorsteht (bei einem Erwachsenen durchschnittlicher Größe sind es nicht mehr als 1,5 cm) und deutlich unterhalb des Rippenrandes palpiert wird. Dann wird eine Lebervergrößerung um 3 cm, eine Lebervergrößerung um 5 cm oder eine Lebervergrößerung um 6 cm festgestellt. Das endgültige „Urteil“ wird jedoch erst nach einer umfassenden Untersuchung des Patienten, hauptsächlich mittels Ultraschall, gefällt.

Eine vergrößerte Leber im Ultraschall bestätigt beispielsweise, dass „eine vergrößerte Leber mit homogener echoreicher Struktur und Verschiebung zum Magen vorliegt, die Konturen unklar sind“ oder dass „eine diffuse Hyperechogenität der Leber und ein unklares Gefäßmuster und Lebergrenzen erkennbar sind“. Übrigens weist eine gesunde Leber bei einem Erwachsenen folgende Parameter auf (im Ultraschall): Die anteroposteriore Größe des rechten Lappens beträgt bis zu 12,5 cm, die des linken Lappens bis zu 7 cm.

Zur Diagnose einer Lebervergrößerung werden neben der Ultraschalluntersuchung folgende Maßnahmen eingesetzt:

- Bluttest auf Virushepatitis (Serummarker von Viren);

- biochemischer Bluttest (für Amylase und Leberenzyme, Bilirubin, Prothrombinzeit usw.);

- Urinanalyse auf Bilirubin;

- Laboruntersuchungen der funktionellen Reserven der Leber (mithilfe biochemischer und immunologischer Tests);

- Röntgen;

- Hepatoszintigraphie (Radioisotopen-Scanning der Leber);

- CT oder MRT der Bauchhöhle;

- Präzisionspunktionsbiopsie (falls erforderlich, um eine Probe des Lebergewebes für einen Krebstest zu entnehmen).

Eine Vergrößerung der Leberlymphknoten während der Ultraschalluntersuchung wird von Hepatologen bei allen Arten von Leberzirrhose, Virushepatitis, Lymphknotentuberkulose, Lymphogranulomatose, Sarkoidose, Morbus Gaucher, medikamenteninduzierter Lymphadenopathie, HIV-Infektion und Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt.

[ 17 ]

[ 17 ]

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung einer Lebervergrößerung

Bei der Behandlung einer Lebervergrößerung handelt es sich um die Behandlung eines Symptoms. Im Großen und Ganzen ist jedoch eine komplexe Therapie der spezifischen Krankheit erforderlich, die zu pathologischen Veränderungen in diesem Organ geführt hat.

Die medikamentöse Therapie einer hypertrophen Leber sollte durch eine angemessene Ernährung, Diät und Vitaminzufuhr unterstützt werden. Experten zufolge können bei einigen Erkrankungen, die mit einer Lebervergrößerung einhergehen, das geschädigte Parenchym und die normale Organgröße wiederhergestellt werden.

Um die Leberzellen zu regenerieren, ihre normale Funktion sicherzustellen und sie vor negativen Einflüssen zu schützen, werden hepatoprotektive Medikamente eingesetzt – spezielle Medikamente zur Lebervergrößerung.

Das Arzneimittel Gepabene ist ein Hepatoprotektor pflanzlichen Ursprungs (Synonyme: Karsil, Levasil, Legalon, Silegon, Silebor, Simepar, Geparsil, Hepatofalk-Planta). Die Wirkstoffe des Arzneimittels werden aus Extrakten des medizinischen Erdrauchs (Protipin) und Früchten der gefleckten Mariendistel (Silymarin und Silibinin) gewonnen. Sie stimulieren die Synthese von Proteinen und Phospholipiden in geschädigten Leberzellen, hemmen die Bildung von Bindegewebe und beschleunigen den Prozess der Parenchymregeneration.

Dieses Arzneimittel wird bei toxischer Hepatitis, chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Stoffwechsel- und Funktionsstörungen mit Lebervergrößerung unterschiedlicher Genese verschrieben. Es wird empfohlen, dreimal täglich eine Kapsel (zu den Mahlzeiten) einzunehmen. Die Mindestbehandlungsdauer beträgt drei Monate. Kontraindikationen für dieses Arzneimittel sind akute Formen von Leber- und Gallenwegsentzündungen sowie ein Alter unter 18 Jahren. Bei Hämorrhoiden und Krampfadern ist Gepabene mit Vorsicht anzuwenden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf das Arzneimittel nur nach ärztlicher Verordnung und unter dessen Aufsicht angewendet werden. Mögliche Nebenwirkungen sind abführende und harntreibende Wirkungen sowie das Auftreten von Hautausschlag. Die Einnahme von Gepabene ist nicht mit Alkoholkonsum vereinbar.

Die therapeutische Wirkung von Essentiale (Essentiale Forte) beruht auf der Wirkung von Phospholipiden (komplexen fetthaltigen Verbindungen), deren Struktur den natürlichen Phospholipiden in menschlichen Gewebezellen ähnelt und deren Teilung und Regeneration im Schadensfall gewährleistet. Phospholipide blockieren das Wachstum von Bindegewebezellen, wodurch dieses Medikament das Risiko einer Leberzirrhose senkt. Essentiale wird bei Leberverfettung, Hepatitis, Leberzirrhose und deren toxischen Schäden verschrieben. Die Standarddosis beträgt 1-2 Kapseln dreimal täglich (zu den Mahlzeiten). Nebenwirkungen (wie Durchfall) sind selten.

Das Medikament Essliver unterscheidet sich von Essentiale durch das Vorhandensein der Vitamine B1, B2, B5, B6 und B12 in seiner Zusammensetzung – neben Phospholipiden. Das kombinierte hepatoprotektive Medikament Phosphogliv (in Kapseln) enthält neben Phospholipiden auch Glycyrrhizinsäure mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Es hilft, Schäden an den Hepatozytenmembranen bei Entzündungen und Lebervergrößerung zu reduzieren und Stoffwechselprozesse zu normalisieren. Die Verabreichungsmethode und Dosierung der letzten beiden Medikamente ähneln denen von Essentiale.

Zu den Medikamenten gegen Lebervergrößerung gehört ein Medikament auf Basis der Artischockenpflanze – Artischockenextrakt (Synonyme: Hofitol, Cynarix, Artischockenextrakt). Dieses Medikament hilft, den Zustand der Leberzellen zu verbessern und ihre Funktion zu normalisieren. Ärzte empfehlen, dieses Medikament dreimal täglich (vor den Mahlzeiten) ein- bis zweimal einzunehmen. Die Behandlungsdauer beträgt je nach Schwere der Erkrankung zwei Wochen bis zu einem Monat. Nebenwirkungen können Sodbrennen, Durchfall und Magenschmerzen sein. Kontraindikationen für die Anwendung sind Verstopfung der Harnwege und Gallenwege, Gallensteine sowie schwere Formen von Nieren- und Leberinsuffizienz.

Neben der Tatsache, dass Heilpflanzen die Grundlage vieler hepatoprotektiver Medikamente bilden, werden Kräuter zur Lebervergrößerung häufig in Form von hausgemachten Aufgüssen und Abkochungen verwendet. Kräuterkundige empfehlen bei dieser Krankheit die Verwendung von Löwenzahn, Maisseide, Ringelblume, Sandimmortelle, Schafgarbe und Pfefferminze. Das Standardrezept für den Wasseraufguss: Für 200-250 ml kochendes Wasser einen Esslöffel trockenes Gras oder Blumen nehmen, mit kochendem Wasser aufbrühen, abkühlen lassen, filtern und 3-4 mal täglich 50 ml einnehmen (25-30 Minuten vor den Mahlzeiten).

Diät bei vergrößerter Leber

Eine strikte Einhaltung der Diät bei einer vergrößerten Leber ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung. Bei einer hypertrophierten Leber müssen Sie den Verzehr von fetthaltigen, frittierten, geräucherten und scharfen Speisen vollständig vermeiden, da diese die Leber und das gesamte Verdauungssystem überlasten.

Darüber hinaus sind mit der Diät bei einer vergrößerten Leber folgende Nahrungsmittel nicht vereinbar: Hülsenfrüchte, Radieschen, Meerrettich, Spinat und Sauerampfer; Wurst und würziger Käse; Margarine und Brotaufstriche; Weißbrot und Gebäck; Essig, Senf und Pfeffer; Süßwaren mit Sahne, Schokolade und Eiscreme; kohlensäurehaltige Getränke und Alkohol.

Alles andere (insbesondere Gemüse und Obst) darf mindestens fünfmal täglich, jedoch in kleinen Mengen, gegessen werden. Es wird nicht empfohlen, nach 19 Uhr zu essen, selbst wenn die Leber gesund ist, und es ist absolut verboten, wenn die Leber vergrößert ist. Ein Glas Wasser mit einem Löffel Naturhonig ist jedoch erlaubt und notwendig.

Die tägliche Ernährung sollte 100 g tierische Proteine, etwa die gleiche Menge pflanzliche Proteine und 50 g pflanzliche Fette enthalten. Die Menge an kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln beträgt 450–500 g, während der Zuckerkonsum auf 50–60 g pro Tag und der Salzkonsum auf 10–12 g reduziert werden sollte. Die tägliche Flüssigkeitsmenge (ohne flüssige Nahrung) beträgt mindestens 1,5 Liter.

Weitere Informationen zur Behandlung

Vorbeugung einer Lebervergrößerung

Die beste Vorbeugung gegen eine Lebervergrößerung durch Übergewicht oder Alkoholsucht ist, wissen Sie. Ohne die Einhaltung der Prinzipien eines gesunden Lebensstils geht hier nichts…

Leider lässt sich nicht vorhersagen, wie sich die Leber verhält und wie stark sie beispielsweise bei Hepatitis, Mononukleose, Morbus Wilson, Hämochromatose oder Cholangitis zunehmen kann. Aber auch in solchen Fällen helfen eine ausgewogene Ernährung, die Einnahme von Vitaminen, körperliche Bewegung, Abhärtung und das Aufgeben schlechter Gewohnheiten der Leber, das Blut von Giftstoffen zu reinigen, Galle und Enzyme zu produzieren und den Protein-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel im Körper zu regulieren. Um die Leber bei der drohenden Hepatomegalie zu unterstützen, werden insbesondere Vitamine der Gruppe B, Vitamin E, Zink (zur Wiederherstellung des Lebergewebes) und Selen (zur Verbesserung der allgemeinen Immunität und Verringerung des Risikos entzündlicher Lebererkrankungen) benötigt.

Prognose einer Lebervergrößerung

Die Prognose einer Lebervergrößerung ist eher alarmierend. Da die ausgeprägten Anzeichen dieser Pathologie nicht sofort auftreten, beginnt die Behandlung in einem Drittel der Fälle, wenn der Prozess den „Point of no Return“ erreicht. Und die wahrscheinlichsten Folgen einer Lebervergrößerung sind ein teilweiser oder vollständiger Verlust ihrer Funktionsfähigkeit.