Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Osteophyten an der Halswirbelsäule

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Spondylophyten oder Osteophyten der Halswirbelsäule sind knöcherne Auswüchse (von griechisch osteon – Knochen und phyton – Auswuchs), die sich an jedem der sieben Halswirbel durch enchondrale Ossifikation, also Verknöcherung des Knorpels, bilden können.

Epidemiologie

Die Bildung von Osteophyten in verschiedenen Teilen der Wirbelsäule ist eine häufige Erkrankung, die bereits nach dem 25. Lebensjahr beginnen kann. Klinische Statistiken zeigen, dass mehr als 75 % der über 65-Jährigen degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule unterschiedlichen Schweregrades aufweisen, darunter auch zervikale Osteophyten. [ 1 ], [ 2 ]

Bei älteren Menschen wird die Prävalenz von anterioren Osteophyten im Halsbereich auf 20-30 % geschätzt. [ 3 ]

Osteophyten können sich auf jeder Ebene der Halswirbelsäule bilden, kommen jedoch am häufigsten an den Wirbeln C5-6 und C6-7 vor.

Ursachen Osteophyten an der Halswirbelsäule

Ein Wirbelosteophyt beliebiger Lokalisation, oft als Knochensporn bezeichnet, wird von den Experten der NASS (North American Society of Vertebrologists) als knöcherne Wucherung am Rand einer Bandscheibe definiert, die von der Knochenwachstumsfuge und der Befestigungsstelle der Bandscheibe am Wirbelkörper – der Apophyse des Wirbelkörpers – ausgeht. Solche zervikalen Randosteophyten haben eine breite Basis und können sich sowohl an den Rändern der knöchern-knorpeligen Abschlussplatten (Endplatten) der Wirbelkörper (die sich zwischen den Wirbelknochen und den Bandscheiben befinden) als auch an den bogenförmigen (Facetten- oder Zygapophysen-)Gelenken entwickeln, die die Körper benachbarter Wirbel verbinden.

In den meisten Fällen sind abnormale Knochenwucherungen an den Wirbeln die Folge einer Osteoarthritis der Halswirbelsäule, auch zervikale Spondylose genannt. Experten gehen davon aus, dass diese Erkrankung mit zunehmendem Alter aufgrund normaler Alterung und Abnutzung der Gelenkstrukturen der Wirbelsäule, einschließlich des Knorpels, entsteht.

Osteophyten können auch durch eine Schädigung oder Entzündung der Bänder und Sehnen um die Knochen und Gelenke der Halswirbelsäule verursacht werden; degenerative Prozesse in der Halswirbelsäule, die die Verschlussplatten der Wirbelkörper und die Bandscheiben (Nucleus pulposus und Anulus fibrosus) betreffen – zervikale Osteochondrose; Störung der Position der Wirbelgelenke – Luxation der Halswirbel.

Risikofaktoren

Zu den spezifischen Risikofaktoren für zervikale Knochensporne gehören:

- Verletzungen der Halswirbelsäule;

- Übermäßige oder unzureichende körperliche Aktivität;

- Altersbedingter Verschleiß und beeinträchtigte Dämpfungsfunktion der Bandscheiben aufgrund degenerativer Veränderungen ihrer Struktur;

- Wirbelsäuleninstabilität, bei der es aufgrund einer erhöhten Aktivität des transformierenden Wachstumsfaktors Beta (TGFβ) zu einer Degeneration (Sklerose oder Verhärtung) der Wirbelverschlussplatten kommt, die als diskogene Wirbelsklerose bezeichnet wird.

- Vererbung und Vorhandensein von Anomalien der Wirbelkörper und Facettengelenke;

- Haltungsstörungen;

- Zervikale Skoliose;

- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose mit Verknöcherung der Bandstrukturen der Wirbelsäule. [ 4 ], [ 5 ]

Siehe auch - Risikofaktoren und Ursachen von Arthrose

Pathogenese

Knorpelbedeckte Knochenwucherungen im Halswirbelbereich bilden sich häufig entlang der Randkanten von Wirbelkörpern, die aus trabekulärem (schwammartigem) Knochen bestehen.

Überwucherung tritt an der Grenze zwischen Knorpel und dem Periost (Periost) auf, das das Knochengewebe bedeckt. Es ist für das Wachstum und die reparative Regeneration des Knochengewebes verantwortlich und besteht aus zwei Schichten: der äußeren festen Schicht (gebildet aus Bündeln faseriger Fasern) und der inneren kambialen (osteogenen) Schicht. Die kambiale Schicht ist eine Kollagenmatrix mit mesenchymalen Vorläuferzellen (Stammzellen), differenzierten osteogenen Vorläuferzellen (Knochenmarkstammzellen), Osteoblasten (unreife Knochenzellen) und Bindegewebszellen - Fibroblasten.

Die Pathogenese der Osteophytenbildung ist mit der chondrogenen Differenzierung von sich stark selbst erneuernden Vorläuferzellen innerhalb des Periosts verbunden und beruht auf der zellulären Reparaturreaktion – einer Schutz- und Kompensationsreaktion – als Reaktion auf Gelenkknorpel- und/oder Bandscheibenschäden.

Anschließend kommt es zur enchondralen Ossifikation. Differenzierende Zellen des Knorpelgewebes – Chondrozyten – bilden die extrazelluläre Matrix des Knorpels. Auf die Proliferation der Chondrozyten folgt deren Hypertrophie. Hypertrophierte Chondrozyten beginnen, die Expression des wichtigsten Glykoproteins des Knorpelgewebes – Kollagen Typ II – zu unterdrücken und produzieren Kollagen Typ X, das die Knochenbildung fördert, sowie das Knochenmorphogenetische Protein BMP6 (das Knochen- und Knorpelwachstum induziert), den Osteoblastendifferenzierungs-bezogenen Transkriptionsfaktor Runx2 und andere.

Als Folge davon kommt es zur Zerstörung der intrazellulären Knorpelmatrix, ihrer Mineralisierung (Ablagerung von Hydroxylapatitkristallen) und zur aktiven Differenzierung von Osteoblasten, die reifen und sich, eingebettet in die Matrix, in Knochengewebezellen - Osteozyten - umwandeln.

Symptome Osteophyten an der Halswirbelsäule

Zervikale Osteophyten selbst verursachen keine Schmerzen, aber wenn sie schließlich anfangen, auf Nerven zu drücken, können Symptome auftreten wie:

- Schmerzen unterschiedlicher Intensität im Nackenbereich, die in Ruhe schwächer werden und sich bei Bewegung verstärken und in den Nacken, die Schulter, den Arm oder die Hand ausstrahlen können;

- Steifheit und Muskelstarre im Nacken;

- Kopfschmerzen;

- Taubheitsgefühl, Brennen und Kribbeln, das die Schultern, Unterarme und Hände betreffen kann;

- Fortschreitende Schwäche in einer oder beiden Händen und/oder Armen mit oder ohne eingeschränkte Fingerbeweglichkeit;

- Muskelkrämpfe;

- Zervikale Osteophyten komprimieren den hinteren Teil des Rachens und der Speiseröhre und verursachen Dysphagie. [ 6 ]

Eine Osteochondrose mit Osteophyten im Halsbereich äußert sich auf die gleiche Weise, ihr morphologisches Merkmal ist jedoch das Vorhandensein horizontaler Knochenwucherungen an den Wirbelkörpern – den sogenannten Junghans-Stacheln.

Hintere zervikale Osteophyten bilden sich in der Nähe des Dornfortsatzes im dorsalen Teil der Wirbelsäule sowie bei Verknöcherung des hinteren Längsbandes der Wirbelsäule im Bereich der Halswirbel. Solche Spondylophyten können durch mechanischen Druck auf die Nervenstämme des Foramen intervertebrale starke Schmerzen verursachen.

Vordere zervikale Osteophyten, die sich im Alter bilden, wenn das vordere Längsband der Wirbelsäule in den Halswirbeln verknöchert, sind in der Regel asymptomatisch. Wenn jedoch das angrenzende Gewebe anschwillt und die Knochenwucherungen den Kehlkopfnerv oder die Speiseröhre komprimieren, können bei den Patienten Stimmstörungen, Schluckbeschwerden, Speiseröhrenkrampfen und Kurzatmigkeit auftreten.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Komplikation von Osteophyten, die sich im Bereich des Uncovertebralübergangs (zwischen den hakenförmigen Fortsätzen der Halswirbelkörper) bilden und in das Foramen foraminale und in Richtung Spinalkanal weisen, ist die Entwicklung des Vertebralarteriensyndroms.

Es werden auch Komplikationen und Folgen von zervikalen Osteophyten erwähnt, wie zum Beispiel:

- Radikuläres Syndrom – zervikale Radikulopathie;

- Spinalkanalstenose mit verschiedenen neurologischen Manifestationen;

- Kompression des Rückenmarks mit Entwicklung einer Kompressions- Vertebromyelopathie;

- Zervikales Facettensyndrom;

- Entwicklung eines vertebrobasilären Syndroms.

Diagnose Osteophyten an der Halswirbelsäule

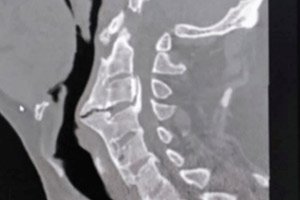

Das Vorhandensein von Osteophyten wird durch Röntgenaufnahmen der Halswirbelsäule in drei Projektionen sowie durch Magnetresonanztomographie und Computertomographie nachgewiesen. Lesen Sie mehr in den Publikationen:

Differentialdiagnostisch kommen Bandscheibenvorfall, ankylosierende Spondyloarthritis, Osteochondrom der Halswirbelsäule, Pyrophosphatarthropathie, zervikale Myositis, Myogelose der Halswirbelsäule und Syringomyelie des Halsmarks in Frage.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Osteophyten an der Halswirbelsäule

Osteophyten der Halswirbelsäule verursachen nicht immer Nackenschmerzen und andere Symptome und erfordern daher nicht immer eine Behandlung. Schätzungen zufolge benötigen etwa 40 % der Menschen mit zervikalen Knochenspornen eine Symptombehandlung.

Bei Schmerzen umfasst die symptomatische Behandlung die Verwendung von Analgetika. Die wichtigsten Arzneimittel sind nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR). Parenteral können Kortikosteroide (in kurzen Zyklen) verwendet werden. Äußerlich werden verschiedene Salben gegen Nackenschmerzen verwendet.

Eine langfristige Linderung der Symptome – Verringerung der Schmerzen und Erhöhung der Nackenbeweglichkeit – wird durch beliebte nicht-invasive Methoden wie Physiotherapie (hauptsächlich therapeutische Massage), LFK zur Erhöhung des Bewegungsumfangs und Akupunktur ermöglicht.

Mehr lesen:

- Medikamentöse Behandlung von Arthrose

- Lokale Behandlung von Arthrose

- Physiotherapie bei Arthrose

- Physiotherapie bei Arthrose

Übungen für zervikale Osteophyten können nur durchgeführt werden, wenn keine akuten Schmerzen vorliegen. Zu den von Physiotherapeuten empfohlenen Übungen gehören:

- Langsame Links-Rechts-Drehungen des Kopfes, die mit entspannten Schultern und Rücken ausgeführt werden sollten, und 10-mal in jede Richtung wiederholen;

- Sanfte bogenförmige Drehungen des Kopfes nach rechts-links mit erhobenem Kinn (mehrmals in jede Richtung):

- Neigen Sie den Kopf von links nach rechts zu den Schultern. Drücken Sie dabei mit der Hand auf die gegenüberliegende Seite des Kopfes, um die Neigung etwas zu verstärken. Dadurch entsteht eine Dehnung auf der gegenüberliegenden Seite des Halses. Halten Sie die Dehnung 10 Sekunden lang und wiederholen Sie sie zwei- bis dreimal in beide Richtungen.

- Kräftigende isometrische Rotation des Nackens und Dehnung der Nackenmuskulatur. Diese Übung wird bei ruhendem Kopf durchgeführt, wobei die Handfläche auf dem Hinterkopf liegt oder der Handrücken leicht ans Kinn gedrückt wird. Die optimale Wiederholungszahl beträgt mindestens zehn.

Auf die Frage, wie man zervikale Osteophyten loswird, antworten die Experten der AANS (American Association of Neurological Surgeons), dass Osteophyten nicht von selbst verschwinden und die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, eine Osteophytenresektion oder Osteophytektomie sei.

Daher kann in seltenen Fällen, in denen konservative Methoden die Symptome nicht lindern oder sich der Zustand des Patienten aufgrund neurologischer Probleme verschlechtert, eine Operation als letztes Mittel in Betracht gezogen werden. Neben der Osteophytektomie können Operationen wie eine Laminektomie mit Spondylodese (Verschmelzung benachbarter Wirbel) und eine Laminoplastie zur Dekompression des Rückenmarks sowie eine Radiofrequenzablation des betroffenen Nervs zur Schmerzlinderung empfohlen werden.

Gleichzeitig verschweigen Experten nicht, dass ein operativer Eingriff das Risiko von Nerven- und Rückenmarksschäden sowie verstärkten Schmerzen birgt.

Verhütung

Ist es möglich, die Bildung von zervikalen Osteophyten zu verhindern? Allgemeine Empfehlungen zur Vorbeugung dieser Pathologie betreffen den bekannten gesunden Lebensstil, insbesondere die Notwendigkeit körperlicher Bewegung.

Prognose

Bestehende Schmerzen können sich mit der Zeit verschlimmern, da Osteophyten weiterwachsen und so die körperliche Aktivität einschränken. Mit zunehmendem Wachstum können Osteophyten der Halswirbelsäule außerdem auf benachbarte Nerven, Muskeln oder andere Strukturen drücken und so die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.