Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Kalzinose: Was ist das, wie wird sie behandelt?

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Was bedeutet Verkalkung? Es handelt sich um die Bildung von Ansammlungen unlöslicher Kalziumsalze an Stellen, wo ihr Vorhandensein weder aus anatomischer noch physiologischer Sicht zu erwarten ist, also außerhalb der Knochen.

Unter allen biogenen Makroelementen des menschlichen Körpers ist der Anteil an Kalzium – in Form von Hydroxylapatitkristallen im Knochengewebe – der bedeutendste, obwohl auch Blut, Zellmembranen und Extrazellulärflüssigkeit Kalzium enthalten.

Und wenn der Gehalt dieses chemischen Elements deutlich erhöht ist, kommt es zur Verkalkung – einer Störung des Mineralstoffwechsels (Code E83 nach ICD-10).

Ursachen Kalzinose

Der Kalziumstoffwechsel ist ein mehrstufiger biochemischer Prozess, und heute sind die Hauptursachen für Kalzinose als eine der Arten von Mineralstoffwechselstörungen identifiziert und systematisiert. Angesichts der engen Beziehung zwischen allen im Körper ablaufenden Stoffwechselprozessen ist es in der klinischen Endokrinologie jedoch üblich, gleichzeitig die Pathogenese der Verkalkung (oder Verkalkung) zu berücksichtigen.

Als Hauptursache der Kalkdystrophie gilt die Übersättigung des Blutes mit Kalzium – die Hyperkalzämie, deren Ätiologie mit einer verstärkten Osteolyse (Zerstörung des Knochengewebes) und der Freisetzung von Kalzium aus der Knochenmatrix einhergeht.

Hyperkalzämie sowie Hyperthyreose oder Erkrankungen der Nebenschilddrüse reduzieren die Produktion von Kalzitonin in der Schilddrüse, das den Kalziumspiegel reguliert, indem es dessen Ausscheidung aus den Knochen hemmt. Es wird angenommen, dass das Vorhandensein versteckter Schilddrüsenprobleme bei Frauen nach der Menopause – in Kombination mit einem Rückgang des Östrogenspiegels, der Kalzium in den Knochen zurückhält – extraossäre Kalziumablagerungen, d. h. Verkalkung bei Osteoporose, verursacht.

Es gibt andere pathologische Zustände, die dazu führen, dass sich Calciumsalze an den falschen Stellen konzentrieren. So kommt es bei Patienten mit primärem Hyperparathyreoidismus, Hyperplasie der Nebenschilddrüsen oder deren hormonell aktivem Tumor zu einer erhöhten Synthese des Parathormons (PTH), wodurch die Wirkung von Calcitonin unterdrückt wird und der Calciumspiegel im Blutplasma sowie die Knochendemineralisierung zunehmen.

Es ist notwendig, die Bedeutung von Phosphor im Kalziumstoffwechsel zu berücksichtigen, da eine Verletzung der Proportionen des Gehalts dieser Makroelemente im Körper zu einer Hyperphosphatämie führt, die die Bildung von "Kalziumablagerungen" in Knochen, Weichteilen und Blutgefäßen verstärkt. Und eine Übersättigung des Nierenparenchyms mit Calciumsalzen führt zu Nierenversagen und der Entwicklung einer Nephrokalzinose.

Der Mechanismus der verstärkten Osteolyse mit der Freisetzung von Calciumphosphat und -carbonat aus Knochendepots bei Krebstumoren jeglicher Lokalisation wird durch das sogenannte paraneoplastische Syndrom erklärt: Das Wachstum bösartiger Neubildungen geht mit einer Hyperkalzämie einher, da mutierte Zellen in der Lage sind, ein Polypeptid zu produzieren, das in seiner Wirkung dem Parathormon ähnlich ist.

Es ist bekannt, dass die Pathogenese der Calciumsalzbildung durch einen Überschuss an Vitamin D verursacht werden kann, der in der Endokrinologie mit einer erhöhten Synthese von 1,25-Dihydroxyvitamin D3 – Calcitriol – verbunden ist, das aktiv am Calcium- und Phosphorstoffwechsel beteiligt ist. Eine Hypervitaminose von Vitamin A, die zu Osteoporose führt, sowie ein Mangel an Vitamin K1 aus der Nahrung und endogenem Vitamin K2 sind an der Entstehung der Kalkdystrophie beteiligt.

In Abwesenheit endokriner Pathologien überschreitet der Gesamtkalziumgehalt im Blutplasma die physiologische Norm nicht. Die Ursachen der Kalzinose sind unterschiedlich und werden durch lokale Faktoren verursacht. Dazu gehören die Ablagerung von Calciumphosphat auf den Membranen von Organellen geschädigter, atrophierter, ischämischer oder abgestorbener Zellen sowie ein Anstieg des pH-Werts der Interzellularraumflüssigkeit durch die Aktivierung alkalischer hydrolytischer Enzyme.

Beispielsweise wird der Verkalkungsprozess bei vaskulärer Arteriosklerose wie folgt dargestellt. Wenn sich an der Gefäßwand abgelagertes Cholesterin mit einer Hülle aus Glykoproteinverbindungen des Endothels bedeckt, bildet sich eine Cholesterinplaque. Und das ist klassische Arteriosklerose. Wenn das Gewebe der atheromatösen Plaquehülle beginnt, mit Calciumsalzen „gesättigt“ zu sein und zu verhärten, handelt es sich bereits um Atherokalzinose.

Eine Verschiebung des Wasserstoffindex des Blutsäuregehalts (pH) in Richtung alkalischer Seite mit teilweiser Funktionsstörung des physikochemischen Puffersystems des Blutes (Bikarbonat und Phosphat), das das Säure-Basen-Gleichgewicht aufrechterhält, spielt eine bedeutende Rolle in der Ätiologie von Kalziumstoffwechselstörungen. Einer der Gründe für diese Störung, die zu einer Alkalose führt, ist das Burnett-Syndrom, das bei Personen auftritt, die viele kalziumhaltige Produkte zu sich nehmen, Backpulver oder Magensäure neutralisierende Antazida einnehmen, die im Magen-Darm-Trakt gegen Sodbrennen oder Gastritis adsorbiert werden.

Es wird angenommen, dass jede der oben genannten endokrinen Störungen durch übermäßige Kalziumaufnahme mit der Nahrung verschlimmert wird. Wie Forscher der Harvard University jedoch behaupten, gibt es noch keine eindeutigen Beweise dafür, dass Kalzium in der Nahrung die Wahrscheinlichkeit einer Gewebeverkalkung erhöht, da es keinen dauerhaften Anstieg des Kalziumspiegels im Blut verursacht.

Risikofaktoren

Wie die klinische Praxis zeigt, wird der Verkalkungsprozess in manchen Fällen durch verschiedene Infektionen – Tuberkulose, Amöbiasis, Toxoplasmose, Trichinellose, Zystizerkose, Meningitis, Enzephalitis etc. – und die damit einhergehenden entzündlichen Prozesse mit Gewebeschäden ausgelöst.

Darüber hinaus werden folgende Risikofaktoren für die Entstehung von Verkalkungen genannt:

- Knochenbrüche, bei deren Heilung Osteoklasten aktiviert werden, die mit ihren Enzymen das geschädigte Knochengewebe verwerten;

- Verschlechterung des Knochengewebetrophismus bei längerer Bettruhe oder Lähmung (Querschnittslähmung), was zu Immobilität führt;

- bösartige Neubildungen;

- chronische granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Morbus Crohn);

- Autoimmunerkrankungen systemischer Natur (Sklerodermie, rheumatoide Arthritis, Lupus);

- chronische Nierenerkrankungen mit einer Abnahme ihrer Filtrationskapazität (in diesem Fall wird der Phosphor- und Kalziumstoffwechsel mit der Entwicklung eines sekundären Hyperparathyreoidismus gestört);

- chronische Form der Nebennierenrindeninsuffizienz - Morbus Addison, die zu Hypokortizismus und Cortisolmangel führt, wodurch der Gehalt an Ca-Kationen im Blut ansteigt;

- Hypercholesterinämie, erhöhte LDL-Werte im Blut, systemische Arteriosklerose;

- Herzfehler, infektiöse Endokarditis, Herzchirurgie;

- Gefäßanomalien, Gefäßchirurgie;

- Osteoporose und Osteopenie (verminderte Knochenmineraldichte);

- Diabetes mellitus (bei hohem Blutzuckerspiegel ist die Aufnahme von Magnesium, das die Ablagerung von Verkalkungen verhindert, beeinträchtigt);

- unzureichender Magnesiumspiegel im Körper (ohne den unlösliche Calciumsalze nicht in lösliche umgewandelt werden können);

- Malabsorptionssyndrom (bei dem die Bindung von Ca in Zellen zunimmt);

- altersbedingte degenerativ-dystrophische Veränderungen des Knochen- und Bindegewebes, involutionäre Veränderungen der Gefäßwände;

- Langzeitanwendung von Diuretika der Thiazidgruppe (die die Kalziumausscheidung über die Nieren verringern), Kortikosteroiden, Heparin, Antikonvulsiva und Abführmitteln;

- Hämodialyse (erhöht das Risiko einer Arterienverkalkung);

- Strahlentherapie und Chemotherapie bei Krebs.

Ein separater Punkt in dieser Liste sollte beachtet werden: Kalzinose und Vererbung, insbesondere genetisch bedingte Veranlagung zu deformierender Osteodystrophie; Kollagenosen und erbliche chronische Granulomatose; familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (aufgrund einer Mutation von Genen, die für kalziumempfindliche Rezeptoren von Zellmembranen kodieren).

Kalziumablagerungen in den Bandscheiben der Lendenwirbelsäule, den Hüft-, Knie- und Schultergelenken sowie den umgebenden Weichteilen können mit einer langsam fortschreitenden genetischen Erkrankung namens Ochronose (Alkaptonurie) in Zusammenhang stehen.

Symptome Kalzinose

Die Symptome der Kalzinose werden weniger durch ihre Ätiologie als vielmehr durch den spezifischen Ort der Verkalkung verursacht. Gleichzeitig manifestieren sie sich selten oder gar nicht, da sie in den meisten Fällen andere nosologische Formen begleiten.

Erste Verkalkungen können nur mit bildgebenden Geräten erkannt werden – entweder zufällig oder wenn einem Patienten mit erhöhten Kalziumwerten im Blut eine Untersuchung verordnet wird.

Die ersten Anzeichen der Bildung subkutaner Kalziumgranulome in der Nähe der Extremitätengelenke, die mit der Haut verwachsen sind und beim Wachstum durchscheinen, sind jedoch ohne Röntgenaufnahme erkennbar. Es handelt sich um eine Sklerodermie-Kalzinose der Haut oder eine dystrophische Kalzinose bei Sklerodermie.

Weichteilverkalkung

Neben der Sklerodermie-Kalzinose der Haut kann bei der posttraumatischen ossifizierenden Myositis eine Weichteilkalzinose ertastet werden: Im Muskel ist ein dichter Bereich tastbar, in dem sich Verkalkungen ablagern. Die Hauptsymptome sind starke Schmerzen und Bewegungssteifheit, die Haut über der Läsion rötet sich und das Unterhautgewebe schwillt an.

Eine fokale Kalzinose der Gesäßmuskulatur (klein oder mittel) – mit mäßigen Schmerzen unterschiedlicher Intensität und Schwellung – kann nach Verletzungen, Verbrennungen oder intramuskulärer Medikamenteninjektion auftreten. Starke Schmerzen im Gesäßbereich und sogar Hinken beim Gehen werden durch Verkalkungsherde verursacht, die durch Arthrose des Hüftgelenks, Sarkom oder fortschreitende angeborene Gaucher-Krankheit entstehen. Bei Lähmungen der Gliedmaßen betrifft die dystrophische Kalzinose die Unterschenkel- und Oberschenkelmuskulatur.

Und bei Toxoplasmose, Ochronose oder einem bösartigen Tumor der Netzhaut (Retinoblastom) kommt es zu einer Verkalkung der Augenmuskeln, die den Augapfel in der Augenhöhle halten. Eine Abnahme ihrer Elastizität verhindert eine normale Augenbewegung.

Bei der Ablagerung von Calcium-Phosphor-Salzen in den Synovialbeuteln von Gelenken und periartikulärem Gewebe kommt es zu einer metabolischen Verkalkung von Sehnen, Bändern, hyalinem und faserigem Knorpel. Mögliche Diagnosen sind: eine kalzifizierende Tendinitis der Supraspinatussehne; Chondrokalzinose in Sprung-, Knie- und Hüftgelenken; eine Verkalkung der Quadrizepssehne (im Bereich des Schienbeinhöckers oder in der Nähe der Kniescheibe). In allen Fällen treten lokale Schmerzen, Anzeichen einer lokalen Entzündung und eingeschränkte Beweglichkeit auf.

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Gefäßverkalkung

Kalziumablagerungen an den Wänden der Blutgefäße treten am häufigsten bei Arteriosklerose, involutioneller Fibrose der Gefäßwände, Autoimmunerkrankungen und angeborener Endotheldysplasie – wie beispielsweise dystrophischer Verkalkung – auf.

Eine Verengung der Blutgefäße um 15–25 % und eine Verlangsamung des Blutflusses, die durch eine Verkalkung des Aortenbogens in Bereichen mit atherosklerotischen Plaques entstehen kann, verursacht Schwächeanfälle und Kopfschmerzen; Schwindel und Ohnmacht; ein unangenehmes Gefühl im Mediastinum und Parästhesien der Finger. Darüber hinaus wird eine diffuse Verkalkung der Aorta mit ähnlichen Symptomen bei syphilitischer Mesaortitis und Autoimmun-Aortoarteriitis beobachtet.

Eine schwere Verkalkung der Brustaorta führt zusätzlich zu den bereits genannten Symptomen zu Kurzatmigkeit, Herzrhythmusstörungen und erhöhtem Blutdruck sowie Schmerzen im Herzbereich, die in Schulter, Nacken, Schulterblätter und Hypochondrium ausstrahlen. Eine Verkalkung der Bauchaorta äußert sich in vermindertem Appetit und Gesamtkörpergewicht; stechenden Schmerzen in der Bauchhöhle im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme; Darmproblemen; Schweregefühl und Schmerzen in den Beinen.

Arterienverkalkung geht in der Regel mit Arteriosklerose oder altersbedingter Abnahme der Elastizität der Gefäßwände einher – Fibrose und Verkalkung, die die Arterien in den Bereichen ihrer Gabelung betreffen. So wird bei vielen Patienten eine Verkalkung der Halsschlagadern, die das Gehirn mit Blut versorgen, im Bereich des Karotissinus festgestellt, wo sich die gemeinsame Arterie in eine äußere und eine innere teilt. Eine Verengung des Lumens dieser Gefäße sowie der Mündung der Arteria subclavia – bei diffuser Verkalkung der Halsarterien – äußert sich nicht nur in Kopfschmerzen, Schwindel, vorübergehendem Sehverlust, Übelkeit und Erbrechen, sondern auch in neurologischen Symptomen: Parästhesien der Extremitäten, Bewegungs- und Sprachstörungen. Die Folge kann ein Schlaganfall sein, für weitere Einzelheiten siehe - Stenose der Halsschlagader.

Ständig kalte Füße, Hinken, Verschlechterung der Hauttrophie an den Zehen (mit atrophischen und ulzerierten Bereichen), Schmerzen in den Beinen und Erektionsstörungen bei Männern können sich als Verkalkung der Beckenarterien (mit Ursprung an der Gabelung der Bauchaorta) äußern, die zu Stenose und Obliteration führt.

Wenn sich eine Verkalkung der Arterien der unteren Extremitäten entwickelt (in der Hälfte der Fälle handelt es sich bei älteren Menschen um eine Arterokalzinose, im Rest um eine Folge von Diabetes bei Menschen ab 35 Jahren), dann ist ihre typische Lokalisation die oberflächliche Oberschenkelarterie oder die Unterschenkelarterien. Zu den Symptomen zählen Schweregefühl und Schmerzen in den Beinen, Parästhesien und Krämpfe.

Herzverkalkung

Bei der Diagnose einer Herzverkalkung unterscheiden Kardiologen zwischen der Verkalkung der Herzmembranen, der Herzkranzgefäße, die sie mit Blut versorgen, und der Herzklappen, die den Blutfluss regulieren.

Bei Patienten mit Verkalkung der Herzinnenhaut (Perikard) oder der Herzmuskelschicht (Myokard) treten alle Anzeichen einer Herzinsuffizienz auf: Kurzatmigkeit, Druck und Brennen hinter dem Brustbein, Herzrasen und Schmerzen im Herzbereich, Schwellungen der Beine und nächtliches Schwitzen.

Bei einer Koronarverkalkung (Verkalkung der Herzkranzgefäße) kommt es zu Symptomen einer Angina Pectoris, also starker Atemnot und bis in die Schulter ausstrahlenden Brustschmerzen.

Zu den nicht-rheumatischen Herzklappenerkrankungen mit Fibrose, Verkalkung und Stenose zählen die Verkalkung der Aortenklappe oder die Verkalkung der Aortenwurzel im Bereich des Faserrings, die als degenerative Verkalkung der Aortenklappe oder degenerative verkalkte Stenose ihrer Klappensegel definiert werden kann. Unabhängig von ihrer Bezeichnung führt sie zu Herz-, Koronar- oder Linksherzversagen mit entsprechenden Herzsymptomen.

Der Grad der Verkalkung wird ebenso wie der Grad der Stenose bei der Computertomographie (CT) festgestellt: Bei einer Aortenklappenverkalkung Grad 1 liegt eine Ablagerung vor, bei mehreren Verkalkungen spricht man von einer Aortenklappenverkalkung Grad 2 und bei diffusen Läsionen, die auch das umliegende Gewebe betreffen können, von einer Aortenklappenverkalkung Grad 3.

Eine Mitralklappenverkalkung bzw. Mitralklappenverkalkung geht mit ähnlichen Symptomen sowie Heiserkeit und Hustenanfällen einher.

Verkalkung des Gehirns

In Form von fokalen oder diffusen Ablagerungen werden zerebrale Verkalkungen mittels MRT bei Patienten mit Tumoren – Teratom, Meningiom, Kraniopharyngeom, intraventrikulärem Ependymom, Adenom der Zirbeldrüse – nachgewiesen. Multiple Verkalkungen bilden sich bei Gliomen, Glioblastomen und Riesenzellastrozytomen. Zu den häufigsten Symptomen zählen starke Kopfschmerzen, Sehstörungen, Parästhesien und Paresen der Gliedmaßen sowie tonisch-klonische Anfälle.

Schäden an einzelnen Strukturen aufgrund von Enzephalopathien infektiösen und parasitären Ursprungs (Toxoplasmose, Zystizerkose, Kryptokokkose, CMV) können fokale Verkalkungen im Subarachnoidalraum, in der grauen und weißen Substanz verursachen. Sie manifestieren sich auf unterschiedliche Weise - entsprechend dem Funktionsverlust von Neuronen in den betroffenen Bereichen.

Im Alter kommt es häufig zu einer asymptomatischen Verkalkung der Basalkerne (Basalganglien des Gehirns) sowie des Nucleus dentatus des Kleinhirns. Und bei der erblichen Fahr-Krankheit, die sich bei Erwachsenen unterschiedlichen Alters manifestieren kann, schreiten neurodegenerative Veränderungen (kognitiv und mental) stetig voran.

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ]

Verkalkung von Knochen und Gelenken

Dystrophische Knochenverkalkung begleitet fast alle Knochenneoplasien. Beispielsweise bilden sich beim benignen Osteochondrom knorpelige Wucherungen an Röhren- und Plattenknochen, in denen sich Kalziumsalze ablagern. Solche Verkalkungen können schmerzhaft sein und die Beweglichkeit einschränken.

Verkalkung der unteren Extremitäten – bei Knochensarkomen, die das Gewebe der Röhrenknochen (Hüfte, Wadenbein oder Schienbein) befallen – Schmerzen und Deformationen nehmen zu, was zu Beeinträchtigungen der motorischen Funktionen führt.

Angesichts der Tendenz der Glykosaminoglykane des periartikulären Bindegewebes und des Knorpels, Ca2+ anzuziehen, kann die Gelenkverkalkung als komorbider Prozess bei der Entwicklung von Gelenkerkrankungen angesehen werden, insbesondere bei ihren chronischen Formen, die typisch für reife und ältere Menschen sind.

Verkalkung des Schultergelenks, des Ellenbogen- und Handgelenks, Verkalkung im Hüftgelenkbereich, Verkalkung des Kniegelenks mit Ablagerung von Calciumpyrophosphat-Kristallhydraten in der Gelenkinnenhaut bzw. Gelenkkapsel, verursachen Entzündungen, Schwellungen, starke Schmerzen und führen zu einer eingeschränkten Beweglichkeit der Gliedmaßen.

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

Verkalkung der inneren Organe und Drüsen

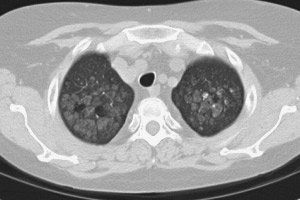

Erstens ist die Verkalkung der Lunge mit Tuberkulose verbunden (bei der tuberkulöse Granulome und Bereiche des angrenzenden nekrotischen Gewebes verkalken). Verkalkung kann die Lunge und die Bronchien bei Patienten mit chronischer Pneumokoniose (Silikose, Asbestose usw.) oder parasitärer Pneumozystose (Ascariasis, Toxoplasmose, Echinokokkose usw.) beeinträchtigen; bei Vorhandensein von Zysten oder als Folge einer Schädigung nach längerer Zwangsbeatmung der Lunge.

Bei Patienten mit Sarkoidose oder metastasierter Leukämie treten Verkalkungen in der Lunge auf. Lesen Sie mehr über Pleuraverkalkung im Artikel „ Pleurafibrose und Verkalkung“.

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

Nierenverkalkung

Symptome eines Nierenversagens – Polyurie, Übelkeit, Durst, Krämpfe, allgemeine Schwäche, Rückenschmerzen – äußern sich in Nephrokalzinose oder dystrophischer Nierenverkalkung, chronischer Glomerulonephritis (mit Verkalkung im Gewebe der Membranen der Nephrontubuli und im Epithel der Glomeruli), Nierentumoren (Karzinom, Nephrom).

Bei der Verkalkung der Nierenpyramiden, die durch Ultraschall sichtbar wird, handelt es sich um die Bildung von Kalziumsalzansammlungen in den dreieckigen Bereichen des Nierenmarks, also dort, wo sich die filternden und harnbildenden Nephrone befinden. Eine parietale Verkalkung der Nieren entsteht, wenn Parenchymzellen verkümmern oder absterben – aufgrund einer Pyelonephritis oder einer polyzystischen Erkrankung.

Nebennierenverkalkung

Wenn bei den Patienten in der Vorgeschichte eine Tuberkulose oder eine Zytomegalie-Adrenalitis, eine zystische Bildung im Mark oder die Addison-Krankheit (die diese Substanz zerstört), ein Adenom der Nebennierenrinde, ein Phäochromozytom, ein Karzinom oder ein Neuroblastom aufgetreten ist, ist die Nebennierenverkalkung ihr „Mitreisender“.

Es gibt keine eigenen Symptome, daher werden die Hauptzeichen einer Nebenniereninsuffizienz beobachtet: allgemeine Schwäche, Schwindel, erhöhte Hautpigmentierung, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, Probleme mit der Darmfunktion, Myalgie, Taubheitsgefühl der Haut, erhöhte Reizbarkeit usw.

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ]

Verkalkung der Leber

Unabhängig von den Ursachen der Leberverkalkung, wie auch bei anderen inneren Organen, liegen die Symptome der Kalzifizierungsdystrophie im Rahmen des klinischen Bildes einer Leberzellschädigung. Daher können Verdauungsstörungen (aufgrund verminderter Gallenproduktion), Gewichtsverlust, Schmerzen im Hypochondrium (rechts) und bitteres Aufstoßen auftreten.

Bei der Milzverkalkung handelt es sich in den meisten Fällen um eine Atherokalzinose der Milzarterie oder eine partielle Verkalkung eines im Organparenchym gebildeten Hamartoms, die sich in keiner Weise manifestiert und zufällig entdeckt wird.

Gallenblasenverkalkung

Laut Gastroenterologen hat die Verkalkung der Gallenblase zwei Hauptursachen: chronische Entzündung (Cholezystitis) und Onkologie (Karzinom). Bei einer Cholezystitis, die oft mit einer Cholelithiasis einhergeht, ist der Grad der Kalziumdystrophie so hoch, dass die Blasenwände in Härte und Zerbrechlichkeit Porzellan ähneln, und Ärzte nennen eine solche Gallenblase sogar Porzellan. In diesem Fall klagen Patienten über Bauchschmerzen (nach jeder Mahlzeit), Übelkeit und Erbrechen.

Verkalkung der Bauchspeicheldrüse

Am häufigsten entwickelt sich eine fokale Verkalkung der Bauchspeicheldrüse an der Stelle der Schädigung und des Todes ihrer Azinuszellen, die durch Binde- oder Fettgewebe ersetzt werden - bei der chronischen Form der Pankreatitis. Dann wird die Pankreatitis als Verkalkung bezeichnet, es treten jedoch Symptome einer chronischen Pankreatitis auf. Wenn sich Zysten oder Pseudozysten in der Bauchspeicheldrüse befinden, können diese auch Verkalkungen enthalten.

Schilddrüsenverkalkung

Bei einer Schilddrüsenvergrößerung (Kropf) kommt es aufgrund der Veränderung und Vermehrung der Thyreozyten – der Gewebezellen – zur Verkalkung. Handelt es sich um einen kolloidalen Kropftyp, sterben die Zellen während des Wachstums aufgrund einer Verschlechterung des Gewebetrophismus ab, und die nekrotischen Bereiche verkalken, oft mit Verknöcherung.

Eine Schilddrüsenverkalkung in Gegenwart einer Zyste manifestiert sich nur, wenn ihre Größe signifikant ist. Dann treten Kropfsymptome in Form von Nacken- und Kopfschmerzen auf; ein Fremdkörpergefühl im Hals, Halsschmerzen und Husten; allgemeine Schwäche und Übelkeit.

Verkalkung der Lymphknoten

Lymphknoten sind über den ganzen Körper verstreut und die Verkalkung der Lymphknoten kann an verschiedenen Stellen auftreten - bei Lymphadenitis, lymphatischer Leukämie, Lymphogranulomatose, Tuberkulose der Lymphknoten.

Bei der Kalkdystrophie können vergrößerte oder entzündete Lymphknoten bei Menschen mit rheumatoider Arthritis, Sklerodermie, Vaskulitis, Sharp-Syndrom und anderen systemischen Kollagenosen (angeboren und erworben) auftreten.

In den im Brustkorb gelegenen Lymphknoten kommt es bei Lungentuberkulose, chronischer Pneumokoniose und Sarkoidose zu Verkalkungen.

[ 54 ], [ 55 ], [ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

[ 54 ], [ 55 ], [ 56 ], [ 57 ], [ 58 ], [ 59 ]

Kalzinose bei Frauen

Einigen Daten zufolge wird bei der Mammographie bei mindestens 10 % der Frauen im gebärfähigen Alter mit Brustdrüsenfibrose, Fibroadenomen und fibrozystischer Mastopathie sowie bei fast der Hälfte der über 50-Jährigen eine Verkalkung der Brustdrüsen festgestellt. Weitere Informationen finden Sie im Material - Verkalkungen in der Brustdrüse.

Bei einem Viertel der untersuchten Frauen stellen Gynäkologen verkalkte myomatöse Knoten fest – eine Myomverkalkung, die dieselben Symptome hervorruft wie ein normales Myom: Druck im Beckenbereich, häufiges Wasserlassen und Verstopfung, Schmerzen im Unterleib und im unteren Rücken, längere und intensivere Menstruation.

Bei jeder Eierstockerkrankung – Adnexitis, polyzystischen und solitären Zysten, malignem Ziliopithecus-Zystom oder Karzinom – kann es zu einer Verkalkung der Eierstöcke kommen, deren Manifestation auf die Symptome einer Adnexitis beschränkt ist.

Ein weiteres Problem ist die Kalzinose während der Schwangerschaft. Klinischen Studien zufolge kann die tägliche Dosis an Kalziumpräparaten ab der Mitte des zweiten Trimesters 0,3–2 g betragen, um das Risiko einer Schwangerschaftsnephropathie mit erhöhtem Blutdruck (Präeklampsie) zu minimieren. Kalzium ist jedoch nicht nur dafür notwendig, lesen Sie - Kalzium während der Schwangerschaft. Und die Einnahme durch schwangere Frauen, bei denen kein Präeklampsierisiko besteht, sollte 1,2 g pro Tag nicht überschreiten (bei einer Dosis außerhalb der Schwangerschaft - 700–800 mg).

Schwangeren wird empfohlen, Kalzium einzunehmen, damit es für den Aufbau des Skeletts des Babys ausreicht und der Körper der Mutter nicht leidet. Dank eines ganzen Hormonkomplexes passt sich der Körper gesunder Frauen während der Schwangerschaft an, um den Fötus mit Kalzium zu versorgen, nicht indem er es aus der Knochenmatrix freisetzt. Kompensationsmechanismen werden aktiviert: Während der Schwangerschaft nimmt die Aufnahme dieses Makronährstoffs aus Nahrungsmitteln zu, die Rückresorption von Kalzium im Darm nimmt zu, seine Ausscheidung über die Nieren und sein Gehalt im Blut nehmen ab, die Produktion von Parathormon und Calcitonin sowie Calcitriol nimmt zu.

Wird durch die zusätzliche Einnahme von Calciumpräparaten die natürliche Regulation des Mineralstoffwechsels gestört, kann es während der Schwangerschaft zu einer Kalzinose kommen, die das verstärkt arbeitende Ausscheidungssystem beeinträchtigt und zur Entwicklung einer Nephrokalzinose führt.

Nicht nur die werdende Mutter kann darunter leiden: Bei einem Kalziumüberschuss im Körper des Neugeborenen schließt sich die Fontanelle zu früh, was den Hirndruck erhöht und die normale Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt. Bei Kindern im ersten Lebensjahr wird aufgrund der Beschleunigung der Verknöcherung (Ossifikation) des porösen Knochengewebes der Prozess seines Ersatzes durch lamellares Knochengewebe gestört und das Wachstum des Kindes verlangsamt sich.

Eine der Schwangerschaftskomplikationen ist die Verkalkung der Plazenta. Allerdings werden in fast der Hälfte aller Fälle einer erfolgreichen Schwangerschaft Ansammlungen unlöslicher Calciumsalze im Gewebe der mütterlichen Seite der ausgewachsenen Plazenta festgestellt, d. h. sie können nicht als Pathologie angesehen werden. In anderen Fällen entstehen Verkalkungen entweder durch vorzeitige Reifung der Plazenta, durch endokrine Pathologien oder das Vorhandensein von Risikofaktoren für die Entwicklung einer Verkalkung bei der Mutter.

Verkalkung in der unreifen Plazenta (vor der 27.–28. Schwangerschaftswoche) kann die Blutversorgung verschlechtern und zu fetaler Hypoxie, verzögerter pränataler Entwicklung, angeborenen Pathologien und Anomalien sowie Frühgeburten führen – alles hängt von der Reife der Plazenta und dem Grad der Kalkdystrophie ab.

In der Geburtshilfe wird anhand der Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung von der 27. bis zur 36. Woche eine Plazentaverkalkung Grad 1 festgestellt (Plazentaverkalkung Grad 1) – in Form einzelner Mikroverkalkungen. Eine Plazentaverkalkung Grad 2 – von der 34. bis zur 39. Woche – bedeutet das Vorhandensein von Verkalkungen, die ohne zusätzliche Vergrößerung sichtbar sind. Und bei einer Plazentaverkalkung Grad 3 (ab der 36. Woche) werden zahlreiche Herde der Kalkdystrophie festgestellt.

In diesem Fall ist eine Plazentaverkalkung zweiten Grades in der 27.–36. Schwangerschaftswoche oder das Vorhandensein von Mikroverkalkungen vor der 27. Schwangerschaftswoche besonders besorgniserregend.

[ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ]

[ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ]

Kalzinose bei Männern

Eine Verkalkung der Prostata kann aufgrund einer Hyperplasie, eines Adenoms oder Adenokarzinoms der Prostata sowie aufgrund diffuser Veränderungen im Zusammenhang mit der altersbedingten Involution auftreten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Material „ Diffuse Veränderungen der Prostata“.

Eine Verkalkung des Hodensacks – mit Schmerzen in der Leistengegend – ist bei chronischer Orchitis, Sklerodermie, Talgdrüsenzysten, nach Verletzungen sowie bei älteren Männern mit altersbedingter Degeneration des Genitalgewebes möglich.

Eine fokale oder diffuse Verkalkung der Hoden ist mit entzündlichen Prozessen infektiöser Natur verbunden, insbesondere mit Tuberkulose, Epididymitis oder Rhoepididymitis, dem Vorliegen eines Teratoms oder einer onkologischen Erkrankung und kann sich in Form von Beschwerden in der Leistengegend (aufgrund einer Verdichtung der Hodenstruktur) und Schmerzattacken äußern.

[ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ], [ 69 ], [ 70 ]

[ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ], [ 69 ], [ 70 ]

Kalzinose bei Kindern

Die meisten der oben genannten Ursachen und Risikofaktoren für dystrophische Verkalkung verursachen auch bei Kindern Verkalkung. Daher achten Spezialisten auf jene Krankheiten, die im Kindesalter, manchmal auch bei Säuglingen, zur Manifestation von Verkalkung führen. Zu diesen Pathologien gehören:

- Wolman-Krankheit – mit diffuser Verkalkung beider Nebennieren bei Neugeborenen;

- angeborene Toxoplasmose – verursacht fokale Verkalkung im Kortex, Subkortex oder Hirnstamm. Überlebende Kinder entwickeln eine Atrophie der Sehnerven, einen Hydrozephalus und eine Reihe von Endokrinopathien; sie bleiben in ihrer Entwicklung zurück – körperlich, geistig und intellektuell;

- Conradi-Hünermann-Syndrom oder kongenitale verkalkende Chondrodystrophie, bei der sich Verkalkungen im Bereich der Gelenkknorpel der Epiphysenfugen der Röhrenknochen der oberen und unteren Extremitäten bilden;

- angeborene idiopathische Arterienverkalkung;

- Albright-Syndrom (Lokalisierung der Ca-Ablagerung – subkutane Weichteile, Augen- und Hornhautschleimhaut, Muskelgewebe, Arterienwände, Myokard, Nierenparenchym);

- Dariers Pseudoxanthoma elasticum (mit Bildung von sich selbst auflösenden knotigen oder plaqueartigen Verkalkungen der Haut);

- Hereditäre Oxalose, die diffuse Nierenverkalkung (Kalzifizierungen bestehen aus Calciumoxalat) mit schwerem Nierenversagen und Verkalkung der Gelenke verursacht. Die Krankheit schreitet fort und führt zu Wachstumsverzögerungen.

Formen

Je nach Art der Ausbreitung der pathologischen Kalziumansammlung im Gewebe werden segmentale - fokale Kalzinose und diffuse oder diffuse Kalzinose unterschieden. Dieser Prozess kann auch intrazellulär, extrazellulär und gemischt sein.

Und abhängig von den pathogenetischen Merkmalen werden solche Arten von Kalzinose als metastasiert, dystrophisch und metabolisch (oder interstitiell) unterschieden, deren Pathogenese nicht vollständig verstanden ist. Daher betrachten ausländische Endokrinologen die metabolische Kalzinose nicht als separaten Typ, sondern als Synonym für metastasiert und assoziieren sie mit einer Funktionsstörung des Blutpuffersystems in Kombination mit einem erhöhten Phosphatspiegel im Blut.

Metastatische Kalzinose (im Sinne der Bildung pathologischer Herde von Calciumsalzablagerungen) wird nur bei erhöhten Calciumspiegeln im Blutplasma festgestellt. In den meisten Fällen handelt es sich um eine moderate Kalzinose, die Gewebe mit einer alkalischen Reaktion der extrazellulären Flüssigkeit und dem Gehalt an polyanionischen Komponenten betrifft, die Calciumkationen aktiv „fangen“ und festhalten. Zu diesen Geweben gehören: saure Glykosaminoglykane von Elastin, vaskulärem Endothelkollagen und Hautretikulin; Chondroitinsulfate von Bändern, Knorpel, periartikulären Kapseln sowie Heparansulfat-Proteoglykane der extrazellulären Matrix von Geweben wie Leber, Lunge, Herzmembranen usw.

Dystrophische Verkalkung ist lokaler (fokaler) Natur und hängt nicht von Hyperkalzämie ab. Verkalkungen „fangen“ durch freie Radikale geschädigte Zellen und Bereiche entzündeten oder atrophierten Gewebes, Autolyse- oder Nekroseherde, Granulome und zystische Formationen ein. Folgende Bereiche sind von dystrophischer Verkalkung betroffen: Herzklappen und Myokard (im Bereich der Postinfarktnarbe oder bei Myokarditis); Lunge und Pleura (befallen durch tuberkulöse Mykobakterien oder andere pathogene Mikroorganismen); Gefäßwände (insbesondere bei atherosklerotischen Plaques und Thromben); Epithelauskleidung der Nierentubuli; fibröse Knoten in der Gebärmutter oder den Brustdrüsen sowie in verschiedenen Strukturen anderer Organe bei komorbiden Erkrankungen.

Zum dystrophischen Typ zählt beispielsweise die Kalzinose bei Sklerodermie, einer Autoimmunerkrankung des Bindegewebes mit gesteigerter Kollagensynthese und krankhaften Veränderungen der Haut, des Unterhautgewebes und einer Verdickung der Kapillarwände.

Komplikationen und Konsequenzen

Jede Störung des Mineralstoffwechsels kann schwerwiegende Folgen und Komplikationen haben, die sich negativ auf den Zustand und die Funktion einzelner Systeme und Organe auswirken. Was ist die Gefahr einer Verkalkung?

Gefäßverkalkung oder Atherokalzinose stört den Kreislauf und führt zu anhaltender Ischämie. Wenn sich Kalkablagerungen an den Gefäßwänden der Beine lokalisieren, entwickelt sich eine Gewebeischämie zu deren Nekrose. Komplikationen der kalzifizierten Dystrophie der Wände der thorakalen Aorta (und der Aortenklappe) können nicht nur chronische Herzinsuffizienz, sondern auch einen Infarkt umfassen. Ein abdominales Aortenaneurysma mit Ruptur und tödlichem Ausgang kann eine Folge der Verkalkung der Wände und der anhaltenden Stenose dieses Gefäßes sein.

Verkalkung stört die Funktion der Mitralklappe aufgrund ihres Prolaps, der durch Blutstauung im Lungenkreislauf, die Entwicklung von Herzasthma und Herzversagen erschwert wird.

Wenn Weichteilverkalkungsherde in der Nähe von Knochen lokalisiert sind, können sie mit dem Knochen verwachsen, was zu einer Deformation der Gliedmaßen führt. Wenn die Verkalkung die Gelenke betrifft, kann die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit dazu führen, dass die Person einen Rollstuhl benutzen muss.

[ 80 ], [ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ]

[ 80 ], [ 81 ], [ 82 ], [ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ]

Diagnose Kalzinose

Kalzitablagerungen im Gewebe innerer Organe, in den Strukturen des Gehirns, an den Wänden von Blutgefäßen, in Gelenken, in Lymphknoten und Drüsen können nur durch Visualisierungsmethoden erkannt werden, d. h. die instrumentelle Diagnostik steht an erster Stelle: Röntgen und Szintigraphie; Ultraschalluntersuchung, Computertomographie und Magnetresonanztomographie der entsprechenden Organe; Elektroenzephalographie, Elektro- und Echokardiographie; Osteoszintigraphie und Osteodensitometrie der Knochen; Angiographie, Duplex-Angioscanning und Ultraschall-Dopplerographie der Gefäße; endoskopische Untersuchung der Hohlraumorgane usw.

Zur Diagnose einer Verkalkung werden Laboruntersuchungen durchgeführt:

- allgemeiner Bluttest;

- Analyse des Gesamt- und ionisierten Kalziumspiegels im Blut;

- Bluttests auf Magnesium und Phosphor, Cholesterin und Zucker, Harnstoff und Bilirubin, Restprotein und C-reaktives Protein, alkalische Phosphatase, Kreatinin, Amylase, Aminotransferasen;

- Bluttests auf Calcitonin-, Calcitriol-, Parathormon- und Cortisolspiegel;

- Urintest auf Kalzium, Phosphor und Oxalate.

Differenzialdiagnose

Die Liste der Erkrankungen, die beim Nachweis einer Verkalkung ausgeschlossen werden sollten, ist so umfangreich, dass ihre Differentialdiagnose oft unter Einbeziehung von Ärzten verschiedener Fachrichtungen und der Vergabe zusätzlicher Untersuchungen erfolgt.

Behandlung Kalzinose

Zu den derzeit eingesetzten Methoden zur Behandlung der Kalzinose ist zu beachten, dass die Therapie von Stoffwechselstörungen deren Ätiologie berücksichtigt und sich an der Grunderkrankung, wie beispielsweise einem bösartigen Tumor, einer Niereninsuffizienz oder einer Hypercholesterinämie orientiert.

Insbesondere bei Arteriosklerose werden zur Senkung des LDL-Spiegels im Blut Statine verschrieben: Lovastatin (Mevacor), Simvastatin (Simgal), Rosuvastatin (Rozart, Rosucard, Tevastor) usw.

Um die Kalziumresorption durch die Nieren zu verringern, wird es durch Schockkuren mit Schleifendiuretika, meist Furosemid (andere Handelsnamen sind Furozan, Lasix, Uritol), gewaltsam aus dem Körper entfernt – in Tablettenform oder parenteral; der Arzt bestimmt die Dosierung individuell unter Berücksichtigung des Zustands des Herz-Kreislauf-Systems (da das Medikament auch Natrium, Kalium und Magnesium entfernt). In diesem Fall sollte die Flüssigkeitsaufnahme auf mindestens zwei Liter pro Tag erhöht werden.

Die intestinale Calciumbindung wird durch Glukokortikosteroide gehemmt: Es werden intravenöse Injektionen von Methylprednisolon verschrieben (125 mg einmal täglich für 10 Tage); intramuskuläre Verabreichung von Kenalog (Triamcinolon) - eine Injektion täglich (40-80 mg), die Behandlungsdauer beträgt 14 Tage. Hyperkalzämie im Zusammenhang mit der Onkologie spricht besonders gut auf eine Steroidbehandlung an.

Der Kalziumspiegel im Blut wird auch durch Medikamente aus der Gruppe der Kalzimimetika gesenkt: Cinacalcet (Mimpara, Sensipar) und Etelcalcetid (Pasarbiv) sowie Biophosphonate – Pamidronat (Pamidria, Pamiredin, Pamired) und Natriumibandronat (Boniva).

Es gibt Medikamente zur Reinigung von Gefäßen von Verkalkung: EDTA-Natrium (Natriumethylendiamintetraacetat, Dinatriumendrat, Trilon B) und Natriumthiosulfat (Natriumhyposulfit). EDTA-Natrium wird drei bis fünf Tage lang einmal täglich in einer Dosis von 200–400 mg (intravenös per Tropf) verabreicht. Natriumthiosulfat in Form einer Lösung wird einmal täglich oral (2–3 g) eingenommen. Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Muskelkrämpfe.

Die Behandlung der Kalzinose mit Magnesium ist heute ein obligatorischer Bestandteil der komplexen Therapie dieser Erkrankung. Mg-haltige Präparate – Magnesiumhydroxid, Magnesiumlactat, Magnesiumcitrat (Magnesol), Magnikum, Magne B6 (Magvit B6) usw. – reduzieren die Aktivität des Parathormons und blockieren die Ablagerung unlöslicher Calciumsalze.

Außerdem wird die Einnahme der Vitamine B6, E, K1, PP (Nikotinsäure) empfohlen.

Physiotherapeutische Behandlung

Ziel der physiotherapeutischen Maßnahmen bei Verkalkung von Knochen, Gelenken und Muskeln ist die Verbesserung der Durchblutung und des Gewebetrophismus sowie die Linderung von Schmerzen. Zu diesem Zweck werden medikamentöse Elektrophorese, UHF-, Mikrowellen- und Magnetfeldtherapie, Anwendungen von Ozokerit, Paraffin, Sulfidschlamm, Balneotherapie (Bäderbehandlung) usw. durchgeführt.

Hausmittel

Bei Verkalkung der Lunge, der Basalganglien des Gehirns, der Nieren oder der Bauchspeicheldrüse hilft kein Rezept aus der Volksmedizin.

Fast alle Volksheilmittel, einschließlich Kräuterheilmittel, dienen einem einzigen Zweck: der Senkung des Cholesterinspiegels, damit dieser sich nicht an den Gefäßwänden ablagert und zu Arteriosklerose führt. Lesen Sie den Artikel „ Behandlung von hohem Cholesterinspiegel“. Dort finden Sie einen Abschnitt über Volksheilmittel. Ergänzen wir die dort aufgeführten Heilmittel um einen Sud oder einen Wasseraufguss aus Goldbart und Pulver aus getrockneten Löwenzahnwurzeln.

Knoblauch wird übrigens auch zur Verkalkung „von Cholesterin“ eingesetzt. Neben der bekannten alkoholischen Knoblauchtinktur, deren Dosis bei jeder Einnahme um einen Tropfen erhöht wird, wird eine Mischung aus geriebenem Knoblauch mit Nussöl (1:3) und Zitronensaft hergestellt. Dieses Mittel senkt auch den Blutzuckerspiegel bei Diabetes und fördert die Resorption von Blutgerinnseln, die ebenfalls verkalken können.

Braunalgen (Laminaria) sollen bei Kalzinose helfen – dank ihres hohen Magnesiumgehalts (170 mg pro 100 g). Sie enthalten aber auch viel Kalzium: 200 mg pro 100 g. Auf der Apothekenverpackung von getrocknetem Seetang wird außerdem darauf hingewiesen, dass er bei Verstopfung eingesetzt werden kann.

[ 94 ], [ 95 ], [ 96 ], [ 97 ], [ 98 ], [ 99 ] , [ 100 ], [ 101 ]

[ 94 ], [ 95 ], [ 96 ], [ 97 ], [ 98 ], [ 99 ] , [ 100 ], [ 101 ]

Chirurgische Behandlung

Große Verkalkungen im Knie-, Schulter- oder Ellenbogengelenk können operativ entfernt werden. Bei Gefäßverkalkungen erfolgt eine operative Behandlung: Stents werden eingesetzt, das Gefäßlumen wird bougiert oder mittels Ballonangioplastie erweitert. Anstelle einer Klappe oder eines durch Kalk gehärteten Gelenkknorpels wird eine Prothese eingesetzt.

Weichteilverkalkungen werden endoskopisch entfernt, manchmal ist jedoch eine teilweise oder vollständige Resektion des Organs (Eierstock, Prostata, Gallenblase) nicht ausgeschlossen – bei vollständigem Funktionsverlust oder drohenden irreversiblen Folgen.

Ernährung bei Kalzinose

Eine spezielle Diät gegen Verkalkung, darunter auch eine Diät gegen Verkalkung der Gefäße, der Aorta oder der Gallenblase, wurde nicht entwickelt.

Daher müssen Sie nur wissen, welche Lebensmittel Sie bei einer Aortenverkalkung nicht essen sollten.

Zu den Empfehlungen, bestimmte Lebensmittel möglichst auszuschließen oder einzuschränken, zählen zwei Punkte: das Vorhandensein von Kalzium und Vitamin D:

Kalziumreiche Lebensmittel: Milch und alle Milchprodukte (vor allem Käse und Feta), Bohnen und Sojabohnen, Sesam, Mandeln, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kohl, Salat, Karotten, Radieschen, Sellerie, Frühlingszwiebeln, Basilikum, Kürbis, Melone, grüne Oliven, Kirschen, Himbeeren, getrocknete Aprikosen, Rosinen, Feigen, Datteln.

Aufgrund des hohen Vitamin-D-Gehalts sollten Sie Eigelb, Rind- und Dorschleber sowie fetten Seefisch von Ihrem Speiseplan streichen. Es ist besser, Hefebrot zu essen.

Aber auch magnesiumreiche Lebensmittel sollten auf dem Speiseplan stehen, und das sind Steinpilze (getrocknet), Walnüsse, Pistazien, Erdnüsse, Kürbiskerne, Weizenkleie.

Hinzu kommen Vitamin-K-haltige Weintrauben, Avocados und Kiwis sowie alle gängigen Getreidesorten, die Phytin enthalten (das die Aufnahme von Kalzium hemmt).

Verhütung

Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen gibt es wie üblich keine klar formulierten und wissenschaftlich fundierten Empfehlungen. Die richtige Ernährung bei Kalzinose ist jedoch trotz der Nivellierung ihrer Rolle durch einige Spezialisten bislang der einzige spezifische Faktor.

[ 102 ], [ 103 ], [ 104 ], [ 105 ], [ 106 ], [ 107 ], [ 108 ]

[ 102 ], [ 103 ], [ 104 ], [ 105 ], [ 106 ], [ 107 ], [ 108 ]

Prognose

In den meisten Fällen ist die Prognose einer Kalzinose nicht sehr ermutigend: Nur wenigen Menschen gelingt es, sie zu heilen, d. h. den richtigen Kalziumstoffwechsel im Körper wiederherzustellen, wenn Grunderkrankungen vorliegen.

Auch Verkalkungen der Aortenklappe und des Herzens, Koronarverkalkungen haben eine ungünstige Prognose und können zum plötzlichen Tod führen.