Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Atherosklerose der extrakraniellen brachiozephalischen Arterien

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Da Arteriosklerose eine systemische Erkrankung ist, kann sie große Arteriengefäße verschiedener Lokalisationen betreffen. Von Arteriosklerose der extrakraniellen Teile der Arteria brachiocephalica spricht man, wenn die extrakraniellen (außerhalb des Schädels gelegenen) Teile der Arterien, die Blut zu Schultern, Hals und Kopf (Gehirn) transportieren, pathologischen Prozessen ausgesetzt sind. [ 1 ]

Epidemiologie

Die Prävalenz atherosklerotischer Läsionen der extrakraniellen Äste der Arteria brachiocephalica wird auf 42–45 % der Patienten mit symptomatischer Atherosklerose geschätzt, die ärztliche Hilfe suchen.

Laut klinischer Statistik ist die stenotische Atherosklerose der Arteria brachiocephalica nach der atherosklerotischen Verengung des Koronarlumens die zweithäufigste Erkrankung. Die stenotische Atherosklerose der Arteria brachiocephalica ist mit bis zu 30 % der Fälle eines akuten zerebralen Kreislaufversagens verbunden, und atherosklerotische Läsionen der Halsschlagadern führen bei fast der Hälfte der Patienten zu einem Schlaganfall.

Und mindestens ein Viertel der Fälle eines ischämischen Schlaganfalls des vertebrobasilären Beckens (hinterer Kreislauf) ist auf eine stenotische oder okklusive Arteriosklerose der Wirbelarterien zurückzuführen. [ 2 ]

Laut Statistik hat die Inzidenz von Arteriosklerose in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Männer sind etwa 3,5-mal häufiger betroffen als Frauen. Die Hauptaltersgruppe der Patienten mit diagnostizierten Läsionen der extrakraniellen Arterien liegt bei 45 Jahren und älter.

Auch für verschiedene Länder der Welt sind Statistiken bekannt:

- In den Vereinigten Staaten kommt die Krankheit bei mehr als 40 % aller Herz-Kreislauf-Läsionen vor (viele führen dies auf die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner zurück).

- In Italien ist dieser Prozentsatz deutlich niedriger – knapp über 6 %.

- In afrikanischen Ländern erkranken Menschen sogar noch seltener als in europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten.

- Die höchsten Inzidenzraten finden sich in Amerika, Australien, Kanada, Großbritannien, Finnland und den postsowjetischen Ländern.

- Die geringste Prävalenz der Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien findet sich in Japan.

Ursachen Atherosklerose der extrakraniellen Arterien des Brachiocephalus

Die Arteriosklerose der extrakraniellen Äste der Arteria brachiocephalica – der Arterien des Kopfes und Halses – hat die gleichen Ursachen wie Läsionen der Intima (innere Schicht der Gefäßwand) anderer arterieller Gefäße. Weitere Informationen:

Die Arteria brachiocephalica (von lateinisch brachium – Arm, Schulter + griechisch kephale – Kopf) sind der Truncus brachiocephalicus (auch bekannt als Truncus brachiocephalicus) sowie große Äste dieser Arterie. Der Truncus brachiocephalicus ist der zweite Ast, der von der Aorta kommt. Er verläuft von ihrem Bogen durch das obere Mediastinum bis zur Höhe des oberen Randes des rechten sternoklavikulären Übergangs, wo er sich in die rechte Arteria carotis communis (Arteria carotis communis) und die rechte Arteria subclavia (Arteria subclavia) aufteilt. Die linke Arteria subclavia zweigt direkt vom Aortenbogen ab; beide Arteria subclavia versorgen den Oberkörper, die oberen Extremitäten und den Kopf mit Blut.

Die Arteria carotis communis (oder Halsschlagader) wiederum ist in die Arteria carotis interna (interna) und die Arteria carotis externa (externa) unterteilt, die 80 % des Blutflusses zum Gehirn ausmachen. Von den Arteriengefäßen der Subclavia zweigen die rechten und linken Wirbelarterien (Arteria vertebralis) ab – gepaarte Arteria brachiocephalica, die drei extrakranielle Segmente aufweisen (präforaminal oder prävertebral, foraminal oder vertebral und extradural oder atlantoaxial) und den oberen Teil des Rückenmarks, den Rumpf, das Kleinhirn und den hinteren Teil des Gehirns mit Blut versorgen. [ 3 ]

Risikofaktoren

Es gibt viele Risikofaktoren für die Entwicklung dieser Krankheit, darunter: Dyslipidämie (Erhöhung bestimmter Cholesterin- und Triglyceridfraktionen im Blut), arterielle Hypertonie, Störungen Kohlenhydratstoffwechsel (Hyperglykämie, Diabetes mellitus), Metabolisches Syndrom, Fettleibigkeit, Hyperhomocysteinämie, schlechte Ernährung (überschüssige gesättigte Fette in der Nahrung), Rauchen, Bewegungsmangel, erbliche Veranlagung. [ 4 ]

Siehe auch. - Arteriosklerose - Ursachen und Risikofaktoren

Pathogenese

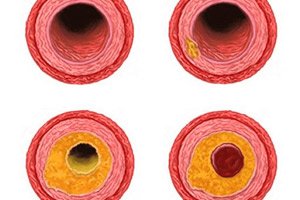

In Anbetracht der Pathogenese atherosklerotischer Läsionen der Arteriengefäße weisen Experten auf zwei Hauptkomponenten dieses pathologischen Prozesses hin. Die erste Komponente besteht in der Bildung von Cholesterinansammlungen in der Innenauskleidung der Gefäßwände in Form von oxidierten Low-Density-Lipoproteinen (LDL) - Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin und Bindegewebezellen, die als atheromatöse oder atherosklerotische Plaques bezeichnet werden.

Die zweite Komponente ist die Entwicklung einer entzündlichen Reaktion immunkompetenter Zellen der Arterienwände (Makrophagen, Monozyten und T-Lymphozyten) auf die Expression interzellulärer Adhäsionsmoleküle durch Endothelzellen und die Schädigung der Gefäßintimazellen.

Die Folge der Bildung von Cholesterin-Plaques ist deren Fibrose – ein entzündlicher fibroproliferativer Prozess, der nicht nur eine Verdickung der Arterienwand verursacht, sondern auch deren Verdickung (Verringerung der Elastizität), da im nächsten Stadium der Atherogenese sowohl der betroffene Bereich des Gefäßes als auch die Plaque selbst verkalken (Atherokalzinose). [ 5 ]

Eine wichtige Rolle spielt die Schädigung des Endothels (Erhöhung seiner Durchlässigkeit) durch die Einwirkung turbulenter Blutströmungen auf „kritische“ Bereiche der Arteria brachiocephalica – an ihren Gabelungen und Biegungen.

Die Hauptsache ist jedoch, dass Plaques, die in das Lumen des Gefäßes hineinragen, dieses verengen und sogar vollständig blockieren können, was zu Problemen mit der Blutversorgung führt. Abhängig davon unterscheidet man zwischen stenotischer Atherosklerose der Arteria brachiocephalica (da die Verengung des Gefäßlumens als Stenose bezeichnet wird) und okklusiver oder obliterativer Atherosklerose der Arteria brachiocephalica (Okklusion - vollständige Blockade des Gefäßlumens), bei der der Blutfluss blockiert sein kann. [ 6 ]

Symptome Atherosklerose der extrakraniellen Arterien des Brachiocephalus

In den meisten Fällen entwickelt sich die Arteriosklerose unmerklich, und ihre ersten Anzeichen und die nachfolgende Symptomatologie atherosklerotischer Läsionen der extrakraniellen Abschnitte der Arteria brachialis manifestieren sich in einer gewissen Verengung ihres Lumens.

Somit ist die anfängliche Arteriosklerose der Arterien des Oberarmknochens (extrakranielle brachiozephale Arteriosklerose) ein präklinisches asymptomatisches Stadium der Erkrankung, in einigen Fällen können jedoch Geräusche im Kopf und Kopfschmerzen quälender Natur auftreten.

Die Verengung des Gefäßlumens kann hämodynamisch unbedeutend (ohne Beeinträchtigung des Blutflusses – Hämodynamik) und hämodynamisch bedeutsam sein. Im ersten Fall ist die hämodynamisch unbedeutende Arteriosklerose der Arteria brachiocephalica asymptomatisch und wird von Spezialisten als nichtstenotische Arteriosklerose der Arteria brachiocephalica definiert.

Im zweiten Fall kann das Lumen der Arterie um 50–75 % reduziert werden. Dies ist eine stenotische Arteriosklerose der Arteria brachiocephalica. Beispielsweise führt eine Stenose des Truncus brachiocephalicus zum Auftreten von Synkopen – vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Arteriosklerose der Halsschlagadern verursacht Symptome wie Schwäche und Schwindel, starke Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl im Gesicht sowie vorübergehende Seh- oder Hörstörungen. Weitere Informationen finden Sie im Material zur Halsschlagaderstenose.

Eine signifikante Stenose (50 % oder mehr) des proximalen Abschnitts der Arteria subclavia infolge einer Arteriosklerose verursacht ischämische Probleme und führt zum sogenannten Subclavian-Steal-Syndrom, das sich durch Präsynkopen und Ohnmacht, Durchblutungsstörungen in Händen und Armen (die betroffene Hand kann sich kühler anfühlen als die kontralaterale Hand und der Puls kann schwächer sein), beeinträchtigte Bewegungskoordination, Doppeltsehen, Tinnitus und einseitigen Hörverlust äußert.

Bei einer stenosierenden Arteriosklerose der Arteria vertebralis, die häufiger den prävertebralen Abschnitt des Gefäßes betrifft, treten vestibulookuläre Symptome auf, die für das vestibulo-ataktische Syndrom charakteristisch sind: Schwindel, Gleichgewichtsverlust, Kopfschmerzen, Auftreten von Fliegen vor den Augen.

Bei einer Verschlechterung der zerebralen Blutversorgung entwickelt sich ein vertebrobasiläres Syndrom oder eine vertebrobasiläre Insuffizienz, die durch erhöhte Müdigkeit, Schlaf- und Gleichgewichtsstörungen, kurzfristige Synkopen, Seh- und Sprachstörungen sowie Gedächtnisverlust in Form einer anterograden Amnesie gekennzeichnet ist. [ 7 ]

Bühnen

Atherosklerotische Veränderungen treten in arteriellen elastischen und muskuloelastischen Gefäßen auf, je nach Stadium: dolipidisch, lipoidotisch, liposklerotisch, atheromatös und atherokalzinotisch.

Das Dolipidstadium ist durch fokale Veränderungen der Gefäßintima gekennzeichnet. Solche Veränderungen treten in den Bereichen der Verzweigung oder Biegung von Arterien auf. Es treten mikroskopische Schäden an der Endothelschicht auf, Strukturen auf Zell- und Faserebene sind betroffen. Die Permeabilität der Endothelzellen ist beeinträchtigt, die Interzellulargänge sind erweitert, es bilden sich Caveolae und abgeflachte Mikrothromben. Es bildet sich ein fibrinös-seröses Ödem des inneren Gefäßsystems.

Mit fortschreitender Krankheit kommt es im Bereich der Lipoproteinschichtung zur Liposklerose – dem Wachstum von neuem Bindegewebe. In diesem Stadium bilden sich faserige Elemente: Abgeflachte Mikrothromben bilden sich auf der Plaqueoberfläche, die Intima erhält eine charakteristische „Klumpenbildung“.

Das atheromatöse Stadium geht mit einem peritubulären Zerfall von Fett-, Kollagen- und Elastinfasern, Xanthomen und Muskelstrukturen einher. Infolge dieser Prozesse bildet sich ein Hohlraum mit atheromatösen Massen (Lipid-Protein-Detritus), der durch eine Bindegewebsschicht vom Gefäßlumen abgegrenzt ist. Mit der Verschlimmerung atheromatöser Prozesse treten Komplikationen auf: intrabasale Blutungen, Schädigung der Bindegewebsdeckschicht, Bildung atheromatöser ulzerativer Läsionen. Detritus gelangt in das Lumen der Arterie, was eine Embolie hervorrufen kann. Der ulzerative Prozess selbst wird oft zur Grundlage einer Thrombose.

Das Endstadium der Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien ist das Stadium der Atherokalzinosen, bei dem es zur Ablagerung von Kalziumsalzen in atheromatösen Massen, Bindegewebe und interstitiellen Kolloiden kommt.

Laut Statistik sind die Grundlagen atherosklerotischer Veränderungen – faserige Elemente – bei jedem sechsten Todesfall bei Menschen über 20 Jahren und bei über 95 % der Todesfälle nach dem 50. Lebensjahr vorhanden. Komplexere pathologische Veränderungen und Verkalkung werden bei Männern ab dem 30. Lebensjahr und bei Frauen ab dem 40. Lebensjahr diagnostiziert.

Formen

Atherosklerotische Veränderungen treten bei einem Ungleichgewicht der wichtigsten Lipidfraktionen im Blut auf. Auch die Beteiligung von Cholesterin, das früher als Hauptverursacher der Arteriosklerose galt, ist nachweisbar, allerdings wird die Cholesterinschädigung deutlich übertrieben.

Cholesterin ist für den menschlichen Körper sehr wichtig. Es ist in der Zellmembran vorhanden und an der Hormonproduktion beteiligt. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, auf den Gehalt und die Qualität dieser Substanz im Blut zu achten. Im Blutkreislauf bindet es an Proteinbestandteile, wodurch Lipoproteine – komplexe Proteine – entstehen.

Cholesterin wird bedingt in „gutes“ – antiatherogenes und „schlechtes“ – atherogenes Cholesterin unterteilt. Gerade die atherogene Variante trägt zur Entwicklung von Arteriosklerose extrakranieller und anderer Arterien im Körper bei.

Die Bildung atherosklerotischer Schichten an der Innenfläche von Blutgefäßen ist ein eher langsamer Prozess. Plaques wachsen sowohl entlang als auch quer zum Arterienlumen. Diese Wachstumsmerkmale spiegeln sich in der Klassifizierung atherosklerotischer Läsionen wider: Sie werden in stenotische und nicht-stenotische Varianten unterteilt.

Eine nichtstenotische Atherosklerose der extrakraniellen Brachiozephalarterien wird diagnostiziert, wenn das Gefäßlumen um nicht mehr als 50 % blockiert ist – insbesondere tritt dies bei longitudinaler Ausbreitung atherosklerotischer Schichten auf. Ein solches Problem lässt sich medikamentös gut behandeln, vorausgesetzt, Ernährung und Lebensstil werden angepasst. In den meisten Fällen ist es möglich, das Fortschreiten der Pathologie deutlich zu verlangsamen.

Eine Arteriosklerose der extrakraniellen brachiozephalen Arterien mit Stenose liegt vor, wenn das Lumen um mehr als die Hälfte blockiert ist. In der Regel nimmt die Plaque in diesem Fall quer zu. Diese Variante ist gefährlicher, da sie die Blutversorgung der Gehirnstrukturen schnell und erheblich unterbricht und häufig zu einem akuten Kreislaufversagen des Gehirns (Schlaganfall) führt.

Wichtig: Bei einer schweren arteriellen Stenose, die mehr als 70 % des Gefäßlumens blockiert, ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Nur so kann die Entwicklung ungünstiger und schwerwiegender Komplikationen verhindert werden.

Die Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien geht mit einer zunehmenden Insuffizienz der Hirndurchblutung einher. Dieser Zustand wird bedingt in mehrere Grade unterteilt:

- Symptome fehlen, manchmal fehlen sie sogar vor dem Hintergrund einer diagnostizierten Arteriosklerose extrakranieller Gefäße.

- Es entwickelt sich eine vorübergehende ischämische Attacke: Erste Anzeichen einer Arteriosklerose der extrakraniellen Abschnitte der Arteria brachiocephalica treten in Form eines fokalen neurologischen Defizits mit vollständigem Verschwinden der Symptome innerhalb von 60 Minuten auf. Vorübergehende Störungen der Hirndurchblutung mit vollständigem Verschwinden der neurologischen Symptome für weniger als einen Tag sind möglich.

- Die Erkrankung wird chronisch, es treten allgemeine zerebrale neurologische Symptome oder ein vertebrobasiläres Defizit auf. Eine andere mögliche Bezeichnung für dieses Stadium ist dyszirkulatorische Enzephalopathie.

- Eine durchgemachte, bestehende oder komplette zerebrale Durchblutungsstörung (Schlaganfall) mit länger als einen Tag bestehenden Herdsymptomen, unabhängig vom Vorhandensein oder Verschwinden einer neurologischen Insuffizienz.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Läsion der extrakraniellen Teile der Arteria brachiocephalica kann eine ischämische Optikusneuropathie verursachen. Eine stenosierende Arteriosklerose der extrakraniellen Teile der Arteria brachiocephalica kann zu einem akuten zerebralen Kreislaufversagen (Verringerung des sauerstoffreichen Blutflusses zum Hirngewebe) führen, was zu vorübergehenden ischämischen Attacken, Mikroschlaganfällen und ischämischen Schlaganfällen führt.

Diagnose Atherosklerose der extrakraniellen Arterien des Brachiocephalus

Wie die Diagnose extrakranieller Abschnitte der Arteria brachiocephalica durchgeführt wird, welche Laboruntersuchungen (Tests) erforderlich sind, lesen Sie in der Veröffentlichung - Arteriosklerose - Symptome und Diagnose

Zur instrumentellen Diagnostik gehören Gefäßultraschall, CT-Angiographie und Magnetresonanzangiographie der Arteria brachiocephalica.

Welche Echozeichen einer Arteriosklerose der Arterien des Oberarmknochens während der Ultraschalluntersuchung der Gefäße (Doppler-Ultraschall) festgestellt werden, erfahren Sie im Material - Entschlüsselung der Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung der Gefäße mit Doppler-Ultraschall. [ 8 ]

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose wird durchgeführt, um eine Arterienverengung bei unspezifischer Aortoarteriitis und gigantozellulärer Arteriitis, eine muskuläre fibröse Dysplasie, Kollagenose, Kompressionssyndrome, einschließlich des Wirbelarteriensyndroms bei Osteochondrose der Halswirbelsäule und andere auszuschließen.

Atherosklerose extrakranieller Arterien mit dominantem neurasthenischem Bild sollte rechtzeitig von allgemeinen neurotischen und neurasthenischen sowie leichten reaktiven Zuständen unterschieden werden. Diese Pathologien ähneln sich in der Dynamik der Symptomatologie und der Wechselwirkung mit psychogenen Faktoren.

Neurasthenie aufgrund von Arteriosklerose zeigt ein neurologisches Bild mit fokalen Störungen und einer leichten intellektuellen und mentalen Beeinträchtigung. Es kommt zu Müdigkeit, Lethargie und sogenannter Feigheit. Pathologische Phänomene sind in der Regel stabil.

Psychische Störungen ähneln oft stark den Folgen von Kopfverletzungen und Syphilis-Läsionen. Posttraumatische Komplikationen lassen sich anhand des Patientenalters, anamnestischer Informationen zum Kopftrauma und dessen Schweregrad identifizieren. Die Hauptsymptome der Folgen von Schädelverletzungen sind: intensive vegetative Manifestationen, instabile Blutdruckwerte, fehlende Beteiligung der intellektuellen und mentalen Sphäre. Wichtig: Häufig finden sich Fälle einer Kombination aus Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien und Schädeltrauma.

Zu den differenzialdiagnostischen Maßnahmen zum Ausschluss syphilitischer Hirnläsionen gehören serologische Reaktionen (Blut und Liquor) sowie die Untersuchung der Spezifität neurologischer Manifestationen.

Bei der Differenzierung zwischen atherosklerotischen Veränderungen der extrakraniellen Arterien und der Alterspsychose wird auf Persönlichkeitsstörungen geachtet. So tritt eine vaskuläre Psychose meist vor dem Hintergrund intellektueller und dysmnesischer Störungen auf.

Die Alterspsychose geht mit einer zunehmenden Verschlimmerung der intellektuellen Störung einher. Bereits im Anfangsstadium der Entwicklung zeigt sich eine kritische Störung mit Enthemmung der Triebe. Das Auftreten einer Psychose hängt nicht von der Qualität der Durchblutung im Gehirn ab.

Behandlung Atherosklerose der extrakraniellen Arterien des Brachiocephalus

Zur Behandlung der nicht-stenosierenden Arteriosklerose werden Medikamente aus dem hypolipidämischen Spektrum – Statine (Atorvastatin, Rosuvastatin usw.) und Antiaggregatoren (Aspirin, Clopidogrel) – eingesetzt. [ 9 ] Weitere Informationen in Artikeln:

Bei symptomatischer Arteriosklerose werden Heparin und Warfarin (für 4–12 Wochen) verschrieben. Anschließend können Thrombozytenaggregationshemmer eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: - Arteriosklerose - Behandlung

Bei der physiotherapeutischen Behandlung führt der Patient möglichst viel regelmäßige körperliche Betätigung durch.

Physiotherapie bei Arteriosklerose extrakranieller Arterien kann die Durchblutung des Gehirns verbessern und den Stoffwechsel optimieren. Am häufigsten kommt die Arzneimittelelektrophorese mit Novocain, Platifyllin, Eufyllin sowie Magnesium-Kalium-Verfahren zur Hilfe.

Patienten mit Schlaflosigkeit, Stimmungsstörungen und Phobien wird eine Elektrophorese mit Novocain, Jod und Seduxen empfohlen. Bei Neurasthenie mit Schlafstörungen und Herzrhythmusstörungen wird ein Magnesiumhalsband verschrieben. Für Patienten mit Angiospasmen eignen sich jedoch Halsbänder mit Eufyllin und Platifyllin besser. Kopfschmerzen können mit einem Kalziumhalsband gelindert werden. Bei Kopfschmerzen in Kombination mit Übererregbarkeit und Schlafstörungen wird eine Elektrophorese mit Brom und Jod angewendet.

Zur Optimierung der Hämostase sind Galvanisierung und Arzneimittelelektrophorese mit Vergrößerung der Elektroden auf bis zu 300 cm² angezeigt. Es werden 10 % Acetylsalicylsäure und 10 % Kaliumorotat mit 40 % Dimexidlösung verwendet. Der Therapieverlauf umfasst etwa 10 Sitzungen.

Die Durchführung von 3-4 Sitzungen Elektrophorese mit 0,1% Dihydroergotamin und anschließender Anwendung von 0,5% Stuggeron nach Methode Nr. 2 bei gleichzeitiger innerer Verabreichung dieser Arzneimittel zeigt eine gute Wirkung bei Läsionen extrakranieller Arterien. Häufig werden Calciumelektrophorese im reflexogenen Bereich der Sinokarotide und Elektroschlafverfahren mit einer Pulsfrequenz von 1-20 Hz verschrieben.

Die Anwendung diadynamischer Stromeinwirkungen auf den Bereich der zervikalen sympathischen Knoten ist für Patienten mit hohem oder normalem Blutdruck sowie regionaler zerebraler Hypertonie geeignet. Der Therapieverlauf umfasst fünf bilaterale Eingriffe (die ersten drei Tage täglich und zwei weitere Male jeden zweiten Tag).

Bei niedrigem Blutdruck sind Heilbäder (Radon-, Natriumchlorid- und Kohlendioxidbäder) angezeigt. Bei Bluthochdruck sind Schwefelwasserstoffbehandlungen besser geeignet.

Darüber hinaus werden Patienten mit Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien regelmäßige und lange Spaziergänge an der frischen Luft, Schwimmen, Luftbäder, Aerotherapie und Elektroschlaf empfohlen. Therapeutische Duschen (Staub-, Jet-, Kreislauf-, Ventilator-), Physiotherapie, Abreibungen und Wandern werden aktiv genutzt.

Zusätzlich zu Medikamenten kann eine Kräuterbehandlung angewendet werden, die aus der oralen Einnahme von Abkochungen und wässrigen Aufgüssen von Heilpflanzen wie Wiesenklee (es werden nur die Blüten verwendet), Luzerne (es wird die ganze Pflanze verwendet), Flachs (es werden die Samen verwendet), Chicorée und Löwenzahn (die Abkochung wird aus getrockneten Wurzeln hergestellt) besteht.

Viele Heilkräuter haben eine ziemlich starke anticholesterinsenkende und stärkende Wirkung, aber ihre Anwendung sollte die medikamentöse Behandlung nicht ersetzen, insbesondere in den späten Stadien der Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien, wenn die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen besonders hoch ist. Folgende Heilpflanzen können verwendet werden:

- Ginkgo biloba – die Blätter dieser Pflanze werden erfolgreich in Form von wässrigen und alkoholischen Lösungen zur Reinigung der Blutgefäße, zur Stärkung ihrer Wände und zur Verbesserung ihrer Elastizität eingesetzt. Zur Herstellung einer Tinktur 50 g Blätter der Pflanze nehmen, mit 500 ml Wodka übergießen und zwei Wochen an einem dunklen Ort stehen lassen. Das resultierende Mittel wird gefiltert und dreimal täglich vor den Mahlzeiten 15 Tropfen mit 50 ml Wasser eingenommen. Zum Aufbrühen der Blätter mit kochendem Wasser 1 EL Rohstoff in 250 ml kochendem Wasser auflösen, ca. 20 Minuten ziehen lassen, filtern und zwischen den Mahlzeiten einen großen Schluck trinken.

- Sophora japonica – wird in Form einer Alkoholtinktur verwendet, die wie folgt hergestellt wird: 50 g Rohstoffe werden mit 500 ml Wodka übergossen und 20 Tage in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt. Anschließend wird das Medikament gefiltert und dreimal täglich vor den Mahlzeiten 1 Teelöffel mit 50 ml Wasser eingenommen. Die Einnahmedauer beträgt 6 Monate.

- Gewöhnliche Schlemnie – bekannt für ihre Fähigkeit, Tinnitus zu lindern, den Blutdruck zu stabilisieren und die Blutgefäße zu reinigen. Alkoholtinktur wird 5-6 Monate lang dreimal täglich 30 Tropfen vor den Mahlzeiten mit 50 ml Wasser eingenommen.

Andere Pflanzen sind dafür bekannt, den Zustand der Blutgefäße zu verbessern und negative atherosklerotische Manifestationen zu beseitigen. Insbesondere handelt es sich um Weißdornfrüchte, Rotklee, Schwarze Johannisbeere, Schachtelhalm, Schafgarbe, Topinambur, Johanniskraut und Johannisbeerblätter. Eine ähnliche Wirkung haben die uns bekannten Petersilie, Brennnessel, Kastanienblüten, Melisse und Herzgespann. Die oben genannten Kräuter können einzeln oder in Form von Kräutermischungen verwendet werden. Bei Übergewicht empfiehlt es sich, einer solchen Mischung die Pflanzen Chicorée und Maisnarben hinzuzufügen.

Bei schwerer stenotischer Arteriosklerose mit drohendem Gefäßverschluss ist eine operative Behandlung in Form einer endovaskulären Stentimplantation oder einer Ballonangioplastie der betroffenen Arterie angezeigt.

Es gibt verschiedene Arten chirurgischer Eingriffe bei Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien:

- Endovaskuläre Stentimplantation (Einführung eines speziellen Dilatators – eines Stents – in die betroffene Arterie, der atherosklerotische Massen zurückdrängt und das Gefäßlumen erweitert, wodurch der Blutfluss normalisiert wird).

- Offener Eingriff mit Exzision des betroffenen Gefäßabschnitts und anschließender Prothese.

- Bei der Karotisendarteriektomie handelt es sich ebenfalls um einen offenen Eingriff, bei dem der arteriosklerotische Herd zusammen mit dem Intima-Media-Komplex aus den Halsschlagadern unter erneuter Naht entfernt wird.

- Bypass – Einnähen eines Abschnitts der eigenen Vene des Patienten in die beschädigte Arterie unter Umgehung des verschlossenen Bereichs (häufig wird die Vene des Unterschenkels verwendet).

Bei einer Einengung des arteriellen Gefäßlumens von 75 % oder mehr sowie bei Auftreten eines Schlaganfalls oder wiederkehrender vorübergehender Anfälle sind chirurgische Behandlungsmöglichkeiten angezeigt.

Die Operationsmethode wird für jeden Patienten individuell ausgewählt, unter Berücksichtigung seines Alters, des Stadiums des pathologischen Prozesses und des Vorhandenseins begleitender chronischer Erkrankungen. Die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs kann vermieden werden, wenn im Voraus vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, um die Entwicklung einer Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien zu verhindern. [ 10 ]

Welche Diät bei Arteriosklerose der Arteria brachiocephalica notwendig ist, lesen Sie:

Verhütung

Zu den Maßnahmen zur Vorbeugung von Arteriosklerose jeglicher Lokalisation gehören neben allgemeinen Empfehlungen zur Raucherentwöhnung, Normalisierung des Körpergewichts und gesteigerter körperlicher Aktivität auch die richtige Ernährung.

Die Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien entwickelt sich allmählich über viele Jahre hinweg: Das ist die Heimtücke der Pathologie, die lange Zeit unentdeckt bleibt.

Wissenschaftler berichten, dass die Entstehung atherosklerotischer Veränderungen bereits im Kindesalter beginnt. Lipidspuren an der inneren Gefäßwand finden sich bei fast allen Kindern über 10 Jahren. Die ersten Symptome von Läsionen der extrakraniellen Arterien treten deutlich später auf:

- Männer – meist nach dem 40. Lebensjahr;

- Frauen – ab 50 Jahren.

Viele Experten weisen darauf hin, dass die ersten Anzeichen im Allgemeinen schon in jungen Jahren auftreten, nur dass die meisten Menschen ihnen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken. Wir sprechen von Symptomen wie:

- Schnelle Ermüdung;

- Übermäßige nervöse Erregung;

- Ein unerklärlicher Leistungsabfall;

- Schlafstörungen (oft - nächtliche Schlaflosigkeit und Tagesmüdigkeit);

- Schwindel, Lärm und Schmerzen im Kopf.

Bei der Bildung atherosklerotischer Veränderungen verdicken sich die Wände der extrakraniellen Arterien, die Durchblutung und die Versorgung des Gehirns verschlechtern sich. Dies führt zur Entstehung von Stoffwechselstörungen und zunehmenden Organfunktionsstörungen.

Angesichts der Besonderheiten der Entwicklung der Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien und ihres langwierigen, verschleierten Verlaufs sollten Sie die Maßnahmen zur frühzeitigen Vorbeugung der Krankheit nicht ignorieren. Solche Maßnahmen sind einfach und bestehen aus einem gesunden Lebensstil, richtiger Ernährung und Stressvermeidung.

Medizinische Experten sind überzeugt, dass man in jedem Alter mit der Bekämpfung der Krankheit beginnen kann. Dabei sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

- Änderung des Lebensstils und einiger Verhaltensmuster. Es wird empfohlen, die Aufnahme von gesättigten Fetten und cholesterinhaltigen Lebensmitteln zu reduzieren und gleichzeitig die Aufnahme von Ballaststoffen zu erhöhen. Darüber hinaus ist es wichtig, das Körpergewicht zu kontrollieren, körperlich aktiv zu bleiben und vollständig mit dem Rauchen aufzuhören.

- Rechtzeitige Behandlung von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Hierzu gehört auch die Unterstützung der Funktion von Organen wie Leber und Nieren (Prävention relevanter Erkrankungen).

- Einnahme von cholesterinsenkenden Medikamenten (prophylaktische Anwendung von Statinen, Fibraten, Mitteln auf Basis von Nicotinsäure, Gallensäurebindern, Policosanol, Omega-Fettsäuren usw., je nach Indikation).

Alle Menschen über 40 Jahre sollten das Lipidspektrum und den Blutzucker sorgfältig überwachen und regelmäßig einen Kardiologen und Neurologen aufsuchen. Frühzeitige diagnostische Maßnahmen und die Einhaltung aller ärztlichen Verordnungen können das Fortschreiten der Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien verhindern und verlangsamen sowie gefährliche Folgen der Krankheit vermeiden.

Wissenschaftler untersuchen derzeit intensiv die Möglichkeit, einen antiatherosklerotischen Impfstoff zu entwickeln – ein Medikament, das die Entwicklung und das Fortschreiten des atherosklerotischen Prozesses hemmt. Experten haben die Wirkung der Impfung auf Nagetiere bereits untersucht: Sie lag um über 68 % höher (im Vergleich zu ungeimpften Nagetieren). Das endgültige Ergebnis der Forschung liegt noch nicht vor, die Arbeit am Impfstoff ist noch im Gange.

Prognose

In Anbetracht der möglichen Folgen einer Arteriosklerose der extrakraniellen Äste der Arteria brachiocephalica hängt die Prognose dieser Erkrankung direkt vom Stadium der Arterienentstehung und den Risikofaktoren für ihre Entwicklung ab.

Bei ungünstigem Verlauf der Ereignisse kommt es zu einer Komplikation der Erkrankung durch Schlaganfall und Demenz, die zu Behinderung oder Tod führen kann.

Um Prognosen zu verbessern, wird Folgendes empfohlen:

- Befolgen Sie den Rat des Arztes;

- Überdenken Sie die Grundprinzipien der Ernährung und Lebensführung und beseitigen Sie schlechte Gewohnheiten.

- Bleiben Sie körperlich aktiv, machen Sie häufig Spaziergänge und passen Sie Ihre Arbeits- und Ruhezeiten an.

- Nehmen Sie alle von Ihrem Arzt verschriebenen Medikamente sorgfältig ein.

In vielen Fällen kann die Entwicklung atherosklerotischer Veränderungen durch rechtzeitige Behandlung verlangsamt werden. Patienten, die ärztliche Empfehlungen ignorieren, erleiden in der Folge meist verschiedene Komplikationen: Arteriosklerose der extrakraniellen Arterien führt insbesondere zu einem Schlaganfall.