Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Zöliakie (Gluten-Enteropathie)

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Zöliakie (nicht-tropische Sprue, Gluten-Enteropathie, Zöliakie) ist eine immunologisch vermittelte Magen-Darm-Erkrankung bei genetisch anfälligen Personen, die durch Glutenunverträglichkeit, Schleimhautentzündung und Malabsorption gekennzeichnet ist. Zu den typischen Symptomen der Zöliakie gehören Durchfall und Bauchschmerzen. Die Diagnose erfolgt durch eine Dünndarmbiopsie, die einige unspezifische Veränderungen, einschließlich einer pathologischen Zottenatrophie, zeigt. Eine streng glutenfreie Diät führt jedoch zu einer Besserung.

Synonyme für den Begriff „Gluten- oder glutensensitive Enteropathie“ sind Zöliakie, Zöliakie, Erwachsenenzöliakie, idiopathische Steatorrhoe und nicht-tropische Sprue. Einige Autoren halten den Begriff „Zöliakie“ für passender. Viele betonen, dass die Definition „Gluten-Enteropathie“ alternativ sei.

Was verursacht Zöliakie?

Zöliakie ist eine Erbkrankheit, die durch eine Überempfindlichkeit gegenüber der Gliadinfraktion von Gluten, einem in Weizen vorkommenden Protein, verursacht wird; ähnliche Proteine finden sich in Roggen und Gerste. Bei genetisch anfälligen Personen werden glutensensitive T-Zellen aktiviert, wenn glutenabgeleitete Proteindeterminanten vorhanden sind. Die Entzündungsreaktion führt zu einer charakteristischen Zottenatrophie der Dünndarmschleimhaut.

Die Prävalenz der Erkrankung variiert zwischen etwa 1/150 im Südwesten Irlands und 1/5000 in Nordamerika. Zöliakie tritt bei etwa 10–20 % der Verwandten ersten Grades auf. Das Verhältnis von Frauen zu Männern beträgt 2:1. Die Krankheit tritt am häufigsten im Kindesalter auf, kann sich aber auch später entwickeln.

Symptome der Zöliakie

Es gibt keine spezifischen Symptome der Zöliakie. Manche Patienten sind asymptomatisch oder weisen lediglich Symptome eines Nährstoffmangels auf. Andere können erhebliche gastrointestinale Symptome aufweisen.

Im Säuglings- und Kindesalter kann sich Zöliakie nach der Aufnahme von Getreide in die Ernährung manifestieren. Das Kind leidet unter Entwicklungsstörungen, Apathie, Anorexie, Blässe, allgemeiner Hypotonie, Blähungen und Muskelschwund. Der Stuhl ist meist weich, reichlich, lehmfarben und hat einen unangenehmen Geruch. Bei älteren Kindern treten häufig Anämie und Wachstumsstörungen auf.

Bei Erwachsenen sind Müdigkeit, Schwäche und Appetitlosigkeit die häufigsten Symptome der Zöliakie. Leichter, intermittierender Durchfall ist manchmal das Hauptsymptom. Die Steatorrhoe ist mittelschwer bis schwer (7–50 g Fett/Tag). Manche Patienten verlieren an Gewicht, ein Untergewicht ist jedoch selten. Typischerweise leiden diese Patienten an Anämie, Glossitis, Mundwinkelrhagaden und Aphthen. Vitamin-D- und Kalziummangel (z. B. Osteomalazie, Knochenbildungsstörungen, Osteoporose) sind häufig. Die Fruchtbarkeit kann sowohl bei Männern als auch bei Frauen eingeschränkt sein.

Etwa 10 % der Betroffenen leiden an Dermatitis herpetiformis, einem schweren papulo-vesikulären Ausschlag mit Juckreiz, der symmetrisch die Streckseiten der Ellenbogen- und Kniegelenke, das Gesäß, die Schultern und die Kopfhaut befällt. Der Ausschlag kann durch den Verzehr glutenreicher Lebensmittel verursacht werden. Die Entwicklung von Zöliakie wird auch mit Diabetes mellitus, Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse und dem Down-Syndrom in Verbindung gebracht.

Was bedrückt dich?

Diagnose von Zöliakie

Die Diagnose wird vermutet, wenn klinische und laborchemische Veränderungen auf eine Malabsorption hindeuten. Die Familienanamnese ist ein wichtiges Element der Diagnose. Der Verdacht auf Zöliakie besteht bei Patienten mit Eisenmangel ohne offensichtliche gastrointestinale Blutungen.

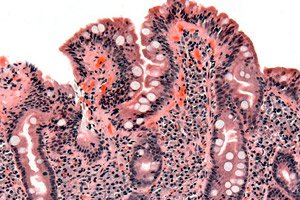

Zur Bestätigung der Diagnose ist eine Dünndarmbiopsie aus dem absteigenden Duodenum erforderlich. Morphologische Befunde umfassen fehlende oder reduzierte Zotten (Zottenatrophie), vergrößerte intraepitheliale Zellen und Kryptenhyperplasie. Solche Befunde können jedoch auch bei tropischer Sprue, schwerer bakterieller Überwucherung des Darms, eosinophiler Enteritis, Laktoseintoleranz und Lymphomen auftreten.

Da eine Biopsie keine spezifischen Veränderungen aufdeckt, können serologische Marker bei der Diagnosestellung hilfreich sein. Der Nachweis einer Kombination aus Antigliadin (AGAb) und antiendomysialen Antikörpern (AEAb – ein Antikörper gegen intestinales Bindegewebsprotein) hat einen positiven und negativen Vorhersagewert von nahezu 100 %. Diese Marker können auch zum Screening von Populationen mit einer hohen Zöliakie-Prävalenz verwendet werden, darunter Verwandte der ersten Generation betroffener Patienten und Patienten mit Erkrankungen, die häufig mit Zöliakie in Verbindung gebracht werden. Im Falle eines positiven Tests sollte sich der Patient einer diagnostischen Dünndarmbiopsie unterziehen. Wenn beide Tests negativ sind, ist Zöliakie unwahrscheinlich. Der Titer dieser Antikörper sinkt bei Einhaltung einer glutenfreien Diät, daher sind diese Tests hilfreich bei der Überwachung der Diätcompliance.

Andere Laboranomalien werden häufig beobachtet und sollten untersucht werden. Dazu gehören Anämie (Eisenmangelanämie bei Kindern und Folsäuremangelanämie bei Erwachsenen), verringerte Albumin-, Kalzium-, Kalium- und Natriumwerte sowie erhöhte Werte der alkalischen Phosphatase und der Prothrombinzeit.

Malabsorptionstests sind nicht spezifisch für Zöliakie. Werden jedoch Tests durchgeführt, zeigen die Ergebnisse eine Steatorrhoe von bis zu 10–40 g/Tag, einen abnormalen D-Xylose-Test und (bei schwerer Ileumerkrankung) einen Schilling-Test.

Was muss untersucht werden?

Welche Tests werden benötigt?

Behandlung von Zöliakie

Die Behandlung von Zöliakie umfasst eine glutenfreie Ernährung (Vermeidung von Lebensmitteln mit Weizen, Roggen oder Gerste). Gluten ist in Lebensmitteln weit verbreitet (z. B. Fertigsuppen, Soßen, Eiscreme, Hot Dogs), daher benötigen Patienten eine detaillierte Beschreibung der Zusammensetzung glutenfreier Lebensmittel. Der Patient sollte einen Ernährungsberater konsultieren und einer Selbsthilfegruppe für Zöliakie-Patienten beitreten. Die Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung zeigt rasche Ergebnisse, und die Symptome klingen innerhalb von 1–2 Wochen ab. Schon der Verzehr geringer Mengen glutenhaltiger Lebensmittel kann zu einer Verschlimmerung oder einem Rückfall führen.

Die Dünndarmbiopsie sollte 3–4 Monate nach Beginn der glutenfreien Diät wiederholt werden. Bei anhaltenden Veränderungen sollten andere Ursachen der Zottenatrophie (z. B. Lymphom) in Betracht gezogen werden. Das Verschwinden der Zöliakiesymptome und die Verbesserung der Dünndarmmorphologie gehen mit einem Rückgang der AGAT- und AEAt-Titer einher.

Je nach Mangel sollten Vitamine, Mineralstoffe und hämoglobinsteigernde Medikamente verschrieben werden. Leichte Fälle erfordern keine zusätzlichen Medikamente, schwere Fälle jedoch eine umfassende Therapie. Bei Erwachsenen umfasst die zusätzliche Behandlung Eisensulfat 300 mg oral ein- bis dreimal täglich, Folsäure 5-10 mg oral einmal täglich, Kalziumpräparate und einen beliebigen Standard-Multivitaminkomplex. Manchmal ist es bei schweren Krankheitsverläufen bei Kindern und der Erstdiagnose (selten bei Erwachsenen) notwendig, die Nahrungsaufnahme und parenterale Ernährung auszuschließen.

Wenn eine glutenfreie Ernährung keinen Effekt zeigt, sollte man über eine Fehldiagnose oder die Entwicklung eines refraktären Stadiums im Verlauf der Zöliakie nachdenken. Im letzteren Fall kann die Gabe von Glukokortikoiden wirksam sein.

Wie ist die Prognose bei Zöliakie?

Zöliakie verläuft in 10–30 % der Fälle tödlich, wenn die Diät nicht eingehalten wird. Bei Einhaltung der Diät liegt die Sterblichkeit unter 1 %, vor allem bei Erwachsenen mit anfänglich schwerem Krankheitsverlauf. Zu den Komplikationen der Zöliakie zählen refraktäre Sprue, kollagene Sprue und die Entwicklung von intestinalen Lymphomen. Intestinale Lymphome treten bei 6–8 % der Patienten mit Zöliakie auf, meist bei Patienten über 50 Jahren. Das Risiko für malignes Wachstum anderer Teile des Gastrointestinaltrakts (z. B. Karzinom der Speiseröhre oder des Oropharynx, Adenokarzinom des Dünndarms) steigt. Die Einhaltung einer glutenfreien Diät kann das Malignitätsrisiko deutlich senken.

[

[