Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

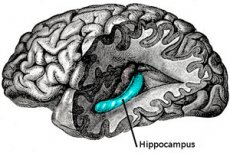

Hippocampus

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Wenn die antike griechische Mythologie den Hippocampus als den Herrn der Fische bezeichnete und ihn in Form eines Seeungeheuers darstellte – eines Pferdes mit einem Fischschwanz –, dann erhielt der Hippocampus des Gehirns, der seine wichtige Struktur darstellt, diesen Namen aufgrund der Ähnlichkeit seiner Form in der axialen Ebene mit einem ungewöhnlichen nadelförmigen Fisch der Gattung Hippocampus – einem Seepferdchen.

Übrigens ist der zweite Name der gekrümmten inneren Struktur des Temporallappens des Gehirns, den Anatomen ihr Mitte des 18. Jahrhunderts gaben – Ammonshorn (Cornu Ammonis) – mit dem ägyptischen Gott Amun (in der griechischen Form – Ammon) verbunden, der mit Widderhörnern dargestellt wurde.

Der Aufbau des Hippocampus und seine Strukturen

Der Hippocampus ist eine komplexe Struktur tief im Temporallappen des Gehirns, zwischen seiner medialen Seite und dem Unterhorn des Seitenventrikels, und bildet eine seiner Wände.

Die langgestreckten, miteinander verbundenen Strukturen des Hippocampus (ineinander gefaltete Falten der grauen Substanz des Archicortex) befinden sich entlang der Längsachse des Gehirns, jeweils eine in den Temporallappen: der rechte Hippocampus und der kontralaterale linke Hippocampus. [ 1 ]

Bei Erwachsenen variiert die Größe des Hippocampus – die Länge von vorne nach hinten – zwischen 40 und 52 mm.

Die Hauptstrukturen sind der Hippocampus selbst (Cornu Ammonis) und der Gyrus dentatus (Gyrus dentatus); Fachleute unterscheiden außerdem den subikulären Cortex, einen Bereich grauer Substanz der Großhirnrinde, der den Hippocampus umgibt. [ 2 ]

Das Ammonshorn bildet einen Bogen, dessen rostraler (vorderer) Teil vergrößert ist und als Kopf des Hippocampus definiert wird, der sich nach hinten und unten krümmt und auf der medialen Seite des Temporallappens den Hippocampushaken oder Uncus (vom lateinischen uncus - Haken) bildet - (Uncus hippocampi). Anatomisch gesehen ist es das vordere Ende des Gyrus parahippocampus (Gyrus parahippocampi), der um den Hippocampus selbst gekrümmt ist und in den Boden des temporalen (unteren) Horns des Seitenventrikels hineinragt.

Auch im rostralen Teil finden sich Verdickungen in Form von drei oder vier einzelnen Vorsprüngen der Rindenwindungen, die als Hippocampusfinger (Digitationes hippocampi) bezeichnet werden.

Der mittlere Teil der Struktur wird als Körper bezeichnet, und der als Alveus bezeichnete Teil davon ist der Boden des Seitenventrikels (Temporalhorn) des Gehirns und wird fast vollständig vom Plexus choroideus bedeckt, einer Kombination aus Pia mater und Ependym (Gewebe, das die Ventrikelhöhle auskleidet). Die Fasern der weißen Substanz des Alveus werden in verdickten Bündeln in Form eines Fransens oder einer Fimbrie (Fimbria hippocampi) gesammelt und gelangen dann in den Fornix des Gehirns.

Unterhalb des Hippocampus befindet sich sein Hauptausgang, der obere flache Teil des Gyrus parahippocampalis, das sogenannte Subiculum. Diese Struktur ist durch eine flache rudimentäre Fissur oder Rinne des Hippocampus (Sulcus hippocampalis) getrennt, die eine Fortsetzung der Rinne des Corpus callosum (Sulcus corporis callosi) darstellt und zwischen dem Gyrus parahippocampalis und dem Gyrus dentatus verläuft. [ 3 ]

Der Gyrus dentatus des Hippocampus, auch Parahippocampus genannt, ist eine dreischichtige konkave Rille, die durch weitere Rillen von der Fibrille und dem Subiculum getrennt ist.

Es sollte auch berücksichtigt werden, dass der Hippocampus und die angrenzenden Gyri dentatus und parahippocampalis, das Subiculum und der entorhinale Kortex (Teil des Kortex des Temporallappens) die Hippocampusformation bilden – in Form einer Ausbuchtung an der Unterseite des Temporalhorns des Seitenventrikels.

In dieser Zone – an den medialen Oberflächen beider Gehirnhälften (Hemispherium cerebralis) – befinden sich eine Reihe von Hirnstrukturen, die Teil des limbischen Systems sind. Das limbische System und der Hippocampus als eine seiner Strukturen (neben Amygdala, Hypothalamus, Basalganglien, Gyrus cinguli usw.) sind nicht nur anatomisch, sondern auch funktionell miteinander verbunden. [ 4 ]

Der Hippocampus wird durch die Gefäße, die die Schläfenlappen des Gehirns versorgen, also durch die Äste der mittleren Hirnarterie, mit Blut versorgt. Darüber hinaus gelangt Blut durch die Äste der hinteren Hirnarterie und der vorderen Aderhautarterie in den Hippocampus. Und der Blutabfluss erfolgt durch die Schläfenvenen – die vordere und hintere.

Neuronen und Neurotransmitter des Hippocampus

Der heterogene Kortex des Hippocampus – Allocortex – ist dünner als die Großhirnrinde und besteht aus einer oberflächlichen Molekülschicht (Stratum molecular), einer mittleren Schicht Stratum pyralidae (bestehend aus Pyramidenzellen) und einer tiefen Schicht polymorpher Zellen.

Abhängig von den Merkmalen der Zellstruktur ist das Ammonshorn in vier verschiedene Bereiche oder Felder (die sogenannten Sommer-Sektoren) unterteilt: CA1, CA2, CA3 (der Bereich des Hippocampus selbst, der vom Gyrus dentatus bedeckt ist) und CA4 (im Gyrus dentatus selbst).

Zusammen bilden sie einen neuronalen trisynaptischen Kreislauf (oder Kreislauf), in dem die Funktionen der Übertragung von Nervenimpulsen von hippocampalen Neuronen übernommen werden, insbesondere von exzitatorischen Pyramidenneuronen der CA1-, CA3- und Subiculum-Felder, die für die Strukturen der vorderen Teile des Gehirns charakteristisch sind. Glutamaterge Pyramidenneuronen mit Dendriten (afferenten Fortsätzen) und Axonen (efferenten Fortsätzen) sind der Hauptzelltyp im Nervengewebe des Hippocampus.

Darüber hinaus gibt es Sternneuronen und Körnerzellen, die in der Körnerzellschicht des Gyrus dentatus konzentriert sind; GABAerge Interneurone – multipolare interkaläre (Assoziations-)Neuronen des CA2-Feldes und des Parahippocampus; Korbneuronen (Hemmneuronen) des CA3-Feldes sowie die kürzlich identifizierten intermediären OLM-Interneuronen in der CA1-Region. [ 5 ]

Chemische Botenstoffe, die aus den sekretorischen Vesikeln der Hauptzellen des Hippocampus in den synaptischen Spalt freigesetzt werden, um Nervenimpulse an Zielzellen zu übertragen – Neurotransmitter oder Neuromediatoren des Hippocampus (und des gesamten limbischen Systems) – werden in erregende und hemmende unterteilt. Zu den ersteren gehören Glutamat (Glutaminsäure), Noradrenalin (Noradrenalin), Acetylcholin und Dopamin, zu den letzteren – GABA (Gamma-Aminobuttersäure) und Serotonin. Je nachdem, welche Neurotransmitter auf die transmembranären nikotinischen (ionotropen) und muskarinischen (metabotropen) Rezeptoren der neuronalen Schaltkreise des Hippocampus einwirken, wird die Aktivität seiner Neuronen angeregt oder unterdrückt. [ 6 ]

Funktionen

Wofür ist der Hippocampus im Gehirn zuständig, welche Funktionen erfüllt er im zentralen Nervensystem? Diese Struktur ist über indirekte afferente Bahnen, die durch den entorhinalen Kortex und das Subiculum verlaufen, mit der gesamten Großhirnrinde verbunden und an der Verarbeitung kognitiver und emotionaler Informationen beteiligt. Am besten bekannt ist bislang die Verbindung zwischen Hippocampus und Gedächtnis, und Forscher erforschen auch die Verbindung zwischen Hippocampus und Emotionen.

Neurowissenschaftler, die die Funktionen des Hippocampus untersuchen, haben ihn topographisch in den hinteren oder dorsalen Teil und den vorderen oder ventralen Teil unterteilt. Der hintere Teil des Hippocampus ist für Gedächtnis und kognitive Funktionen verantwortlich, der vordere für die Manifestation von Emotionen. [ 7 ]

Man geht davon aus, dass Informationen aus verschiedenen Quellen über Kommissuren (Kommissuren) des Temporallappenkortex zum Hippocampus gelangen, wo dieser sie kodiert und integriert. Aus dem Kurzzeitgedächtnis [ 8 ] entsteht durch Langzeitpotenzierung, d. h. eine besondere Form neuronaler Plastizität – eine Zunahme der neuronalen Aktivität und der synaptischen Stärke – das deklarative Langzeitgedächtnis (über Ereignisse und Fakten). Auch der Abruf von Informationen aus der Vergangenheit (Erinnerungen) wird vom Hippocampus reguliert. [ 9 ]

Darüber hinaus sind die hippocampalen Strukturen an der Konsolidierung des räumlichen Gedächtnisses beteiligt und vermitteln die räumliche Orientierung. Dieser Prozess besteht in der kognitiven Kartierung räumlicher Informationen, und durch deren Integration im Hippocampus entstehen mentale Repräsentationen der Position von Objekten. Dafür gibt es sogar einen speziellen Typ von Pyramidenneuronen – die Ortszellen. Vermutlich spielen sie auch eine wichtige Rolle im episodischen Gedächtnis – der Aufzeichnung von Informationen über die Umgebung, in der bestimmte Ereignisse stattfanden. [ 10 ]

Was Emotionen betrifft, so ist die wichtigste der direkt mit ihnen verbundenen Gehirnstrukturen das limbische System und sein integraler Bestandteil – die Hippocampusformation. [ 11 ]

In diesem Zusammenhang ist es notwendig zu erklären, was der Hippocampuskreis ist. Dies ist keine anatomische Struktur des Gehirns, sondern die sogenannte mediale limbische Kette oder der emotionale Kreis von Papez. Der amerikanische Neuroanatom James Wenceslas Papez betrachtete den Hypothalamus als Quelle des menschlichen emotionalen Ausdrucks und entwickelte in den 1930er Jahren sein Konzept des Weges der Bildung und kortikalen Kontrolle von Emotionen und Gedächtnis. Neben dem Hippocampus umfasste dieser Kreis die Mamillarkörper der Hypothalamusbasis, den vorderen Thalamuskern, den Gyrus cinguli, die den Hippocampus umgebende Kortikalis des Temporallappens und einige andere Strukturen. [ 12 ]

Weitere Studien haben die funktionellen Zusammenhänge des Hippocampus geklärt. Insbesondere die Amygdala (Corpus amygdaloideum), die sich im Temporallappen (vor dem Hippocampus) befindet, wurde als emotionales Zentrum des Gehirns erkannt, das für die emotionale Bewertung von Ereignissen, die Bildung von Emotionen und das Treffen emotionaler Entscheidungen verantwortlich ist. Als Teil des limbischen Systems agieren Hippocampus und Amygdala/Amygdala in Stresssituationen und bei auftretenden Angstgefühlen zusammen. Der Gyrus parahippocampalis ist auch an negativen emotionalen Reaktionen beteiligt, und die Konsolidierung emotional ausgedrückter (angstbeladener) Erinnerungen erfolgt in den lateralen Kernen der Amygdala. [ 13 ]

Hypothalamus und Hippocampus im Mittelhirn verfügen über zahlreiche synaptische Verbindungen, die ihre Beteiligung an der Stressreaktion bestimmen. So steuert der vordere Teil des Hippocampus, der negatives Feedback liefert, Stressreaktionen der funktionellen neuroendokrinen Achse Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde. [ 14 ]

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie Hippocampus und Sehen zusammenhängen, haben neuropsychologische Studien die Beteiligung des Gyrus parahippocampalis und des perirhinalen Kortex (Teil der Kortikalis des medialen Temporallappens) an der visuellen Erkennung komplexer Objekte und der Einprägung von Objekten nachgewiesen.

Und welche Verbindungen zwischen Hippocampus und Riechhirn (Rhinencephalon) bestehen, ist genau bekannt. Erstens erhält der Hippocampus Informationen vom Riechkolben (Bulbus olfactorius) – über die Amygdala. Zweitens ist der Hippocampushaken (Uncus) das Riechzentrum der Großhirnrinde und kann dem Rheinzephalon zugeordnet werden. Drittens umfasst der für den Geruch zuständige Hirnareal auch den Gyrus parahippocampalis, der Informationen über Gerüche speichert. [ 15 ] Weiterlesen – Geruch

Hippocampuserkrankungen und ihre Symptome

Experten gehen davon aus, dass der Hippocampus eine recht anfällige Gehirnstruktur ist. Eine Schädigung des Hippocampus (einschließlich traumatischer Hirnverletzungen) und die damit verbundenen Erkrankungen können verschiedene neurologische und psychische Symptome hervorrufen.

Moderne Methoden der Neurobildgebung helfen, morphometrische Veränderungen des Hippocampus (sein Volumen) zu erkennen, die bei hypoxischen Schäden und bestimmten Erkrankungen des Gehirns sowie bei seinen Reduktionsdeformationen auftreten.

Als wichtiges klinisches Symptom gilt die Hippocampusasymmetrie, da vermutlich der linke und rechte Hippocampus mit zunehmendem Alter unterschiedlich stark betroffen sind. Studien zufolge spielt der linke Hippocampus eine wichtige Rolle im episodischen verbalen Gedächtnis (sprachliche Wiedergabe von Erinnerungen), und der rechte Hippocampus spielt eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung des räumlichen Gedächtnisses. Messungen zufolge beträgt der Volumenunterschied bei Menschen über 60 Jahren 16-18 %; mit zunehmendem Alter nimmt er zu, und bei Männern ist die Asymmetrie im Vergleich zu Frauen stärker ausgeprägt. [ 16 ]

Eine leichte Schrumpfung des Hippocampus mit zunehmendem Alter gilt als normal: Atrophische Prozesse im medialen Temporallappen und im entorhinalen Kortex treten ab dem 70. Lebensjahr auf. Eine deutliche Verkleinerung des „Seepferdchens“ des Gehirns erhöht jedoch das Risiko für Demenz, deren Frühsymptome sich in kurzen Episoden von Gedächtnisverlust und Desorientierung äußern. Lesen Sie mehr im Artikel – Symptome von Demenz

Bei der Alzheimer-Krankheit ist die Verkleinerung des Hippocampus deutlich ausgeprägter. Es ist jedoch noch unklar, ob dies eine Folge dieser neurodegenerativen Erkrankung ist oder eine Voraussetzung für ihre Entstehung darstellt. [ 17 ]

Studien zufolge weisen Patienten mit generalisierter depressiver Störung und posttraumatischen Belastungsstörungen eine beidseitige und einseitige Reduktion des Hippocampusvolumens um 10-20 % auf. Eine langfristige Depression geht auch mit einer Abnahme oder Störung der Neurogenese im Hippocampus einher. [ 18 ] Neurophysiologen zufolge geschieht dies aufgrund erhöhter Cortisolspiegel. Dieses Hormon wird von der Nebennierenrinde als Reaktion auf physischen oder emotionalen Stress intensiv produziert und freigesetzt, und sein Überschuss wirkt sich negativ auf die Pyramidenneuronen des Hippocampus aus und beeinträchtigt das Langzeitgedächtnis. Aufgrund hoher Cortisolspiegel verringert sich das Hippocampusvolumen bei Patienten mit Morbus Itsenko-Cushing. [ 19 ], [ 20 ]

- Lesen Sie auch – Symptome von Stress

Eine Verminderung oder Veränderung hippocampaler Nervenzellen kann zudem mit entzündlichen Prozessen (Neuroinflammation) im Temporallappen des Gehirns (beispielsweise bei bakterieller Meningitis, bei Enzephalitis durch Herpes-simplex-Viren Typ I oder II) und einer langfristigen Aktivierung der Mikroglia einhergehen, deren Immunzellen (Makrophagen) proinflammatorische Zytokine, Proteinasen und andere potenziell zytotoxische Moleküle freisetzen.

Bei Patienten mit Hirngliomen kann das Volumen dieser Hirnstruktur abnehmen , da Tumorzellen den Neurotransmitter Glutamat in den Extrazellulärraum abgeben, dessen Überschuss zum Absterben hippocampaler Neuronen führt.

Darüber hinaus wurde in zahlreichen Studien mit MRT-Volumetrie des Hippocampus eine Verringerung dieser bei traumatischen Hirnverletzungen, Epilepsie, leichten kognitiven Beeinträchtigungen, Parkinson- und Huntington-Krankheit, Schizophrenie sowie dem Down- und Turner-Syndrom festgestellt. [ 21 ]

Eine unzureichende Ernährung des Nervengewebes – eine Hypotrophie des Hippocampus – kann nach Schlaganfällen eine ischämische Ätiologie haben; bei Drogenabhängigkeit, insbesondere Opioidabhängigkeit, wird eine Hypotrophie aufgrund von Störungen des Dopaminstoffwechsels durch psychoaktive Substanzen beobachtet.

Störungen, die durch einen Mangel bestimmter Elemente verursacht werden, beeinträchtigen den Trophismus des Nervengewebes der gesamten Hippocampusformation und beeinträchtigen die Funktion des zentralen Nervensystems. So sind Vitamin B1 oder Thiamin und der Hippocampus dadurch verbunden, dass bei chronischem Mangel dieses Vitamins die Prozesse der Bildung des Kurzzeitgedächtnisses gestört sind. Es stellte sich heraus, dass bei einem Mangel an Thiamin (dessen Risiko bei Alkoholikern erhöht ist) im Gyrus dentatus und den Hippocampusfeldern CA1 und CA3 die Anzahl der Pyramidenneuronen und die Dichte ihrer afferenten Prozesse abnehmen können, weshalb es zu Störungen bei der Übertragung von Nervenimpulsen kommt. [ 22 ], [ 23 ] Langfristiger Thiaminmangel kann das Korsakow-Syndrom verursachen.

Eine fortschreitende Abnahme des Nervengewebevolumens mit Verlust von Neuronen – die Hippocampusatrophie – tritt bei fast denselben Krankheiten auf, darunter Alzheimer und Itsenko-Cushing. Als Risikofaktoren für die Entwicklung gelten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Stresszustände, epileptischer Status, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und [ 24 ] Fettleibigkeit. Zu den Symptomen zählen Gedächtnisverlust (bei Alzheimer bis hin zur anterograden Amnesie ), [ 25 ], [ 26 ] Schwierigkeiten bei der Durchführung vertrauter Prozesse, der räumlichen Definition und des verbalen Ausdrucks. [ 27 ]

Bei einer Störung der strukturellen Organisation der Zellen in den Feldern des Ammonshorns und im Subiculumbereich und einem Verlust einiger Pyramidenneuronen (Atrophie) – mit Ausdehnung des Interstitiums und Proliferation von Gliazellen (Gliose) – wird eine Sklerose des Hippocampus festgestellt – mesiale Sklerose des Hippocampus, mesiale temporale oder mesiale temporale Sklerose. Sklerose wird bei Patienten mit Demenz beobachtet (was zu einem Verlust des episodischen und Langzeitgedächtnisses führt) und führt auch zu temporaler Epilepsie. [ 28 ] Manchmal wird es als limbisch-temporale oder hippocampale Epilepsie definiert, d. h. als Epilepsie des Hippocampus. Seine Entwicklung ist mit dem Verlust hemmender (GABAerger) Interneurone (was die Fähigkeit zur Filterung afferenter Signale des entorhinalen Kortex verringert und zu Übererregbarkeit führt), einer Störung der Neurogenese und einer Proliferation von Axonen der Körnerzellen der Dentatzotten verbunden. Weitere Informationen im Artikel - Epilepsie und epileptische Anfälle - Symptome

Wie die klinische Praxis zeigt, sind Hippocampustumoren in dieser Hirnstruktur selten. In den meisten Fällen handelt es sich um ein Gangliogliom oder einen dysembryoplastischen neuroepithelialen Tumor – eine langsam wachsende gutartige glioneuronale Neoplasie, die hauptsächlich aus Gliazellen besteht. Am häufigsten tritt sie im Kindes- und Jugendalter auf; die Hauptsymptome sind Kopfschmerzen und schwer behandelbare chronische Anfälle.

Angeborene Anomalien des Hippocampus

Bei Fehlbildungen der Großhirnrinde wie fokaler kortikaler Dysplasie, Hemimegalenzephalie (einseitige Vergrößerung der Großhirnrinde), Schizenzephalie (Vorhandensein abnormaler kortikaler Spalten), Polymikrogyrie (Verringerung der Windungen) sowie periventrikulärer nodulärer Heterotopie, begleitet von Krampfanfällen und visuell-räumlichen Störungen, wird eine Abnahme des Hippocampus festgestellt.

Forscher haben bei frühkindlichem Autismus eine abnorme Vergrößerung der Amygdala und des Hippocampus festgestellt. Eine beidseitige Vergrößerung des Hippocampus wird bei Kindern mit Lissenzephalie des Gehirns, abnormer Verdickung der Windungen (Pachygyrie) oder subkortikaler laminarer Heterotopie – einer Verdoppelung der Großhirnrinde, die sich in epileptischen Anfällen äußert – beobachtet. Weitere Informationen finden Sie in den Materialien:

Im Zusammenhang mit einer Unterentwicklung des Gehirns findet sich bei Neugeborenen mit schwerer Enzephalopathie eine Hypoplasie des Hippocampus und häufig des Corpus callosum. Diese Mutation im WWOX-Gen, das für das Enzym Oxidoreduktase kodiert, führt zu einer Hypoplasie des Hippocampus und häufig des Corpus callosum. Diese angeborene Anomalie, die zum frühen Tod führt, ist gekennzeichnet durch das Fehlen spontaner Bewegungen des Säuglings und das Ausbleiben einer Reaktion auf visuelle Reize sowie durch Krampfanfälle (die mehrere Wochen nach der Geburt auftreten).

Die Hippocampus-Inversion – eine Veränderung seiner anatomischen Lage und Form – stellt ebenfalls einen Defekt in der intrauterinen Entwicklung des Hippocampus selbst (Cornu Ammonis) dar, dessen Bildung aus den Falten der grauen Substanz des Archicortex bis zur 25. Schwangerschaftswoche abgeschlossen ist.

Die unvollständige Hippocampusinversion, auch Hippocampusmalrotation oder Hippocampusinversion mit Malrotation genannt, ist die Bildung eines kugelförmigen oder pyramidenförmigen Hippocampus, der am häufigsten im linken Temporallappen – mit Größenverkleinerung – auftritt. Morphologische Veränderungen in den angrenzenden Sulci können beobachtet werden. Die Anomalie wird bei Patienten mit und ohne Krampfanfälle sowie mit und ohne weitere intrakranielle Defekte festgestellt.

Eine Hippocampuszyste ist ebenfalls eine angeborene Anomalie – ein kleiner, mit Liquor cerebrospinalis gefüllter Hohlraum (ein erweiterter, durch eine dünne Wand begrenzter perivaskulärer Raum) mit runder Form. Residuale Hippocampuszysten, Synonym – Remnant-Sulcuszysten (Sulcus hippocampalis), entstehen während der unvollständigen Rückbildung des embryonalen Hippocampusspalts während der intrauterinen Entwicklung. Die charakteristische Lokalisation der Zysten befindet sich seitlich am oberen Rand des Hippocampus-Sulcus zwischen dem Ammonshorn und dem Gyrus dentatus. Sie sind in keiner Weise manifest und werden meist zufällig bei routinemäßigen MRT-Untersuchungen des Gehirns entdeckt. Einigen Daten zufolge werden sie bei fast 25 % der Erwachsenen nachgewiesen.

Der Hippocampus und das Coronavirus

Seit Beginn der Ausbreitung von Covid-19 haben Ärzte bei vielen genesenen Patienten Vergesslichkeit, Angstzustände und Depressionen festgestellt und hören häufig Beschwerden über „Gehirnnebel“ und erhöhte Reizbarkeit.

Es ist bekannt, dass das Coronavirus, das Covid-19 verursacht, über Rezeptoren im Riechkolben (Bulbus olfactorius) in Zellen eindringt, was sich als Symptom namens Anosmie oder Verlust des Geruchssinns äußert.

Der Riechkolben ist mit dem Hippocampus verbunden, und laut Forschern für neurodegenerative Erkrankungen der Alzheimer’s Association sind Schäden an diesem Bereich für die kognitiven Beeinträchtigungen bei Covid-19-Patienten verantwortlich, insbesondere für Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis.

Kürzlich wurde angekündigt, dass in Kürze eine groß angelegte Studie über die Auswirkungen des Coronavirus auf das Gehirn und die Ursachen des kognitiven Abbaus beginnen soll, an der Wissenschaftler aus fast vier Dutzend Ländern beteiligt sein werden – unter der technischen Leitung und Koordination der WHO.

Lesen Sie auch: Coronavirus bleibt auch nach der Genesung im Gehirn

Diagnose von Hippocampuserkrankungen

Zu den wichtigsten Methoden zur Diagnose von Erkrankungen, die mit bestimmten Schäden an den Strukturen des Hippocampus verbunden sind, gehören die Untersuchung der neuropsychischen Sphäre, die Magnetresonanztomographie und die Computertomographie des Gehirns.

Ärzte bevorzugen die MRT zur Darstellung des Hippocampus: mit standardmäßigen T1-gewichteten sagittalen, koronalen und diffusionsgewichteten axialen Aufnahmen, T2-gewichteten axialen Aufnahmen des gesamten Gehirns und T2-gewichteten koronalen Aufnahmen der Temporallappen. Zur Erkennung pathologischer Veränderungen in den Feldern des Hippocampus selbst, des Gyrus dentatus oder des parahippocampalen Gyrus wird eine 3T-MRT eingesetzt; auch eine MRT mit höherem Feld kann erforderlich sein. [ 29 ]

Außerdem werden durchgeführt: Doppler-Ultraschall der Hirngefäße, EEG – Enzephalographie des Gehirns.

Details in den Veröffentlichungen:

Behandlung von Hippocampuserkrankungen

Angeborene Anomalien des Hippocampus, die mit einer Unterentwicklung und verminderten Deformationen des Gehirns einhergehen, sind nicht heilbar: Kinder sind aufgrund von kognitiven Beeinträchtigungen unterschiedlichen Schweregrades und damit verbundenen Verhaltensstörungen zu Behinderungen verurteilt.

Informationen zur Behandlung einiger der oben aufgeführten Krankheiten finden Sie in den folgenden Veröffentlichungen:

- Epilepsie - Behandlung

- Alzheimer-Demenz - Behandlung

- Neue Behandlungen für die Alzheimer-Krankheit

- Behandlung von Depressionen

- Vitamine für das Gehirn

In Fällen, in denen Antikonvulsiva, d. h. Antiepileptika, die Anfälle einer mesialen Temporallappenepilepsie nicht bewältigen können, [ 30 ] greifen sie zum letzten Mittel - der chirurgischen Behandlung.

Zu den chirurgischen Eingriffen gehören: Hippocampektomie – Entfernung des Hippocampus; begrenzte oder erweiterte Ektomie der epileptogenen Zone (Resektion oder Exzision der betroffenen Strukturen); Temporallobektomie mit Erhalt des Hippocampus; selektive Resektion des Hippocampus und der Amygdala (Amygdalohippocampektomie). [ 31 ]

Ausländischen klinischen Statistiken zufolge hören die epileptischen Anfälle nach der Operation bei 50–53 % der Patienten auf; 25–30 % der Operierten erleiden 3–4 Anfälle pro Jahr.

Wie trainiert man den Hippocampus?

Da der Hippocampus (sein Gyrus dentatus) eine der wenigen Gehirnstrukturen ist, in der Neurogenese oder neuronale Regeneration (die Bildung neuer Neuronen) stattfindet, kann der Prozess der Gedächtnisverschlechterung (vorausgesetzt, die zugrunde liegende Krankheit wird behandelt) durch Bewegung positiv beeinflusst werden.

Aerobic-Übungen und jede moderate körperliche Aktivität (insbesondere im Alter) fördern nachweislich das neuronale Überleben und stimulieren die Bildung neuer hippocampaler Nervenzellen. Nebenbei bemerkt reduziert Bewegung Stress und lindert Depressionen. [ 32 ], [ 33 ]

Darüber hinaus hilft kognitive Stimulation, also geistige Übungen, den Hippocampus zu trainieren: Gedichte auswendig lernen, Lesen, Kreuzworträtsel lösen, Schach spielen usw.

Wie kann man den Hippocampus vergrößern, da er im Alter kleiner wird? Eine von Forschern bewährte Methode sind körperliche Übungen, dank denen die Durchblutung des Hippocampus zunimmt und die Bildung neuer Zellen des Nervengewebes aktiver wird.

Wie lässt sich der Hippocampus nach Stress regenerieren? Achtsamkeitsmeditation ist ein mentales Training, das darauf abzielt, rasende Gedanken zu verlangsamen, Negativität loszulassen und Ruhe für Körper und Geist zu erreichen. Wie die Ergebnisse einer Studie einer ostasiatischen Universität zeigen, trägt Meditation dazu bei, den Cortisolspiegel im Blut zu senken.

Использованная литература